【中國夢�大國工匠篇】小電工到大工匠 遊弋:創新只有起點沒有終點

來源:台灣網

2017年09月24日 14:53:00A

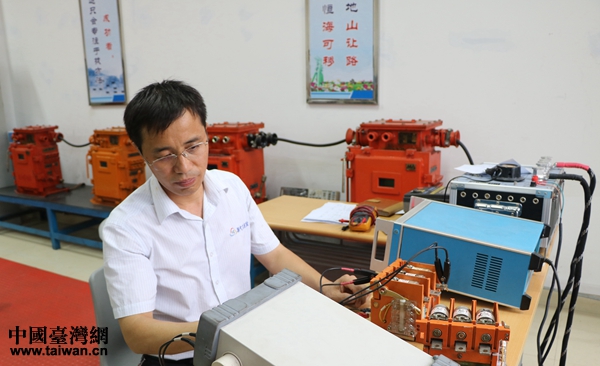

河南省永煤集團車集煤礦機電一隊主副井電工班班長遊弋(台灣網 張麗媛 攝)

台灣網9月20日河南永城訊 (記者 張麗媛)“他很好學,有哪沒弄懂,見誰他都問,學任何東西都非常的認真。”

“他這個人就是愛琢磨,愛鑽研。”

“遊弋啊,他一幹活就忘了吃飯,下班我們走了,他也不回家。”

這些都是河南省永煤集團車集煤礦機電一隊主副井電工班班長遊弋的工友對他的印象。

“遊弋,遊大師,我一進礦就聽説這個人……”

“遊大師”——如今遊弋身邊的工友都喜歡這麼稱呼他,“現在我不答應都不中”,遊弋説起來這個稱呼來還是有點難為情。

從“遊弋”到“遊大師”,讀起來似乎只是兩個字到三個字的區別,但完成這個轉變,遊弋用了整整18年。18年間,遊弋從一個對於機電一竅不通的門外漢,成長為今天擁有17項國家專利、70余項科技創新成果、為企業創造經濟效益3000余萬元的技能大師,這一路走來的艱辛與堅持,旁人恐怕很難從一個稱謂和一串冷冰冰的數字中完全體會。

愛學習、好琢磨

18年前(1999年),29歲的遊弋來到河南永煤集團車集煤礦,由於沒有學歷,只能在井下幹些雜活,自己的活幹完之後,遊弋就總喜歡去“煩”當時的機電隊長,也是他在機電行業的啟蒙老師王立業,遊弋跟在王隊長身後,一會兒問這,一會兒問那,不厭其煩,然而,如此“煩人”的遊弋不但沒讓王立業感到討厭,反倒讓他覺得這個小夥子“好學、踏實,不像其他的年輕人願意玩”,考慮到遊弋“人不錯”,對機電感興趣,而當時電工也缺乏,雖然只有初中學歷的遊弋“在文化水準上差一點,但這麼好學的人不多,感覺他(遊弋)還可以”,所以王立業就讓遊弋一直跟在自己的身邊,幹電工。

令王立業至今難忘的是2002年的一個晚上,剛剛成為電工不久的遊弋突然給王立業打電話,讓他去自己家裏一趟, 當時王立業還在想“這是有啥事啊?”,直到走進遊弋的家,看到遊弋拿出來的自己正在研究的東西——前不久壞掉的設備接觸器上的真空管,又看到面積不大的出租屋裏,擺著的各種遊弋自己做的小工具、各種尺,王立業被深深的感動了。原來這段時間下班後,遊弋一直在研究這個真空管壞掉的原因,因為遇到了難解之處才把自己叫來。“一般電工都是把壞掉的東西直接扔掉,再換一個新的,他呢,是把這個壞的拿回家研究。琢磨了幾天我不知道,他是真的在用心琢磨這些東西。這也造就了他以後的成功”王立業説。

愛學習。遊弋還曾堅持每天小班後跑到離礦上10公里外培訓學校“蹭課”,風雨無阻。負責培訓的王智萍老師被他刻苦學習的精神感動了,特別在教室後面給他加了一張桌子。幾個月下來,遊弋的聽課筆記積了一尺多厚。而當年永煤集團培訓中心簽到記錄本上,從第一期到最後一期,“遊弋”幾乎成了唯一固定的名字。“沒有學歷、沒有基礎,還要想學,只能這樣。”遊弋説。長期的勤學苦練,遊弋的電工專業理論和實操水準都達到了較高水準,連續兩次獲得破格申報資格,成為一名電工高級技師。

好琢磨。遊弋在琢磨一件事的時候,不僅在工作時間想,吃飯、走路甚至睡覺都在想。一次,礦裏的提升設備出現故障,提升設備作為整個工序的“咽喉要道”,一分鐘都不能停,設備一停,後續的工作都得停止。“這不行啊!一分鐘都不能停,這有啥高招呢?”遊弋就又開始琢磨了。日有所思,夜有所夢,遊弋竟在夢裏得到了靈感,害怕忘記,他就馬上偷偷起來記下,“那次把我媳婦給驚到了,(對我説)你瘋了你?”遊弋講到這裡,開心得笑起來。

來到永煤的18年裏,看不懂進口設備的外文資料,遊弋就買翻譯書籍,下班後對照著資料,一個詞一個詞的查,自己看明白後再教工友,“雖然不會讀,但現在資料我們都能看懂”遊弋的工友小韓説。進行發明創新有時需要電腦製圖,對電腦一竅不通的遊弋,雖然收入微薄,還是咬著牙買了一台對他來説屬於“奢侈品”的電腦。自學電腦製圖,遇到不會的地方,他就坐車去向專業製圖的人請教,去了多少次遊弋已經記不清了,只記得這樣的狀態持續了大半年的時間。起初連關機都不會,只懂拔電源的遊弋,現在不但學會了電腦製圖,還能熟練的運用電腦,如今學習一些與工作內容相關的課程,他都是在電腦上進行。“遊大師在機電上已經很精通了,但礦上加一些新設備,他在理解上有時跟不上年輕人,有的地方沒弄懂,碰見誰他都問,所有人的優點都被他集走了,時間一長,他肯定是最會的。”遊弋的工友小陳對記者説。

就是這樣,不明白的就問,走到哪都想,每天早早來到礦裏,很晚才回家,遇到的困難雖然不計其數,遊弋卻始終保持著樂觀的心態,他説:“不是有那樣一句話嘛,‘困難是彈簧,你弱它就強’,遇到困難如果被它嚇倒了,那就不中”。憑著這股子好學、愛琢磨、專心、專注、樂觀的性格,遊弋一步步在創新之路上越走越遠。談及創新,遊弋説:“創新只有起點,沒有終點,只有更好,沒有最好”。看著自己創新的成果運用在工作中,“有一種自豪感,覺得自己想法變成現實了,多好!”

遊弋工作室的榮譽室裏,錦旗、證書、勳章,各種榮譽挂滿了整整三面墻。(台灣網 張麗媛 攝)

要幹就幹好

遊弋不僅愛自己發明創造,更愛帶著身邊的工友們一起研究。起初,遊弋和班組裏兩位對創造發明感興趣的工友一起,組成了“三人興趣小組”,沒事的時候就聚在一起進行各種研究,日子久了,礦裏的領導發現了他們的創新熱情,也是為了鼓勵員工進行發明,在2009年10月,礦裏特地成立了以遊弋名字命名的創新工作室。

幾年來,遊弋工作室的規模不斷壯大。最初,工作室只有兩台供研究的開關和若干工具,空間並不大,2011年,遊弋工作室第一次搬家,房子多了一間,電腦有了,投影儀有了,一些常用的小型機電設備也都添置進來,而工作室所獲的專利和榮譽也有了展示空間。2013年,工作室再次搬遷,佔地面積擴大至400平方米,榮譽室、創作室、學習室和辦公室一應俱全,擁有七套教學設備,並包含電鉗工、電焊工、斜坡運輸工等三個實操基地。工作室的成員也從當時的幾個人發展到如今的47個人。遊弋説,他對未來的希望就是,工作室的規模可以繼續壯大,更多的人參與進來,可以創新出更多的成果。

對於遊弋工作室的成立,遊弋坦言,“第一感覺就是壓力大了,原來自己怎麼都好説,現在帶著大家,就有一種責任在。”然而,沒有辜負礦裏的支援與期望,遊弋也沒有被壓力打倒,短短幾年時間,遊弋帶領著工作室的成員一起,完成各類創新成果1200余項,獲國家專利43項,成為河南省創新工作室示範點和全國首批煤炭行業技能大師領銜工作室。

如今,遊弋工作室還設置了一間專門的榮譽室,錦旗、證書、勳章,各種榮譽挂滿了整整三面墻。遊弋説,這些榮譽是自己曾經想都不敢想的,自己只是始終抱著“要幹就幹好”的心態。

遊弋獲得的榮譽證書(台灣網 張麗媛 攝)

感恩企業,感謝貧困

能夠與遊弋一摞摞榮譽證書相媲美的,大概只有他收到的127封邀請函。

隨著遊弋的創新成果越來越多,遊弋的名聲也越來越大,很多企業開始向他遞出“橄欖枝”。在一個有些破舊的小紅木箱裏,遊弋精心珍藏著一大摞信封,有127封之多,是外地企業給他寄來的邀請函:有的想諮詢購買他的專利,有的則開出高薪請他“跳槽”。最多的時候,他一個月收到過20多封邀請函,連收發室的工作人員都認為遊弋要走了。不少親戚朋友也勸他拿出自己的專利跟廠家合作,這樣就能輕而易舉地賺大錢。遊弋則始終不為所動。遊弋説:“企業在你困難的時候培養你,投入了精力,投入了時間,你學會了很多東西,拍屁股走人了,我感覺對不起企業,也對不起自己。”遊弋曾在一次採訪中表示,自己保留這些信件,不是為了炫耀曾經,而是為了時刻提醒自己,不忘初心。

遊弋取得如今的成績,離不開企業對他的大力支援,同時也與遊弋幼年的經歷息息相關。遊弋來自安徽省太和縣一個貧困農村家庭,“我的母親在我幾歲的時候就開始生病,一直到我18歲那年病故,母親生病的這十幾年間,家裏增加了不少的經濟負擔,我家的條件在村裏差不多屬於倒數一二。”據遊弋説,當時1塊2毛錢的學費,從開學到學期結束家裏都交不出,為了給家裏減輕負擔,遊弋初一隻讀到一半就中途輟學,跟隨父親幹些木匠的活。

當木匠期間,遊弋練就了一身“絕活”,不用量尺寸劃線,只用眼睛看就可以判斷木頭需要切割的位置,而且分毫不差。遊弋説:“我現在有今天,與那時的木工基礎有很大關係”。

遊弋,從當年的小木匠轉行成為機電工,再到如今成長為一名擁有眾多專利和創新成果的電工高級技師,更被中國能源化學地質工會推選為首批28名“大國工匠”之一。遊弋説:“專心、專注、專業,一絲不茍;做成、做好、做精,追求極致。這就是我心中的工匠精神。”(完)

責任編輯:張麗媛