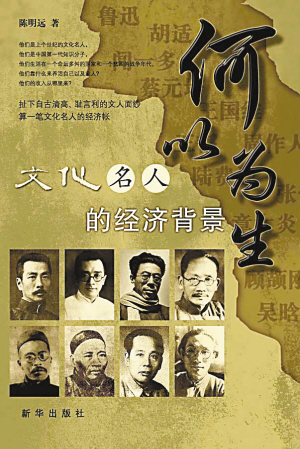

《何以為生:文化名人的經濟背景》 陳明遠 著 新華出版社 2007年6月

文化人也是人,也要維持基本的衣食住行。如果在現代社會,孔子也大抵不會倡導弟子們“一簞食,一瓢飲”。不管從哪方面看,貧窮都是一種罪惡。在我看來,托斯陀耶夫斯基所謂“窮人的美德”極其可疑。反倒是中國的俗語“人窮志短,馬瘦毛長”更為可靠。可以設想,當一個人饑寒交迫且走投無路時,他更可能違背道德和倫理的界線,而做出一些他自己也認為錯誤的事情來。道德上的聖人從來只存在于文人的刻意掩飾和誇大其詞,而儒家文化所提出的過高的道德要求所造就的偽君子和小人,顯然比真君子和大丈夫要多出很多。

因此,陳明遠給文化人算賬的意義也就不言而喻。此前,他的《文化人的經濟生活》已經獲得好評。這本《何以為生:文化名人的經濟背景》同樣是談文化名人的收入和支出。從本書中可以看出,文化人盡管也有拮據的時候,但是,在大多數時候,他們的收入是很高的。無論是胡適,還是魯迅,其職務收入和稿費足以使自己和家人維持在一般生活水平之上,絕非一般家庭所能比擬。雖然陳明遠沒有就此進行對比和分析,但我以為,個中主要原因在于,知識分子在當時還是比較稀缺的資源,他們所獲得的稿費、版稅收入遠遠高于今天的寫作者。而胡適對待錢的態度無疑值得今天的知識分子學習。雖然每月收入豐厚,但胡適自己的生活卻很簡樸,而幫助汪靜之、林語堂卻不遺余力。在擔任駐美國大使期間,胡適公私分明,廉潔奉公。

就實際情況來看,文化人的收入在大多數時候遠遠高于一般的工薪族,更不必說處于社會底層的農民了。在上世紀80年代,社會上剛出現一批數量不多的倒爺、個體戶,農村出現了所謂“萬元戶”,知識分子就坐不住了,抱怨“搞五線譜的不如賣豆芽菜的”。其實就那時的情形說,真正算得上富裕的個體戶和農民只是極少數。時至今日,大部分農民仍然是相對貧困的群體。而知識分子已明顯處于社會上層。

北大副教授阿憶曾在網上將自己在北大的所得收入一一列出,每月共計4786元。扣除各種支出之後,最後竟然是負數。但是,我們也能看到,阿憶養車每月就要支出一千多元,此外,他的兒子在上高中,女兒上幼兒園,多養一個孩子,費用支出顯然也會增加。換言之,阿憶維持著較高的生活質量,他的入不敷出,顯然不完全是收入低所造成的。但是,知識分子的窮與富以什麼為參照標準,卻是一個關鍵的問題——如果和陳天橋、黃光裕相比,他們永遠是窮人。

(來源:廣州日報)

編輯:大徐 |