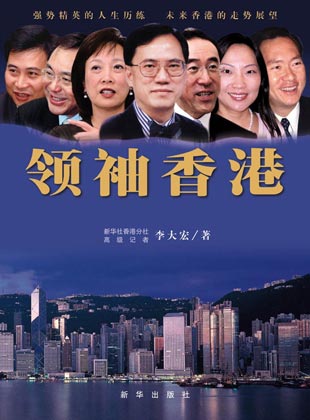

領袖香港/李大宏. 北京:新華出版社,2005年9月第一版 定價 32.00元

值香港回歸祖國十周年之際,新華出版社向廣大讀者推薦《領袖香港》。該書是由新華社香港分社高級記者撰寫的國內首部介紹香港特區領袖名人的權威性作品。曾憲梓先生為本書題詞,書中16位香港政商名人亦為本書揮毫題簽,並提供百余幅珍貴照片。

該書由新華社香港分社高級記者李大宏,根據駐港兩年多來對香港高層人士的互動和了解,特別是對新任香港特區行政長官曾蔭權、財政司司長唐英年等的專門採訪,結晶而成。情景交融、評述結合,使本書成為認識香港社會的入門讀物。書中通過對16位政商界精英的成長歷史、家庭背景和政治傾向的敘述,全面揭示了為官、從商、做人的成功之道,對立志成才的有識之士多有啟迪。

著名時事評論員、鳳凰衛視資訊臺總編輯阮次山閱讀本書後稱:"書中每個人都有一個香港故事。他們的精神──這也是香港的本質,在這些篇章中閃閃發光;他們的適應能力、毅力和無可壓抑的創造力,躍然紙上。"

以下是部分書摘:

1、曾蔭權──初任特首 任重道遠

2005年6月24日上午9時整,北京人民大會堂香港廳,61歲的香港特區新任行政長官曾蔭權,面向鮮艷的中華人民共和國國旗和香港特區區旗,在國務院總理溫家寶的監誓下,舉起右手,用帶著香港口音的普通話宣誓就職。

宣誓儀式結束後,溫家寶總理隨即會見了曾蔭權,他在開場白的最後說: “我想借用《論語》中的一句話,作為對曾先生的勉勵:‘士不可以不弘毅,任重而道遠!’”

國家主席胡錦濤在會見曾蔭權時,語重心長地說:“我送你一句話,希望你不負眾望,恪盡職守,奮發進取,為香港的繁榮穩定和發展做出新貢獻。”

2005年3月12日,香港特區行政長官董建華因健康原因向中央請求辭去行政長官職務並獲得批準。按照基本法和香港特區有關法律規定,香港特區須在當年7月10日前選舉新的行政長官。

5月25日,香港特區立法會三讀通過《行政長官選舉修訂條例》,規定7月10日舉行行政長官補選。曾蔭權當天宣布參加香港特區行政長官的補選,並依法向國務院請辭政務司司長職務,即時開始休假,把署理行政長官的擔子轉交給財政司司長唐英年,以便為參選做準備。他在當晚向新聞界發表聲明強調,他無所畏懼,也沒有私心,為市民服務不會計較個人得失。

在董建華宣布辭去香港特區行政長官2個半月後,6月2日,國務院根據基本法有關規定,批準曾蔭權為參選特區行政長官辭去政務司司長的職務。曾蔭權隨即宣布: 他參選行政長官的選舉工程正式啟動。從6月3日至6月16日行政長官補選接受候選人提名期間,曾蔭權出席公開論壇,接受市民現場質詢,親自到訪香港18個區,分別和市民直接對話,做出莊重承諾,舉行造勢大會,力爭“一票都不能少”。他表示,我面對的不僅是800人選委會,而是700萬香港市民的期望。我要讓市民清楚知道,我如何去做,為什麼去做,為什麼能做得到。

香港特區行政長官選舉委員會,由工商、金融界,專業界,勞工、社會服務、宗教等界,以及立法會議員、區域性組織代表、香港地區全國人大代表、香港地區全國政協委員的代表等各界人士組成。按照規定,獲提名的人士必須取得至少100位選舉委員會委員的提名。最終,3名參選人中,只有曾蔭權一人成為有效提名的行政長官候選人,得到674位選委的提名支持,自動當選為行政長官人選。根據2005年4月27日全國人大常委會對基本法有關條款的解釋,他的任期是第二屆行政長官余下的任期,到2007年6月30日為止。他表示,“在未來兩年任期里,有些計劃要在其間開始,但還不能完成; 有些已經開始,我們繼續; 有些則要營造一個開始的勢頭。”

2、曾蔭權──學成歸來 初露頭角

曾蔭權1944年10月生于廣東佛山的一個小漁村。作為一個警察的長子,他難以忘懷沒褲子穿、一家8口住在警察宿舍的童年。雖然生活十分窮困,卻苦中有樂,“我們有一個時間,那是50年代,住很小很小的房間,但一家人在一起,沒有感覺缺乏什麼東西。”曾蔭權回憶說,鄰舍生活,其樂融融,兄妹結伴“打球、捉迷藏、踩單車”,就這樣度過了快樂的童年。父親曾雲信奉“棍棒出孝子”,身為長子的曾蔭權經常挨打,但這無損他對父親的敬愛。他曾在一次接受媒體採訪時說,自幼被嚴父管教:買了隔夜的面包要打,買了發餿的豆腐也要打,可能因此養成了處事謹慎、堅毅刻苦的性格。

長兄如父,能夠統領四個弟弟一個妹妹,與特區首長身份,在某種程度上有些不謀而合。曾蔭權為此笑言:“有勢力、有權力,但也有責任。我們家不富裕,我和大弟沒有機會讀大學,賺錢供老三、老四他們讀大學,但我並不覺得我和老二少了什麼,香港給了我們機會,在努力下,實現自己的夢想。這個香港夢,不是我個人的,而是香港每個市民都有的。”

由于幼年的經歷,曾蔭權一向相信努力會有回報。中四那年,由于中文不合格,被從B班降到D班,他視之為“奇恥大辱”,于是奮發圖強,于中五時再升回A班。1964年,20歲的曾蔭權預科畢業被香港大學建築係錄取,但他本人的興趣在機電工程,加上自己是家中長子,需要先工作掙錢幫父親供養弟弟妹妹。他開始走向社會的第一份工作,是在現時以生產“偉哥”聞名的輝瑞制藥當推銷員。回憶這段經歷,曾蔭權說,“當年做推銷員對我是一個很好的經驗,吃的白眼、碰的釘子不少,但練就了我今天的耐心及與人溝通的技巧,還有每天都做自我反省的習慣。”

1967年1月,曾蔭權考入港英政府工作。盡管沒有大學文憑,但他卻靠勤奮刻苦在公務員隊伍中得以快速提升。兩年後他升任二級行政官,4年後成功轉職政務官。1981年,港英政府送他到哈佛大學攻讀公共行政碩士學位,他以9A的出色成績畢業,成為港英政府內首位畢業于哈佛大學的高官。當年身在美國,曾蔭權幾度午夜夢回,只想吃一碗香港的雲吞面:“那年冬天,外面下大雪,我的思鄉病很重,我想念的不止是一碗雲吞面。我的老家是香港,國家是中國,我知道,我一定要回來的。”

學成歸來,他很快成為當時布政司霍德的主要助手,初露頭角,並贏得“難題殺手”的美譽。之後他在港英政府長期負責財經事務,1993年5月任庫務司,兩年後成為港英政府首位華人財政司。香港回歸後,他在特區政府繼續執掌財政大權,2001年2月被國務院任命為香港特區第一屆政府政務司司長。2002年,他因“多年來竭誠服務香港,成績超卓”,榮獲特區政府頒授的最高榮譽——大紫荊勳章。

3、曾蔭權──恩愛夫妻 笑談婚戀

每一個成功男人的背後,都有一個女人的支持。當年正是太太一次又一次的鼓勵,曾蔭權才加入政府工作,開啟了從政之門。

“孤單的推銷員”是曾蔭權參選行政長官時對當年境況的自我比喻。幾十年後他對這段經歷仍然記憶猶新:“剛畢業找工作不容易,從7月一直找到11月才找到工作,做推銷員。太太一直都不中意,說我成日東奔西跑,又要抽煙。她、我阿媽、我姑媽,叫我一定要考入政府做事。如果不入政府,我想都結不了婚。”

在太太曾鮑笑薇看來,“推銷員這份工作不適合他的性格,當推銷員必須面面俱‘圓’,但他為人卻比較耿直。”她笑言,自己當年鼓勵曾蔭權打政府工,還因為打政府工穩定。而曾家一直都是公仆,公公曾雲是警察,弟弟曾蔭培也是警察。所以她在談戀愛期間,就鼓勵曾蔭權投考政府的行政主任(EO),婚後又鼓勵曾再考更有前途的政務主任(AO),結果于1970年考上了,從而打開了邁向特首之路的大門。

曾鮑笑薇從不過問丈夫的公務,即使像曾蔭權在金融風暴中入市狙擊“大鱷”這樣驚天動地的大事,她事前也是一無所知。“(1998年)那個夏天,我和他(曾蔭權)到九寨溝。當時他已經不斷打電話回港。當我和他隨後到伊斯坦布爾時,我只覺得他一直在準備一些緊要的事,行程走到一半,他忽然說有些重要事趕回香港,只剩我一個人留在伊斯坦布爾,完全不知道發生了什麼事。回港後,我才知道他已經做了入市的決定了。”

曾太“十多歲時連煲水也不會”,剛結婚的時候“對烹調毫無頭緒”,婚後便努力向婆婆學習料理家務,買菜煮飯。“他(曾蔭權)喜歡吃清淡的東西,我便學著做。”曾太透露自己如今最拿手是蒸魚和煲湯,而這些都是丈夫最喜愛的。曾蔭權當上政府高官後,有很多政府官員、外國使節、議員到官邸做客。“我每天要決定菜單,記住每位客人喜歡吃什麼,不喜歡吃什麼。菜式要盡量多變。”

除了打點家內的細節,曾太喜歡到香港仔魚類批發市場,購買合心意的海鮮。她每星期會來這里一次,雖早已是這里的“熟客”,但她一般不會只光顧一個魚檔,“哪個合心意,就在哪里買”。魚販稱讚這位新的特首夫人全無架子,“好似平常人一樣”。魚市十分濕滑,有時曾太會穿上水鞋。“這個是香港特色,只要買到靚海鮮,就無所謂。”

平時在家,曾太還要為丈夫打理至愛的錦鯉:”每條錦鯉都有名,最肥的那條叫‘楊貴妃’,有好多斑點的叫‘櫻花’。”另外,她還要照顧丈夫的“煲呔”:“他有幾百條煲呔,我會將不同顏色、款式分開,以配合不同場合。有時我會建議他如何襯衣服。”而閒時,曾太還會剪下關于曾蔭權的報道。她還能講一口比較標準的普通話,是曾蔭權的普通話老師。

4、曾蔭權──特首夫婦青梅竹馬

在外人眼中,曾蔭權夫婦非常恩愛,兩人都是虔誠的天主教徒,夫婦倆常牽手到灣仔街市買菜,去餐館就餐。但很少知道他們“青梅竹馬”的故事。

曾蔭權至今仍清楚地記得與太太初識時的情景。“我13歲時,我爸爸第一次準我跟我舅父去澳門,我媽媽在澳門住了很多年,有個表親在那里,我的表舅父家有個表姊妹是太太的同學,就認識了她。她那時是個很特別的女孩,第一次見她來的時候,她是梳很短頭發的,因為她成日遊水。另外呢,蹦蹦跳跳的,有點假小子的感覺,對我來說是很特別,很新鮮的感覺,對我吸引力很大,所以一見面就中意她了。”曾蔭權毫不掩飾對曾太的“一見鐘情”。

“他到澳門探舅父,一班男孩踩單車,好開心,後來兩家人經常見面,我和他時常通信,這些信我現在還保留著。”曾鮑笑薇也對自己的初戀記憶猶新。外表賢淑的曾太,當年在澳門讀書時,喜歡打籃球、跳高和跳遠,在疲累時,大家便坐到大菠蘿樹下,有時還會一起吃樹上掉下來的大菠蘿。曾鮑笑薇記得曾蔭權送她的第一份禮物,是一個珍珠鏈墜,“雖然很便宜,但我很感動,一直保留到現在。”

鼓勵每個家庭最好生三個小孩的曾蔭權,只有兩個兒子。他曾自爆當初夫妻二人曾為“生不出孩子”而感沮喪,甚至萌生領養小孩的念頭。“1969年結婚,結婚之後就想二人世界,不想生小孩,差不多三十歲了,準備生小孩,又生不到,什麼辦法都想盡了。有一段時間我們真的挺沮喪,生不到小孩,怎麼辦?想不如我們去收養一個吧,誰知道沒多久太太就有了身孕。”

曾蔭權雖然身為香港的首長,但在家中,事無大小,卻是太太做主。“比如她去買菜,我幫她拎著個袋,她逛商店我也跟著逛一陣,不過我沒什麼耐性,她很多時都怕跟我一起去。”“所以家里我說了算!”曾太笑著說。曾蔭權回應:“起碼家里的錢、什麼事都是太太管,不關我事,也不需要管,她管得很好,以前未結婚時我財政困難,結婚後沒有財政困難,所以她管得挺好!”他還透露一個秘密:“我的銀行戶口是聯名的,我太太的銀行戶口我沒有名的。”

總結二人的相處之道,曾太一語道破:“發脾氣是人性的一面,是一個人的真,喜怒哀樂是日日都發生,不可以要一個人全日都和善的,你要接受這件事。”在曾鮑笑薇眼中,“他(曾蔭權)對我十分重要,我的一生一世,都是因為這個好的決定,就是有我好好的丈夫。他很踏實,有上進心,好關心我和我家人,是可以托付終身的男人……他表面嚴肅剛烈,內心很浪漫、善良、有激情。大概是因為他很早便承擔家庭責任,而且父親管教很嚴,所以把兩兄弟訓練得很有紀律,克制內斂。” 她這里說的曾蔭權的弟弟,指的是曾任香港特區警務處處長的曾蔭培。

5、曾蔭權──快人快語 道亦有情

在香港政界,曾蔭權心直口快是出了名的,有人形容他“語不驚人誓不休”。在一個公開場合,他憶起1998年擊退國際炒家的往事,竟脫口而出,說港元與美元聯係匯率一旦脫鉤,“猶如失了處女之身,一次貶值後,以後就什麼都可以做”,令聽者大吃一驚。但在過去幾年面對外界關于競選行政長官的各種猜測和傳言,曾蔭權的嘴巴卻一直很嚴。

曾蔭權十分重視自己的形象,2001年香港一家周刊訪問他的一名前任廚師,內容提及曾的私生活。曾蔭權認為該文章內容完全失實,竟自付律師費用,向該刊發出律師信,指出有關報道涉及誹謗成分,最後以該周刊被迫刊登整版道歉啟事而告終,成為香港首位就誹謗向傳媒採取法律行動的高官。

曾蔭權的“煲呔”情結多年來成了他的性格標志,但許多人並不知道,快人快語的急性子是他打“煲呔”的主因之一。“打領結效率最高,領帶很漂亮但很長,越貴的領帶弄臟的機會越高。而且我生得個子小,較矮,打領帶,一邊要比另一邊長,每天那樣比對,花很多時間,蝴蝶結沒有這個問題。”

他坦率地總結自己的優缺點,尤其對自己的“壞脾氣”直認不諱:“認識我的人,都說我有30多年的行政經驗,相信我做事有承擔,尊重香港人的能力和理想。當然我的脾氣是比較大的,現在收斂了一些,因為吃了些苦頭。”他笑說,同事與朋友都知道他是對事不對人,若真的怪錯了別人,也一定會道歉。“他們對我很好,也很理解我!特別是太太很包容我,但過後,哈哈……她會提醒我!”曾與他開過閉門會議的立法會議員透露,曾蔭權為人執著,發火時拍過桌子,不過怒氣過後就會握手言和。

曾蔭權是一個感情豐富的人,曾太回憶說:“我們的長子13歲時,送他到英國約克郡的一所天主教寄宿學校讀書。孩子一直表現得很堅強,但在我們將他交給監護人,說再見那一刻,他忍不住哭,我和先生也流眼淚,二人開車回倫敦,幾小時路程,輪流開車輪流哭。”

曾蔭權是傳媒的“寵兒”,連帶家人也逃不過被追訪的命運。談及這一問題,他說:“這對他們(兒子)不公道的,不關他們的事,也影響到他們的生活習慣。比如小兒子,他畢業那年是全球經濟低迷,找工作不是很容易,但他很走運,在香港、英國、美國各找了一份工作。香港的工作薪水是最高的,也是他最有興趣的,對他來說也很方便,可以在家住,但因為他怕人家說工作一定是爸爸裙帶關係找的,最後只好決定在美國做事。我們的兒子有無形的額外負擔,因為爸爸是新聞人物。”

獨特的“曾蔭權風格”在他上任行政長官伊始便可見一斑——第一個工作日: 上午召開行政會議,中午會見傳媒,下午探望遭受暴雨侵襲的地區; 第二個工作日下午,出席立法會答問大會,促進行政與立法的首次溝通……“我期待和所有香港人一道分享‘香港之夢’!”曾蔭權堅定地說。

(來源:中國網)

編輯:大徐 |