| |

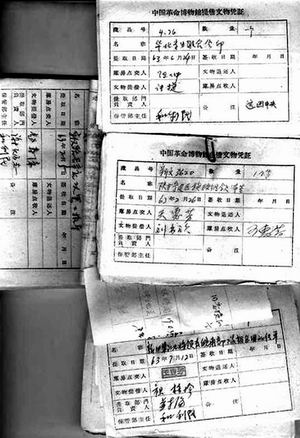

記者買到的中國革命博物館提取文物憑證

□本報記者 南香紅

秦傑報料

“2007年春節前後,北京潘家園、報國寺等舊貨收藏品市場出現一批從國家博物館散出的文物圖片、資料和部分人事材料。此類東西一進入市場立即引起熱炒,價格節節攀升。”

3月27日,中國收藏家協會書報刊收藏委員會副秘書長秦傑告訴本報記者這一驚人的消息。

據秦傑稱,第一批文物照片出現是在2月3日。當天是個星期六,正逢北京潘家園舊貨市場開市。秦傑照例到市場轉悠,在市場南側一個地攤上發現了3種57張古代文物黑白照片,雖有殘破,但他還是用120元買了下來。地攤攤主說,二樓的坐商處還有,于是秦又在二樓購得72張黑白和少量彩色文物照片。專門收藏老照片的秦傑認為這些東西“質量頗高”。

秦傑當時並沒有認真想過這些照片的出處。等到另一批437張彩色、黑白文物照片到貨時,隨之出現的是一種牛皮紙質地、上印有“中國歷史博物館××部”的小口袋,里面裝著黑白和彩色文物照片和底片。這批貨是從潘家園商人介紹的另一位收藏者手里買到的,貨通過郵政快遞寄來,寄貨地址是福建省南平市。

就是這些小牛皮紙口袋讓秦傑判斷出,這些文物照片和底片極可能是國家博物館的。

但國家博物館的這些東西怎麼會出現在潘家園?秦傑的第一個聯想就是國博搬家。他特別提醒記者注意文物照片出現的日期:2月3日。記者在網上搜尋發現,國家博物館因為要擴建新館,的確剛剛搬家,並于2月1日將最後一批物品搬完。

秦傑將這批福建貨中的一組八寸彩色唐代泥塑文物照片、15張彩色陶瓷器、13張青銅器、4張古玉器、26張古代石刻藝術照片轉讓給了中央人民廣播電臺“都市之聲”的主持人董彬,因董在讀北京大學藝術碩士,寫論文需要一些照片。秦傑從董彬處得到的信息是:董的導師出示的文獻圖片中,都沒有如此珍貴和清晰的古代藝術造型圖片。

“這些東西難道是有人從博物館里偷出來的嗎?”秦傑由此留了個心眼,在以後的交易中不再以現金方式進行,而是留下定金,通過銀行匯款再以郵政快遞將貨寄到。“這樣就能留下寄件人的地址,他跑不了,我也有個證據。”秦傑說。

在秦傑家里,記者看到了數個郵政快遞專用箱,秦傑說,他用這種方式進行了25次交易。記者看到這些寄件人的地址分別來自深圳、福建、遼寧和北京。

在秦傑家的一張沙發上,擺滿了一摞摞牛皮紙小口袋裝的文物照片和底片,口袋上有“中國歷史博物館通史保管部”、“中國歷史博物館陳列部”、“中國革命博物館保管部”等字樣,有的口袋上還有鋼筆或鉛筆手書的“館”字編號。如在兩份寫著“阿富汗巴米揚大佛谷”“阿富汗巴米揚大佛全景”的口袋上,編號位置分別填寫著“阿001”、“阿002”“館40759”“館40760”字樣。

秦傑說到他手里的照片已經超過1500張,有牛皮紙小口袋包裝的超過了600份,其中照片附帶底片的超過了500張。

記者訂貨

秦傑告訴記者,這些照片在潘家園等舊貨市場的價格一直在攀升,而且已有上海等地的買家加入,文物照片從2元錢一張漲到10元一張,並且分出黑白帶底片與不帶底片、彩色帶底片與不帶底片四種,不同種類價格不同。

在秦傑的描述中,潘家園市場有三個賣家大戶,秦的東西多數是從這三家買的,另外在其它舊貨市場也有銷售。記者要求秦提供賣家的詳細信息被拒絕,秦解釋說,他不能突破行中的底線。

當記者問自己能否在舊貨市場買到這些東西時,秦傑告訴記者,他收到潘家園舊貨商的消息,稱手里有“革命博物館1984年文物入庫通知單6本,1973年到1975年文物復制憑證表”等,他建議記者以買家的身份往對方提供的匯款地址匯款,看能不能購買到。

3月29日,記者匯出460元,價錢是秦傑與對方談好的。

難道這一切都是收藏者秦傑的炒作?

3月31日,潘家園舊貨市場開市日。記者前往這個北京最著名的舊貨藏品市場,試圖尋找秦傑所說的東西。在此之前,潘家園市場辦公室一位名叫王麗梅的女同志在電話中告訴記者,他們曾于3月16日接到秦傑“關于潘家園市場交易國家博物館文物資料照片及文書”的書面報告,隨後在每次的例行市場檢查中注意查看,但沒有發現秦傑所報告的情況。王麗梅說:“國家博物館那麼高級的地方,不可能有重要的東西流出來的,就是有,也已經被買走了。”

在尋找了多個攤位之後,記者終于在潘家園市場現代館二樓的一個攤位上找到了想找的東西。那是一摞已經發黃發軟的紙,是徵詢第一次革命歷史展覽的意見表,表格的下方落款處是“中國革命博物館籌備處”,表內是不同的單位不同的筆跡寫的對展覽的意見,有的意見上還用紅筆做了批注,日期是1951年10月。

記者事後在國家博物館官方網站上查找發現,中國革命博物館的前身確實為1950年3月成立的國立革命博物館籌備處,1960年正式命名為“中國革命博物館”。中國歷史博物館的前身為1912年7月9日成立的“國立歷史博物館籌備處”,1959年更名為“中國歷史博物館”。2003年2月28日,在原中國歷史博物館和中國革命博物館的基礎上挂牌成立中國國家博物館。

由此判斷,1951年的調查表上還是“中國革命博物館籌備處”確有其歷史淵源。

記者向攤主表示想要“帶口袋的文物照片”,攤主用手機撥通電話後告訴記者:“沒有了,都賣完了,原來有幾大箱呢。”當記者和她聊起來的時候,她很放松地告訴記者:都是博物館搬家時里面當廢紙賣出來的,她的家人在博物館卡車出入處守了二天二夜。

星期六晚上,記者訂的貨到了,寄自北京白廣路某號地下室,寄件人為崔某某。打開包裝,是6本厚薄不一的牛皮紙裝訂的冊子,牛皮紙封面上用藍黑墨水書寫“GBF3801__3900入庫通知單一九八四年四月二十日”,內頁是印刷表格,抬頭是繁體字的“中國革命博物館復制品入庫通知單”,抬頭的上方蓋有紅色方章,里面有紅色的“中國革命博物館復制3822”等字樣。另外還有若幹摞上個世紀70年代的“中國革命歷史博物館提取復制品憑證”。 |

這些東西究竟是什麼呢?是帳本嗎?

價值難辨

面對一千多張文物照片和一摞摞紙面發黃年代久遠的“資料”,記者一時無法判斷它們的性質。甚至不知道應該怎樣稱呼它們才準確,“文獻”,“文書”或者“檔案”?

初期出現在潘家園市場的是一批文物彩色照片,其後有成批量的黑白、彩色文物照片,並且大部分帶有底片。涉及文物種類有碑刻磚雕拓片、青銅器、陶器、瓷器等二十多個門類。其中最大的一個門類有照片500多張(部分有底片和文字說明)。其中不乏精品。

收藏者根據收購到的文物底片進行了衝洗試驗,發現得到的圖片非常精美,值得一說的是拍攝于上個世紀60至80年代的底片,之所以能夠判斷拍攝時間,是因為這些底片是3×4厘米的黑白底片,經向攝影專家咨詢,得知這是一種非常老的底片,它們既不是135也不是120的相機拍攝的,而是一種蘇制老相機和底片,使用時間起碼在富士和柯達進入中國之前。衝洗出來的效果更是精美異常。

這讓搞老照片收藏的秦傑興奮異常,認為這是他的“一次財富機遇”。國家博物館的文物圖片,尤其是國家一、二級文物的高清晰度照片和底片,私人通常是沒有機會獲得的。

但記者也注意到,那些有“牛皮紙口袋”裝著的文物照片和底片多數都注明是從某某雜志刊物上翻拍的,其價值真有那麼大嗎?更重要的是,假如這些照片真是國家博物館的,那它們是幹什麼用的?

在秦傑處,記者看到一本裝訂成冊的“外復文物帳目”尤其引人注目,這本以牛皮紙為封面,以專用帳目裝訂針裝訂,封面上標明為“三庫存”的“帳目”共有50張100個內頁,是紅色豎線和藍色橫線的專用記帳紙,列有總號、名稱、年代、入館年代、數量等項目,全部帳頁由藍黑鋼筆手抄。其中涉及毛澤東的物品下面,則用紅色鉛筆畫出紅線。

記者在上面看到這樣一則記載:總號:F435;名稱:毛澤東主席抄贈柳亞子‘沁園春蚑雪’詩稿;年代:1945年;來源:重慶市博物館;入館年代:1960年12月;數量:1件。

在這本“外復文物帳目”上,類似的記載比比皆是。一百多頁,記錄了一千多種文物入庫情況,涉及許多近代重要歷史人物和重大歷史事件。

記者查看了文物法實施細則、博物館藏品管理辦法等法律法規發現,其中對文物帳目的管理都有嚴格規定。記者根據“外復文物帳目”中的“外復”二字推斷,懷疑可能是一本文物復制品的帳目。而按國家文物局頒布的《博物館藏品管理辦法》第二十六條規定:“經常使用的一級藏品和容易損壞的藏品應予復制,作為陳列、研究的代用品。復制品應加標志,以免真偽混淆。復制品使用的材料、工藝程序、復制數量和復制時間等,均應作出詳細記錄歸入藏品檔案”。

那麼,這究竟是不是一本帳呢?

在秦傑處,記者還看到一份“口(字跡不清)博係統‘五·七’幹校人員登記表”,填表人為史樹青。

史樹青是當代著名文物鑒定專家,中國歷史博物館的籌建人之一。現任中國國家博物館研究員,國家文物鑒定委員會副主任委員,中國收藏家協會會長。這份填寫于1970年的“登記表”上,填寫有史的年齡、家庭出身、籍貫、妻子、女兒的情況。據與史樹青相熟的歷史博物館前輩講,從表上所填內容看確為真實,其中表中所填的史的妻子已經過世。

據秦傑說,這種登記表還有100張,涉及革命歷史博物館的幹部100人,已被另一個收藏家買走,但他不能將此人的電話提供給記者。記者在一個舊書網上查到了這批登記表的拍賣情況。網頁顯示賣家為崔喜順,聯係地址是北京東大橋路8號尚都國際中心A座2308室,起拍于2007年2月19日19點51分,起拍價30元,最終在22日以215元成交。

同樣以照片呈現、不見實物的還有一份有關一名革命博物館幹部殺妻事件的調查和檔案,上面有博物館領導人的指示。此外,亦有文博界老前輩傅振倫、著名畫家陳大章的住房申請書和申請表等,上面比較詳細地列出兩人的家庭經濟生活狀況等個人隱私信息。

眾說紛紜

就這些資料的性質及價值,4月2日,記者採訪了國家博物館研究員孔祥星。現已退休的孔曾于1965年至2000年在國家博物館(合並之前在歷史博物館)工作,其間兩次擔任副館長。

當他看到記者出示的“牛皮小口袋”時,馬上認出了它們。他說,這些小口袋里的照片和底片應該是歷史博物館保管部資料室翻拍的。早在1959年歷史博物館建館之初,就有5個人專門從事收集文物圖錄和資料查找工作,目的是為陳列和研究之用。同時他也不排除個人研究收集的資料,並說他自己就有很多這樣的小口袋,里面的照片有的是從出版物上翻拍的,有的是直接拍的文物。當這些圖片公開發表出來,或者出了圖錄,“對我們來說它們的價值就不那麼大了。”孔說。

至于這些小口袋的出處,孔用推測的語氣說:“可能是這次搬家整體清理時,覺得發表過了或者多是翻拍的,就不再保存了,或者現在已經有了電子的保存方式,可能另一個版本搬家時已經帶走了。”

而據4月3日《新京報》報道,“國家博物館藏品保管一部工作人員張燕燕稱,國博與其他博物館做交流項目時,就會出借一些文物照片,連同那些專用袋也會‘走出’國博,因此專用袋不能說明任何問題。”

對于記者出示的那本“外復文物帳目”,孔祥星說可以確定它是一個帳本,從所登記文物推測,可能是革命博物館第三庫房的。他向記者解釋說,國家博物館經常向其它博物館、單位、個人調、借文物,這樣就需要將文物復制一份交給被調、借文物者,“外復文物帳目”就是革命博物館對外制作的文物復制品帳目。

記者就《博物館藏品保管辦法》中關于復制品紀錄的規定徵詢孔祥星,孔解釋為可能有兩種情況,一種是在復制文物時的工作帳,另一種是復制品帳目,前一種是工作過程中產生的,保留價值不大,但後一種是需要長久保存的。孔說,盡管現在有了電腦帳,但手抄本的帳目是應該保留下來的,它的作用不可替代。

不過,對于記者就這本“外復文物帳目”究竟屬于哪種情況的提問,孔先生沒有做出直接回答。

關于記者買來的6本“入庫通知單”,孔說完全是工作過程的登記,沒有保留價值。博物館提取文物進行復制的時候必須填報嚴格的通知單,“30年前的老通知單是我們工作嚴謹的見證。”孔驕傲地說。

孔祥星向記者表示,記者向他出示的材料里,沒有夠得上“檔案”或“文獻”一類的東西。至于國家重要機構對不夠檔案、文獻級的文書、資料應該如何處理,孔先生表示,這方面目前沒有明確規定,基本是空白。但他認為,盡管有些東西對博物館來說價值不大,但流入市場是不妥當的,應該直接銷毀。特別是“史樹青的五七幹校登記表”、“陳大章、傅振倫住房申請”等有涉個人隱私,處理時更應該慎重。

記者截稿時,秦傑又打來電話稱他已經匯過款的一筆交易“滑單”了,對方在收到錢後沒有準時將貨郵到。秦說這批貨是“革命歷史博物館的文物底片近200張,古代漆器照片90張、古代陶瓷家具照片100多張”,“對方已經36小時不開手機了”。

北京的舊貨市場里到底有多少“貨”?將來是否還會有更多更重要的東西冒出來?假如這些東西真如秦傑所說是從國家博物館里流失出來的,那麼是怎樣流出來的?

國家博物館宣教部黃琛在接受媒體採訪時表示,到目前為止還無法判斷這些東西就出自國家博物館,他認為謹慎、客觀的做法是收藏者將藏品拿到國家博物館進行專業鑒定。

記者從潘家園市場了解到:本周五潘家園市場將舉行一個連環畫收藏的新聞發布會,秦傑已要求市場給他五分鐘的時間向記者通報有關情況。記者也從秦傑處得知,屆時他會將他收藏的文物照片、文書、資料等在記者會上展示。

“我會當著記者的面撥110報警的,需要警方調查搞清真相,盡快制止流失。”秦傑說。

(來源:南方周末)

編輯:sanny

|