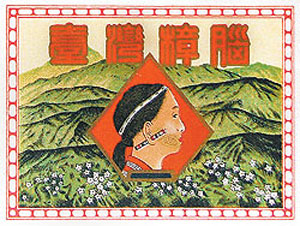

圖為當時外銷到日本的臺灣樟腦產品外包裝。 圖片來源:臺灣《中國時報》

據臺灣《中國時報》報道,為了重現臺灣島樟腦王國的歷史,公立臺灣博物館現推出“探索樟腦王國”特展,娓娓道出臺灣樟腦產業百余年來的興衰。

提到樟腦,多數人腦中浮現的就是樟腦丸了。因為防腐、驅蟲和除臭等功能,樟腦丸廣泛運用在日常生活中。不過,在人類工業文明的發展史上,樟腦不只是簡單的“白色小丸子”!它曾是無煙火藥的原料,推動武器的革命性發展;它是人類發明第一種合成塑料賽璐珞的基本原料,用來制造耳環、項鏈等。

臺灣曾是全世界最大的樟腦出產地,從1860年臺灣開港之後,樟腦與茶、糖被當成“臺灣三寶”,是清末最重要的出口商品。雖然今日樟腦產業勢微,但樟腦仍與生活密切相關,由于它的止癢、消毒功效,許多藥用品中都可見樟腦成分,包括曼秀雷敦、護唇膏、撒隆巴斯、萬金油乃至于綠油精等。

臺灣三寶之一 平地到山地都有

樟樹是臺灣常見樹種,從山地到平地都有。臺博館展示企畫組研究助理林一宏表示,樟腦產業自清代起就是政府獨佔專賣的產業。政府許可的開發者在山區樟樹林附近設置“腦寮”(即制樟腦的工廠),將樟樹切片蒸餾,得出樟腦油和腦砂,集中運送到平地工廠提煉,制成樟腦,民間廠商再向專賣局批購,提煉成精致樟腦。

事實上,樟腦的經濟價值主要來自無煙火藥和賽璐珞(俗稱“假象牙”)的基本原料。

經濟價值很高 一戰曾供應各國

1884年法國人從樟腦提煉出穩定的無煙火藥,讓歐洲國家的步槍從大口徑黑火藥變成小口徑的無煙火藥槍彈。“射程穩、速度快,殺傷力更強。”

林一宏說,第一次世界大戰爆發前夕,歐陸從日本進口大量樟腦。1910至1916年間,從日本樟腦制品出口量每年達900萬至1000萬公斤,佔世界總值的70%,其中產自臺灣的更佔了其中80%。

而賽璐珞自十九世紀研發出來後,因簡單成形,易加工染色,最初被作為象牙替代品,粉盒、耳環、項鏈、粉盒、鋼筆、假牙、玩具等,都可利用賽璐珞制作。1889年,美國人伊士曼更以此制造出硝酸鹽片,促成攝影術和電影工業的發達。

可制硝酸鹽片 促攝影電影發達

林一宏說,清末因淡水港輸出茶和樟腦,“臺灣北部的財稅收入快速增加,導致臺灣政經重心北移。”此外,島內中北部山區不少城鎮也因樟腦和茶而興起,如“三峽”、大溪、苗栗和東勢等,客家人更因地利之便,從事茶、樟腦的生產、運輸而迅速累積財富,提高客家族群的社會地位。

直到1930年代後,樟腦收入的比例逐年遞減,1967年“樟腦政府專賣”結束,開放民營。

林一宏說,現在只剩下臺中東勢、苗栗等地方還有少數家族從事相關行業。“現在談到樟腦,就是防蟲防蟻、香料和藥品原料,帶有懷舊、鄉土和健康的形象。”