尋訪台灣歷史的原鄉

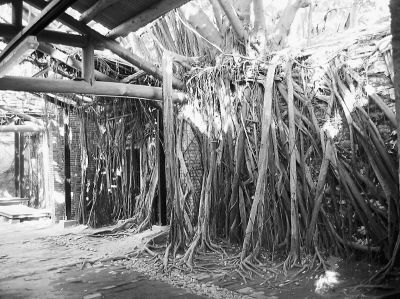

安平樹屋一角。 姚小敏 攝 來源:人民日報海外版

臺南市又稱“府城”,一座被視為臺灣歷史、文化重要發源地的城市。這裡,有全臺首座西式炮臺,最早的城堡,第一條商業街,第一座孔廟,還有歐風十足的洋行與曲折美麗的巷弄,行走其間,每每令人沉思、驚嘆——

臺南人李先生説,要認識臺灣,從府城開始,要認識府城,一定要從安平開始。安平,是臺灣歷史的原鄉。

原鄉故事

安平乃臺南市現在的一個行政區,古名為“鯤鯓”,又稱“臺窩灣”,也就是“臺灣”名詞的肇始。

“身穿花紅長洋裝,風吹金髮思情郎……”“安平思想起”的歌謠,把我們帶嚮往昔歲月。

史冊記載,臺南市西部曾是一片汪洋,稱為“臺江內海”。內海西緣沙洲環繞,其中位居鯤鯓嶼之首的“一鯤鯓”,即今安平一帶。

早期的大陸移民,可追溯至明代中葉。當時,閩粵一帶陸續有居民因為逃荒、捕魚、經商等移居到臺南,在“鯤鯓”帶逐漸形成聚落。

1624年,原佔領澎湖的荷蘭人被明軍所逐,轉而進據臺灣南部。荷蘭人在臺江西岸的一鯤鯓沙洲興建“熱蘭遮城”(今安平古堡),成為在臺的統治中心。1661年4月,鄭成功率軍通過鹿耳門港道,越渡臺江內海,首先攻下“普羅民遮城”(今赤崁樓),緊接著圍攻“熱蘭遮城”,9個月後,荷軍終於投降,結束荷蘭在臺38年的統治。

明鄭治臺,短短22載,在臺灣建起了第一座孔廟,設立學校,教導人民曬鹽;更與英國簽訂通商協議,開展海外貿易;還興水利,課農桑,種種施政,使得臺灣豐衣足食,人心安定。可以説,鄭成功的復臺,使西方殖民勢力遭到重挫,也開啟大陸移民有計劃經營臺灣的新頁。

越過中華西路,前往安平區的途中,沿路左側是頗具盛名的臺南運河。運河曾是連接安平港與安平市區的重要通道。安平港也曾是天然港灣,從明末開始就是臺灣與大陸之間的航路要衝。清中葉,安平港逐漸因淤積而不利於航行,往昔桅檣林立的興盛景象一去不返。

但是,歷史的痕跡散落在安平的街廓巷弄。安平古堡、億載金城、德記洋行、東興洋行,有説不完道不盡的歷史故事;延平街、中興街,彎彎窄窄,訴説著安平人過去的淚痕辛酸與燦爛輝煌。

洋行興衰

沿安北路194號是德記洋行。

洋行包括洋房和倉庫。洋房有二層,典型的“殖民地式建築”,灰黑色屋頂,雪白色回廊,深綠釉瓶欄杆,展現素雅的異國情調。

1858年,清廷與英、法、美、俄,簽訂屈辱的“天津條約”,臺灣開放通商口岸。1862年,滬尾(臺北淡水)海關成立。1865年,安平開港,正式名稱為臺灣關。洋商於此設立德記、怡記、和記、唻記、東興等洋行,合稱“安平五大洋行”,興盛一時。

德記為清同治六年(西元1867年)英商所建,主要經營茶葉、蔗糖與樟腦。日據時起,館舍售予日本鹽業會社。臺灣光復後,德記洋行改為“臺南鹽場辦公廳舍”。1979年,由臺南市政府把它規劃為“臺灣開拓史料蠟像館”。

進入館內,有6個展室,包括:平埔族狩獵與織布,先民渡海來臺,鄭成功與荷蘭人媾和談判,早期私塾教育,早期曬鹽,早期制糖等,栩栩如生的蠟像,述説著臺灣先民過去的生活景象。

出洋房,繞到後面的倉庫,眼前的景象不禁令人嘆為觀止。倉庫內外多株百年老榕盤根錯節,氣根在屋頂及墻壁攀附生長,形成“樹以墻為幹、屋以葉為瓦”的特殊景觀。這就是聞名遐邇的“安平樹屋”。樹屋地上建有木棧道,溝通一間間庫房,行走期間,時而榕須低垂匝地,時而老根盤虬墻壁,恍若置身遠古森林,探險尋奇。

樹屋與洋房,一個老榕盤踞,一個西式典雅,交錯的畫面,折射出了安平洋行的興衰起落,映照的卻是臺灣乃至中國歷史的滄桑歲月。

老街記憶

離開洋行,沿古堡街南行不遠,是延平街。街道窄窄的,也不長,僅700余米,卻是臺灣最早出現的市街,有“臺灣第一街”的美譽。

300多年前,荷蘭人佔據安平,作為其遠東的港口據點,延平街就是在荷蘭人規劃下,成為熱鬧的商業貿易中心(當年稱為熱蘭遮街),也是全臺灣第一條商業大道。後來至清朝、日據以至早期的民國年代,延平街一直是臺南市的重要街道。

站在街口,細細品味的是安平流過的往昔歲月。

過去,延平街上儘是一些年代久遠的古老行業,香燭店、碾米廠、麵粉廠、中藥房、參藥鋪、雜貨店、蜜餞行、打鐵店等店面,一家挨著一家,緊密毗連。更令人難以置信的是,現今看來狹窄不堪的延平街,早年不但居住人口多達四五萬,連當時的市政廳、公辦所、稅捐處、法院等公家機關,也全都擠到這條街上。

然而,擋不住時代潮流的演變,到了上世紀70年代,常年飽受進出不便之苦的居民力爭拓寬道路。當推土機開進延平街後,老街風貌一夕丕變。延平街商家還有不少,但多是近幾年來開張的新興店舖,真正稱得上“老字號”的,應該只剩下周龍殿、福德正神廟等老廟及永泰興蜜餞鋪等。

行走在街上,零落的商鋪,僅三兩遊人穿行其間。老街已然清冷了。

李先生説,老街是自己的童年故鄉,有許多美麗的記憶,值得該用心珍惜。

是啊,穿過老街,便是我們的家。彌足珍貴的不僅僅是記憶。