溫總理心係《富春山居圖》 冀兩岸如畫早日合一

在14日上午的兩會新聞記者會上,溫家寶總理在回答臺灣記者提問時講了一個故事:“元朝有一位畫家叫黃公望,他畫了一幅著名的《富春山居圖》,79歲完成,完成之後不久就去世了。幾百年來,這幅畫輾轉流失,但現在我知道,一半放在杭州博物館,一半放在臺北故宮博物院,我希望兩幅畫什麼時候能合成一幅畫。畫是如此,人何以堪。”以下就是溫總理提到的流落臺北故宮博物院的《富春山居圖》及簡介。

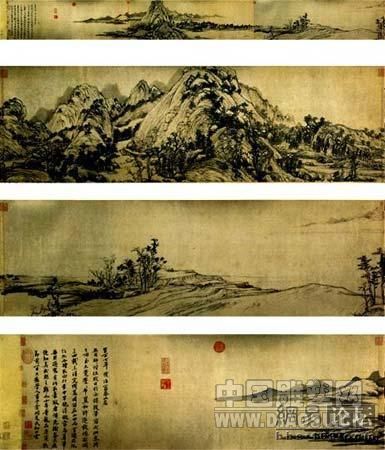

《富春山居圖》,縱33厘米,橫636.9厘米,紙本,水墨。始畫于至正七年(1347),于至正十年完成。此圖歷經千年,為世人留下諸多感人故事。據載,清初時收藏此畫的收藏家吳問卿在彌留之際欲將其火殉,被其侄從火中搶出,獨裝裱,人稱“剩山圖”,現為浙江省博物館收藏。另外一大段則一直深藏于清宮中,後被運往臺灣。諸多年來,兩岸畫家和有識之士多方努力,希望有朝一日能夠“破鏡重圓”,重新拼合此畫。

黃公望是元代畫壇宗師、“元四家”之首黃公望晚年的傑作,也是中國古代水墨山水畫的巔峰之筆,在中國傳統山水畫中所取得的藝術成就,可謂空前絕後,歷代莫及。

這卷名畫在此後的數百年間流傳有緒,歷盡滄桑。從畫上題跋看。此畫最初是為無用禪師所作。一百多年後的明成化年間,為著名畫家沈周所得。至明萬歷年間,又歸大書畫家董其昌所有。但不久就轉手為宜興吳之矩所藏。吳又傳給其子吳洪裕。吳洪裕特意在家中建富春軒藏之。吳洪裕愛此畫若寶,臨終之際,竟想倣唐太宗以《蘭亭序》殉葬之例,囑人將此畫投入火中,焚以為殉。幸得其侄子吳子文眼明手快,以另一卷畫易之,將《富春山居圖》從火中搶出,才免遭“火殉”。但畫的前段已燒去寸許,從此分為長短兩段。此後燒毀處較完整的一段單獨裝裱,人稱《剩山圖》,現為浙江省博物館所收藏。

畫的前段(短段)名為“剩山圖”,最後到了畫家吳湖帆的手里。當時在浙博供職的沙孟海得此消息,心情頗不平靜。 他想,這件國寶在民間輾轉流傳,因受條件限制,保存不易,只有國家收藏,才是萬全之策。于是數次去上海與吳湖帆商洽。曉以大義。吳得此名畫,本無意轉讓。但沙先生並不灰心,仍不斷往來滬杭之間,又請出錢鏡塘、謝椎柳等名家從中周旋。吳湖帆被沙老的至誠之心感動,終于同意割愛。後半段則一直深藏于清宮中,後被運往臺灣。後幾百年來,此書一分為二,未再重合。

許多年來,兩岸書家和有心之士多方努力,希望有朝一日能『破鏡重圓』重新拼合此畫。畫的後段(長段)從吳家流散後,曾經歷多人收藏,于清乾隆十一年流人清宮。有意思的是,號稱風雅的乾隆皇帝居然不識寶,認定它是贗品,而對另一卷他人臨摹的《富春山居圖》大加賞讚,又是題跋又是鈐印。但也幸而如此,那卷真跡倒借此得以“全璧”,後在解放前夕運往臺灣,歸臺北故宮博物院收藏。