博物館是一個地區歷史文化的濃縮。現在,大陸居民赴臺旅遊有望成行,那麼,除了山水風光,通過臺灣的博物館,大陸游客可以深度了解臺灣,感受臺灣社會的點點滴滴。遊覽臺灣,別忘了找個時間——

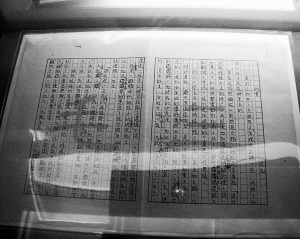

圖為臺灣文學館內的三毛手跡。

如果踏上寶島,日月潭、阿里山、高雄港一定會是大陸游客的首選。但要深度了解臺灣,博物館是一個不能錯過的天地。臺灣有多少家博物館?有關方面提供的數字是400多家。據記者今年7、8月在島內採訪時了解,其中具備博物館規模、常態性定時開館的有200家左右,具備收藏、研究、展示、教育這四項博物館基礎功能的還有不少。以下,記者將採訪中印象深刻的部分與讀者分享。

■毛公鼎與玉白菜

“不到故宮,不算到臺北。”人到臺北,無論如何不能錯過臺北故宮博物院,博物院中的60多萬件文物來自北京故宮是宋元明清四代王朝的皇家收藏是中華5000年文明之美的證物。他們由北京到上海到南京到貴州、四川再回到南京,最後跨越臺灣海峽落在臺北市外雙溪的故宮博物院,每件文物都曆盡劫波。

1965年,臺灣為這批國寶在臺北設立博物院。除常設展覽外,臺北故宮每3個月或半年更新主題展覽,輪流展示稀世珍寶。有人估算以這種方式要30年才能展完所有藏品。如果大陸的觀眾無緣輪展中的宋徽宗的畫、王羲之的《快雪時晴帖》,那麼常設展中的毛公鼎、翠玉白菜是你去了就能觀賞到的,一件是鎮館之寶,一件是最受歡迎的玉雕,也算眼福不淺。

初遇這兩件國寶,感覺都比預想中的小。比起北京的司母戊大方鼎,毛公鼎僅高30.75釐米,但它的內壁鑄有497個字的長銘,是現存商周兩代7000多件有銘文的銅器中,銘文最長的一件,既是研究西周史、古文字學的最珍貴的文獻,也是金文書法的楷模。“學書不學毛公鼎,猶儒生不讀尚書也。”毛公鼎鑄成已2800多年,于清末道光年間在陜西省岐山縣出土後便被視為至寶,一直被外國人覬覦追逐,但幾經易手也未外流。1940年,日本人在上海對藏鼎人、西南聯大教授葉公超嚴刑拷打,但葉公超嚴守“日後不得用它作變賣,不得典質,尤其不得讓它流出國土”的家訓,抱著一死之決心不交毛公鼎(此事顧毓琇先生有文章記載)。抗戰勝利後,毛公鼎才得以被國家收藏。

而翠玉白菜也遠不是傳説中的“真白菜大小”,只有一掌之長。但一塊晶瑩潤澤的玉石,呈現牙白和翠綠兩色,白的部分雕成層層相裹的菜幫,脈絡隱現,淋漓飽滿;翠的部分是自然翻捲的菜葉,生鮮柔軟,仿佛散播著田野和露水的氣息,令人一見就愛。而白菜上兩隻纖毫畢現的蟈蟈更讓人叫絕。白菜諧音“百財”,也有清清白白的寓意;而蟈蟈因繁殖力強,被視為多子多孫的吉祥物。這棵白菜的內涵給了後人很大的解釋空間。而它的來歷也引人琢磨,它來自光緒皇帝瑾妃所居的永和宮,是盆景中的一部分,是陪嫁?是賞賜?有興趣的人大費心思。

傳聞奧運會創始人顧拜旦先生致函清政府、邀請中國參加首屆奧運會的信件可能藏在臺北故宮,記者在採訪時詢問臺北故宮副院長鐘柏亭先生,但他淡淡笑笑,稱“沒有見過”。

■博物館之花

“茶館乃人間樂土,塵世是唯一天堂”,這是臺中市“春水堂”茶館的對聯。從臺北南下,中途在臺中市的“春水堂”喝杯茶是旅途中的享受,據説第一杯泡沫紅茶和第一杯珍珠奶茶都誕生於此。臺中市還有一個聞名全島的博物館——自然科學博物館,1986年開館,每年吸引300萬參觀者,去年在臺灣公立旅遊單位中,到訪人數最多。

臺灣的蘭花引起很多人對臺灣植物的興趣,如果你想了解更多,那自然科學博物館的植物園會令你如入寶山。在蘭科植物區,你會與臺灣原生的各種蘭花“相看兩不厭”,還能觀賞世界各地的熱帶蘭花,並通過園內的解説了解到,大多數蘭花分佈集中在熱帶,樹木是附生蘭的依託,熱帶雨林是蘭花最好的家園。臺灣野生蘭花有300種左右,有紮根土中的腐生蘭,生於腐葉堆的地生蘭,寄生倒地枯木的半地生蘭,長在岩壁的石生蘭和樹上氣生蘭。它們平日樸素如草,但綻放之時卻清麗絕塵,天香幽遠,在中國文化中有“德芬芳者佩蘭”的獨尊地位。

科博館植物園中的另一朵絕世之花是艷紅鹿子百合,它是科博館的館花,是臺灣四種原生百合之一,生長在臺北縣和基隆市的裸露岩石地帶。因為對生棲地環境要求特殊,再加上人群無節制地濫採,艷紅鹿子百合的野生種群急劇萎縮,瀕臨滅絕。

科博館致力於臺灣珍稀瀕危植物的保護,艷紅鹿子百合進入他們重點拯救的行列。研究人員摸索出組織培養、種子繁殖、鱗片繁殖三種方法,確保在人為環境下保存艷紅鹿子百合的種源。他們還成功地人工栽培了這瀕危之花,令參觀者在科博館的植物園裏可以一賞它的芳姿。

科博館的植物園還有臺灣從北到南,從海岸區、珊瑚礁區到東部蘇鐵生態區和外島蘭嶼的各類植物的展示。但在科博館各展館的商品部,奪人眼目的還是博物館之花——艷紅鹿子百合,它的花朵被印在各種紀念品上,成為人們到訪科博館的美麗記憶。

■三毛手跡

臺灣作家三毛在上個世紀80年代曾經紅遍大陸她的傳奇人生和筆下故事深深印入一代人的青春記憶。三毛離世後,浙江省舟山市將位於定海區小沙鎮的三毛祖居修繕開放,展示三毛的生平及作品。

可惜人到臺北,卻找不到一點三毛的痕跡,提起她的話題,即使當年她的崇拜者也冷淡敷衍,商業的忙碌太快覆蓋了人們對於一位作家的喜愛。聽説只有在新竹縣五峰鄉桃山村,還有一座紅磚屋被人記得“三毛住過”。當年三毛租屋譯文,並將此屋寫進文章稱為“夢屋”。只是現在“夢屋”門窗深鎖,寥落路旁。

但是在臺南市臺灣文學館採訪時,身為老師的義務講解員卻主動談到三毛。他問我:“喜歡三毛嗎?”我答:“喜歡過。”他又問:“見過她的手稿嗎?你猜會是什麼樣子?”想到作家的率性,我説:“一定潦草難認吧?”他有些神秘地笑笑:“我們這兒有她的手稿,你馬上會看到。”結果出乎我的意料。在作家手稿展示區,我停在三毛的手稿前,是她的《約會》:

一直到了初中二年級有了“生理衛生”課之前,我都不知道小孩子是從哪來的。

其實這個問題從小就問過母親,她總是笑著説:“是垃圾箱裏撿出來的呀”……

豎排的方格稿紙,每個字一筆一畫,規規矩矩放在格中央,改動的地方並不太多,用規範的編輯符號勾出來。都説字如其人,透過手跡,可以感知寫作者的嚴謹與投入。也許無論個性如何,當三毛面對她深愛的紙筆,便懷有一種虔敬之心?因為曾是她熱情的讀者,也是首次在臺灣見到她的遺物,我在手跡前停留許久。

位於臺南市的臺灣文學館開館于2003年,是臺灣規模最大的文學博物館。館內除了臺灣文學之父賴和的專題介紹外,也能見到魯迅先生的大幅畫像,還有沈雁冰、老舍等的作品。但記者注意到這些大師們與歐洲、俄國的文學家一道列為“世界文學”的範疇。如果大師們地下有知,不知情何以堪?文學館即便是被迫承擔“臺獨”的政治使命,以“鄉土文學”抹殺兩岸文學的一脈相承,也將背負背叛歷史與文學的壓力。關於臺灣文學的“鄉土”陳映真先生上個世紀70年代就曾提出:“所謂‘臺灣鄉土文學史’,其實是‘在臺灣的中國文學史’。”

(來源:新華網 記者 陳曉星 文/圖)

編輯:番薯仔 |