東西問丨約翰�弗勞爾:美國為什麼需要一座中國民居?

中新社華盛頓7月28日電 題:美國為什麼需要一座中國民居?

——專訪美國“中國民居”項目聯合創始人約翰�弗勞爾

中新社記者 陳孟統

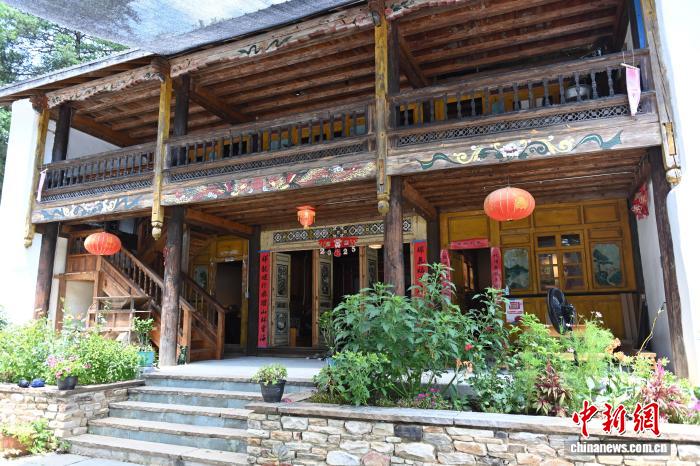

在美國西弗吉尼亞州山間,有一座來自中國雲南的民居。美國中學歷史老師約翰�弗勞爾(Dr. John Flower)2017年和學生在中國雲南省劍川縣茨中村走訪時,無意中發現了一所位於瀾滄江畔的民居,木質結構,外觀漂亮,設計上融合了漢、藏、納西族文化元素。當弗勞爾聽房主説因為附近要建水電站,他們需要搬遷,整個民居將被淹沒時,有了將房屋搬至美國的想法。在弗勞爾夫婦及雲南當地人民的共同努力下,這座民居被整體拆除,所有木料運至美國,如今已在西弗吉尼亞州傑弗遜鎮仙那度河畔按原樣基本完成復建。

弗勞爾夫婦為此創立名為“中國民居”項目(China Folk House)的非營利組織,致力於促進中美文化和教育交流。近日,在即將再次帶領美國學生踏陳情問雲南的旅程前,弗勞爾接受了中新社“東西問”訪問。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:“中國民居”項目從2017年一個“瘋狂的主意”到漂洋過海基本完成復建已經快8年了,能否介紹一下這個項目運作的最新進展?

約翰�弗勞爾:最新的進展是,我們與美國當地華人社區有了更多互動。“中國民居”像一座博物館,自項目建成以來,我們接待了很多學校團體前來參觀。但有兩件事沒有預料到。

一是我們現在的夏令營受到學生們的熱烈歡迎。這裡發展出一種以動手建造、烹飪藝術和手工藝為核心的實踐性教育形式。現在這裡已成為一個體驗式學習中心。

另一個讓我沒想到的事是,有那麼多來自華人社區的團體來訪。對許多華裔美國人來説,他們把這個地方視為與自身文化根源的連接。華人家長很願意帶孩子來,因為很多孩子從未見過這樣反映中國農村,尤其是雲南鄉村生活的場景。這也使“中國民居”項目成了真正意義上的民間交流平臺。

圖為約翰�弗勞爾(右)向參觀者介紹“中國民居”項目。中新社記者 陳孟統 攝

中新社記者:這座民居來自中國三江並流的雲南山區,復建在仙那度河流經的美國三州交界之地(西弗吉尼亞、弗吉尼亞、馬利蘭),這是巧合嗎?

約翰�弗勞爾:從瀾滄江和喜馬拉雅山脈出發,來到仙那度河和藍嶺山脈。兩者之間有某種共通之處。我想把它遷到一個有山有水的地方。它本就來自鄉村,就必須回到鄉村。這其實是一個很自然的決定。

無論是在雲南還是西弗吉尼亞,這座民居都是坐北朝南而立。有緣分的是,它周圍山的方位和水的流向恰好相反,瀾滄江自北向南流,仙那度河是由南往北流。但這也正是完美之處,它來到了一個新地方,擁有相同的自然元素,只是順序和方向對調了。

中新社記者:你提到房子是一種文本,為什麼會選擇民居這種介質向學生介紹中國?

約翰�弗勞爾:民居作為物理結構存在,它既是實體建築,同時也承載著豐富的社會意義。它代表著一個家庭,不僅僅是座博物館,還有人真正生活在裏面。所以,當你了解一座民居的故事時,你其實也在了解一個“家”的故事——一個有家庭、有人的空間結構。

中新社記者:中國有個成語叫紙上談兵,但你所做的事恰恰相反。你覺得一座實物的建築可以為你的學生帶來什麼樣的中國文化體驗?

約翰�弗勞爾:就像你説的,這裡的一切都是我們親手完成的。而最棒的一點在於,這不是一種練習。學生們最喜歡的也正是這一點:他們來到這裡,真的在做事情,真的在解決問題。就像我們裝那扇門,沒有説明書,也沒有操作手冊,我們得自己想辦法解決問題。

中新社記者:你在帶領學生訪問中國的過程中會教他們中文,在參觀時還會給他們出考題,你希望他們從中學到什麼?

約翰�弗勞爾:我們相信,學習必須通過親身實踐。唯一真正能讓他們學會的方法,就是“去做”。我當然可以帶他們參觀一座房子,給他們講解各種細節,但只有當他們親自去學習、去寫報告,才會真正深入地理解。“體會”是單純被動聽講無法達到的,他們必須主動去做。這就是體驗式學習的核心理念,也是我們真正想專注和發展的方向。

中新社記者:相對於現代中國,你在介紹一個“鄉土中國”,這對於美國人認識中國有什麼幫助?

約翰�弗勞爾:這座民居其實建成的時間並不久,是1989年建的。當時茨中村還沒有通電,沒有橋跨過瀾滄江。我們2017年把房子拆下來的時候,那裏已經人人有手機,人人能上網,村民甚至已開始在網上賣蜂蜜。當地通了高速公路,甚至可以搭高鐵出行。茨中村從一個非常傳統、近乎“古老”的生活方式,發展到現代社會,花了不到30年時間,而這座民居見證了這一切。我認為,講述這座民居的一種方式,就是讓它反映出中國現代化的進程——從沒有電、沒有基礎設施,到在短短30年內完全融入當代全球體系,這是不可思議的。

在美國西弗吉尼亞州山間,有一座來自中國雲南的民居。中新社記者 陳孟統 攝

中新社記者:美國為什麼需要一座中國民居?

約翰�弗勞爾:當人們看到這樣具體的東西,看到與日常生活相關的東西時,中國就變得更具“人性化”(humanize)了。很多誤解其實都來自抽象。我們會把恐懼、焦慮投射到某個抽象概念上。

這是一座中國人的房子。這正是人們來到這裡會産生那種“魔力”的原因——它賦予了中國以“人性”,而不是妖魔化它。它讓人們看到真實的中國人,因為這是一個社區中怎樣生活的真實寫照。

中新社記者:我該如何向中國讀者翻譯“人性化”(humanize)這個詞?

約翰�弗勞爾:人情。這個地方就是靠一份一份“人情”建立起來的。人們所做的事情,不是為了錢,不是交易,而是饋贈。我自己懂一些建造方面的知識,但不可能靠自己,或者只帶著學生,就把這座民居復建起來。

我覺得正是“人情”賦予了這個地方生命。當我的學生們來到這裡,他們把自己的“人情”也投入進來,讓這個地方真正活起來。這裡蘊含著很強的能量,很多情感。我想,人們一走進這裡,就能感受到那種溫情。

中新社記者:如何看待年輕一代的交流對於中美關係發展的影響?

約翰�弗勞爾:我認為,尤其是在兩國關係緊張時,人民與人民之間的交流比以往任何時候都更重要。當我們恐懼、仇恨不了解的事物時,一切問題就開始了。但當你親自去到一個地方,和那裏的人見面、交流,相互理解,並建立起聯繫之後,那些恐懼和仇恨就無法存在。只要人民與人民的交流發生,恐懼和仇恨就無法存在。

圖為約翰�弗勞爾夫婦在中國民居前合影。中新社記者 陳孟統 攝

所以這就是為什麼現在這樣的交流比以往任何時候都更重要。我會繼續帶學生去中國,我也希望中國的學生能來這裡。我們能做的越多,特別是在年輕人中間就越有希望。就像魯迅在《故鄉》裏寫的——“地上本沒有路,走的人多了,也便成了路”。(完)

受訪者簡介:

約翰�弗勞爾。中新社記者 陳孟統 攝

約翰�弗勞爾博士是“中國民居”項目(China Folk House)的聯合創始人之一。他曾任北卡羅來納大學夏洛特分校研究東亞歷史的副教授、弗吉尼亞大學東亞中心研究員。2007年放棄大學終身教職,在位於華盛頓的西德維爾友誼中學擔任中國研究項目主任直至退休。弗勞爾曾開設有關中國與東亞歷史的課程,包括在雲南開展“田野中國”體驗式學習項目。