南粵之窗丨“共用機場”織起灣區“新跑道”

面對國際貿易環境的變化,粵港澳大灣區持續用“共用”打開突破口。東莞的貨物可以直通香港機場運往全球,旅客可以在珠海辦理香港機場的值機托運。當全球産業鏈面臨關稅挑戰時,大灣區通過共用機場貨站、互認安檢結果等創新模式,協作拼出更強的國際競爭力。

“共用機場”降本提速

兩年運送貨物2.4萬噸

記者來到“東莞-香港國際空港中心”的一個物流配送基地時,一車從泰國進口的電子産品被送到這裡。隨後這批貨物經過理貨、分揀,送至企業的生産線。

東莞飛力達供應鏈管理有限公司總經理 溫錦波:以前傳統是要到香港機場提貨,現在不用拆包、不用申報,直接拉到空港中心,再進行一站式的進口申報。在我們家門口500米,就可以提回來倉庫,非常方便。

而在空港中心的理貨區,代理商溫媛雲正在核對一批即將出口至比利時的貨物。以前,東莞的貨物想要到香港機場,一般走陸運模式,通過深圳口岸通關。現在,貨物直接在東莞家門口就可以辦理所有手續。這是怎麼實現的?對貨主來説方不方便?能否節約成本?

下午5點,這批出口至比利時的貨物完成了卸貨,經海關係統隨機抽檢後,進入香港機場安檢環節。

下午7點,貨物開始在倉庫打板。按照不同尺寸的貨艙,這批貨物與同航班的其他貨物一起,打包成需要的形狀,運往專用碼頭。

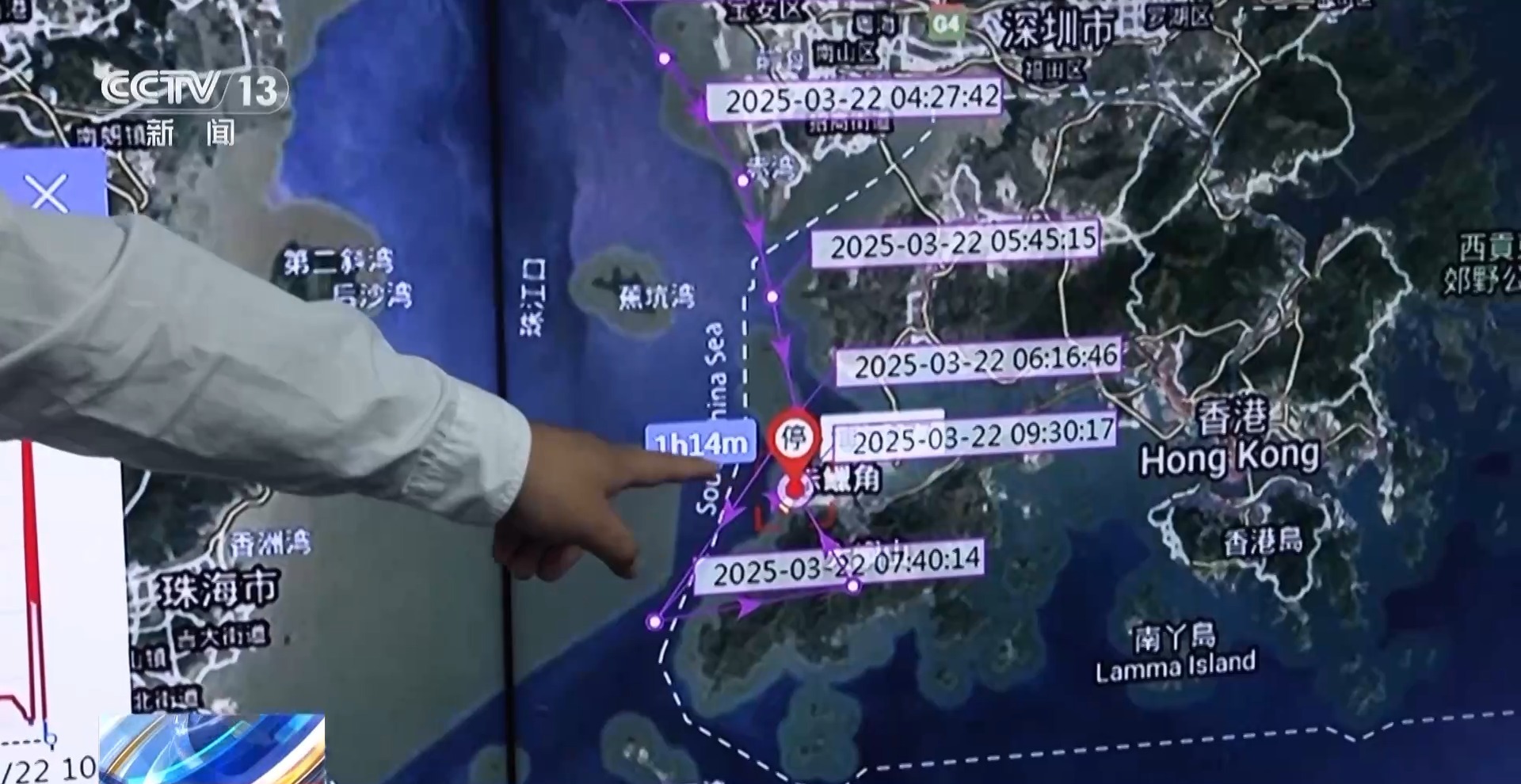

東莞港灣區快線集團有限公司陸運部副經理 洪偉夫:我們的每一台車跟每一條駁船都裝有GPS,其中車輛裝有電子關鎖,駁船的貨艙有紅外警報,香港海關和內地海關可以在行駛過程中,對這些貨物進行遠端監管。

晚上9點,這批貨物完成了最後的裝運,登上了前往香港的貨輪。通過指揮大廳的系統可以看到,第二天一早6點16分,這批貨物到達香港國際機場。

黃埔海關所屬沙田海關物流監控科副科長 陳恩浩:貨物現在從工廠離開,到清關、打板、安檢、裝船以及發運整個環節,最快可以在14個小時內完成。我們還在不斷優化流程、提高效率,未來預計還可以節約2到3小時。

速度更快了,對於貨主來説運輸成本又怎樣呢?

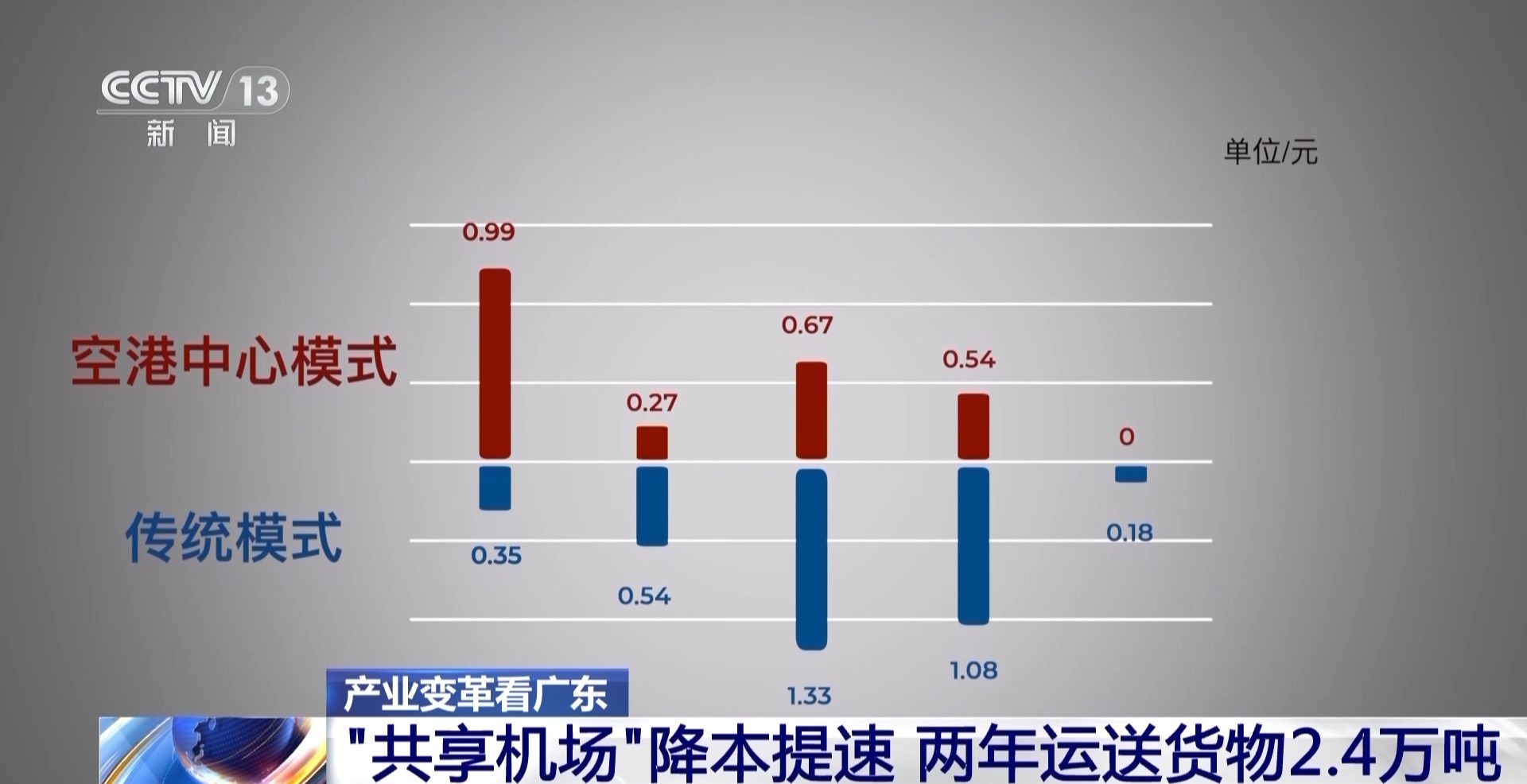

貨運代理商給記者算了一筆賬,傳統模式每千克貨物總費用3.47元,空港中心模式只需2.47元,每公斤貨物能省1塊錢,物流成本降低約30% 。

兩年的時間,“東莞-香港國際空港中心”共運輸2.4萬噸貨物,貨值達240億元,遍及48個國家。

“共用機場”旅客高效通關

體驗持續升級

貨物在大灣區跑出“加速度”,旅客們也在“共用機場”獲得更多便利。在廣東珠海,旅客如今不僅能提前辦理香港機場的值機托運,還能搭乘直達專線直通香港機場,獲得更好的通關效率和體驗。

記者來到珠海機場時,看到一批來自江西上饒的旅客飛抵。這個旅行團通過珠海機場與香港國際機場聯合打造的“經珠港飛”客運項目,落地珠海後,經港珠澳大橋前往香港國際機場,再飛往泰國曼谷。

“經珠港飛”項目最大的特點,就是在港珠澳大橋口岸完成內地海關邊檢部門的查驗後,無須辦理香港入出境手續,乘坐香港國際機場的封關巴士,就能直達機場。

珠海機場,連接超80個內地航點;香港國際機場,直達全球近200個航點。如何讓這些航線網路互相借力,成為兩家機場共同謀劃的事情。丘昌賢,10年前由香港機場管理局派駐珠海機場工作,他告訴記者,“經珠港飛”項目就是兩家機場航線網路合作的第一步。

珠港機場管理有限公司總經理 丘昌賢:從2006年的6月18日開始的,整個珠海機場的管理都是香港機場的管理範圍下。隨著港珠澳大橋的落成,我們希望可以將兩個機場,互為對方的第二機場。珠海機場可以協助香港機場對整個國內市場的覆蓋,珠海機場也可以利用香港機場,加強對國際航線的覆蓋。 “經珠港飛”客運服務就是採用了兩個機場各自的優勢。

記者在調研中發現,“共用機場”模式已在粵港澳大灣區各地持續迭代發展。記者來到廣州新機場的施工現場時,看到一片忙碌的景象,這裡現在正在修建新機場的軌道交通部分。

廣州新機場項目選址在佛山市高明區更合鎮和肇慶市高要區蛟塘鎮的交界處。為什麼廣州新機場不建在廣州?與鄰近城市“共用機場”有什麼好處?

粵港澳交通基礎設施創新聯合實驗室主任 胡遲春:粵港澳三地機場主要是分佈在東部。西部機場非常少。從土地資源角度來看,廣州市區面臨土地資源稀缺的挑戰,而佛山高明土地資源相對很充裕, “共用機場”突破傳統意義上行政區劃限制,優化大灣區的航空運輸網路,促進區域經濟一體化發展。

從規則碰撞到機場共用

灣區協同發展樣本

如果説“共用機場”打通了跨境物流和人員流動的現實障礙,那麼,它背後的制度支撐與政策突破,則是粵港澳大灣區互聯互通走向縱深的關鍵一步。“共用機場”的發展路徑,正通過機場建設、海關協同和資本紐帶展現出粵港澳三地制度機制的深度融合。

沙田海關的辦公樓裏,記者看到一份新的監管方案正在擬寫。距離空港中心1公里處,正在新建一個近300畝的智慧物流園。建成後,動植物産品、冷凍品、鮮活農産品等多個種類的貨物,都可以按照空港中心的模式,運抵香港機場,飛往全球。

黃埔海關所屬沙田海關副關長 高劍影:我們將整合運用新的技術、智慧裝備、跨境數據共用等成果,推動航空物流園的建設,打造成“數字化轉型、智慧化升級”的示範場景。

有了空港中心的運營經驗,這個智慧物流園的建設,少走了不少彎路。但當初,光是空港中心這個創新模式,從提出想法到落地,整整用了3年多的時間。

內地海關、港口,香港機場管理局等各部門反覆推敲方案細節,香港特區政府也推動立法會修訂相關法案。最終,內地海關與香港機場管理局創新性地決定:同時在空港中心設立海關監管作業場所和安檢通道,並將海關查驗環節前置到打板之前。

這種突破行政壁壘的合作模式,正在大灣區加速複製。去年底,香港機場管理局斥資約43億元人民幣,購入珠海機場35%的股權,從單一管理到重資産管理,兩家機場的合作將更加緊密。

珠港機場管理有限公司總經理 丘昌賢:香港機場剛剛落成了第三跑道的建設,但問題是香港的地理環境已經沒地方再起第四跑道了,所以珠海機場能成為香港機場的第四跑道,而香港機場也可以作為珠海機場的第二三四跑道。未來發展的方向,第一個,“經珠港飛”的貨運服務,另一方面,可以引進一些香港的航空産業到珠海,比如飛機維修、座椅維修、座椅製造。

從廣州新機場選址在佛山,到東莞空港中心推動新的智慧物流園建設,再到珠海機場與香港機場更進一步的資本合作,“共用機場”的創新正在大灣區各地同步推進,為區域協調發展提供了可複製、可推廣的樣本,為灣區經濟提供了有力的服務保障。