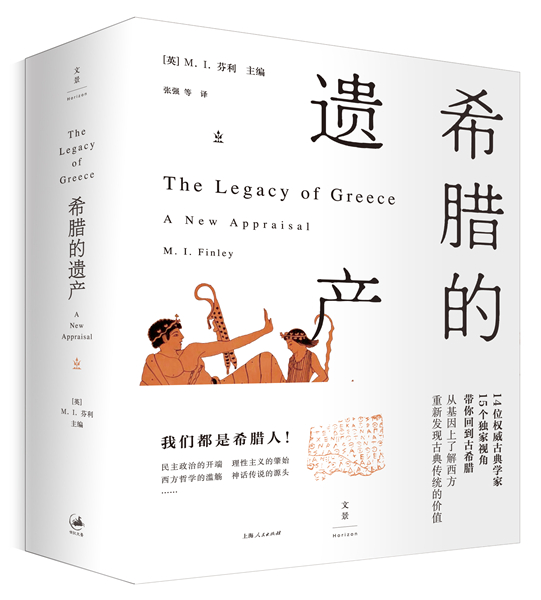

書名:《希臘的遺產》

分類:歷史 / 世界史 10.02

著者:[英] M. I. 芬利 主編

譯者:張強 等

定價:89.00

出版時間:2016.1

出版社:上海人民出版社

圖書品牌:世紀文景

書號:978-7-208-13066-1

開本:32開 150*195

字數:400千字

頁數:592

插圖:無

裝幀:精裝

【編輯推薦】

一部希臘的遺產,即是一部現代世界的誕生記;從基因上了解西方,重新發現古典傳統的價值。

M.I.芬利、莫米利亞諾、伯納德 威廉姆斯等14位世界頂尖古典學家,15個獨家視角,精彩追溯現代世界的源頭。

【內容簡介】

從荷馬的《伊利亞特》《奧德賽》到赫西俄德的《神譜》《田功農時》,從希羅多德的《歷史》、修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》到依舊響徹耳際的伯里克利“在陣亡將士葬禮上的演說”,從終究難逃命運魔掌的悲劇《被縛的普羅米修斯》《俄狄浦斯王》到蘇格拉底、柏拉圖和亞里士多德延展開來的希臘哲學,從宙斯、狄奧尼索斯的神話傳說到留存至今仍然無法超越的希臘雕塑……古希臘的一切,惠及所有人。

《希臘的遺產》收入芬利、莫米利亞諾、伯納德 威廉姆斯等14位權威古典學家的精彩文章,從政治、哲學、藝術、戲劇等15個獨家視角,深刻解析古希臘之于現代世界的偉大意義,堪稱經典之作。

【主編簡介】

M. I. 芬利(M. I. Finley,1912—1986)英國劍橋大學達爾文學院歷史學教授,西方現代古史派的領軍人物,當代西方古典學界最有影響力的史家之一。除主編《希臘的遺產》之外,還著有《古代經濟》、《古代奴隸制度和現代意識形態》、《奧德修斯的世界》等多部經典作品。

【譯者簡介】

張強

1960年生,東北師范大學世界古典文明史研究所教授,從事西方古典學與古代史研究,尤長西方古典文獻學與西方古典銘文學。譯著有《希臘的遺產》(主譯)、《建城以來史》等,並為“日知古典叢書”校訂譯作多部。

【媒體評論】

一部重要而迷人的著作,不僅對于希臘文化,而且對于希臘文化在中世紀和近代西方思想史和藝術史上的作用都作了極具價值的介紹!強烈推薦!

——全美圖書館學會《選擇》(Choice)雜志

【目錄】

目 錄

推薦序/ 郭小淩

新版譯序

譯者序

前 言

第一章 引論

第二章 政治

第三章 政治理論

第四章 荷馬與史詩

第五章 抒情詩及其他詩體

第六章 戲劇

第七章 歷史與傳記

第八章 教育與修辭

第九章 哲學

第十章 科學與數學

第十一章 神話

第十二章 希臘文化與猶太人

第十三章 希臘哲學與基督教

第十四章 建築和城市規劃

第十五章 造像藝術

第十六章 希臘的傳統

譯名對照表

【內文試讀】

第四章 荷馬與史詩

K. W. 格蘭斯登 撰 唐均 譯

普遍的觀點認為,《伊利亞特》和《奧德賽》標志著歐洲文學的濫觴。人們大概以為一種文化中留存下來的最古老著作會是些殘篇斷簡,不成體例或顯稚嫩;然而,《伊利亞特》和《奧德賽》卻是結構縝密的傑作、博大精深的長篇敘事史詩,異常生動而清楚地表現了希臘的英雄時代,在某種程度上一直被視為信史。在古典時期的希臘,人們即已普遍把這兩部巨著歸之于鐵器時代的一位天才詩人的名下,但除了其名叫荷馬之外人們對他一無所知。這兩部史詩樹立了詩歌藝術的最高典范,自古以來就是希臘文化和教育的基石。不過柏拉圖在《理想國》中卻對這兩部史詩頗有微詞,因為他覺得詩歌應杜絕“杜撰”。希臘人的確難以區分虛構和謬誤,但令柏拉圖甚感不安、也是以前就惹惱過多位道德家的,主要還不是荷馬筆下的眾英雄,因為這些英雄大體上行為理智,在緊要關頭臨危不懼;令人惹火的主要是荷馬筆下行為乖張的眾神,他們互相欺騙和爭吵,參與偷情和暴力。不過柏拉圖對荷馬名為抨擊,實為讚揚。荷馬具有最難以抗拒的影響力,因為他是最優秀的詩人;他的“杜撰”已經成為經典,並且越來越難以抗拒。而在柏拉圖的另外一篇對話錄《伊翁篇》里,歌人(職業的史詩吟誦者兼評論者)伊翁便說到,荷馬史詩是他所演繹過的作品中唯一從未令其反感的詩篇。

希臘英雄史詩的時代大致和豐碑式“荷馬史詩”文本的出現相始終。公元前8 世紀,書寫字母的發明使希臘英雄史詩的傳承—大概通過口述,約在其亡佚前—成為可能。這兩部分別有16 000 行和12 000 行的鴻篇巨制,並非像雅典娜全副武裝從宙斯的腦袋中蹦出一樣來自荷馬的頭腦,即便是荷馬的頭腦八面玲瓏。生活在希臘初史時代的荷馬是一位愛奧尼亞詩人,他的詩作依據的是長期、紛繁而又特別豐富的口述傳統,這種口述傳統可以追溯到公元前12 世紀。長久以來,史前希臘的傳說被目不識丁的遊吟詩人們根據記憶進行充滿詩意的口述,以饗同樣目不識丁的聽眾。口述史詩並不鮮見,但相比其他口述傳說,荷馬史詩無論在質還是量上都是無與倫比的。

在柏拉圖以及其後的時代,還遺存著其他吟唱英雄時代的傳統史詩。人們一直認為這些史詩較為低劣,甚至懷疑此類作品究竟能夠流傳多久。一切都已灰飛煙滅,留下的只有殘篇、概要、引述和模倣。荷馬時代以降,只有赫西俄德(這位詩人大致創作于公元前8 世紀末)篇幅較短的教諭詩和神話詩流傳下來。這些詩歌也呈現出口頭傳說的特徵,但敘事並不連貫,無法展現出一幅英雄主義的畫卷。

那些佚失的英雄史詩看來是荷馬之後三個世紀內的詩人們寫就的,他們汲取的也是同樣的素材。其中部分作品描寫了特洛伊故事中荷馬史詩所未描寫的部分。《塞浦里亞》(Cypria )可以看作是《伊利亞特》的序言,它講述了帕里斯在那場著名的天界選美中作出了偏袒阿芙洛狄忒的決斷,使落選的赫拉萌生敵意,而帕里斯則攜海倫私奔,最終引發了一場戰爭。還有一些詩歌是《伊利亞特》的後記,一直寫到阿喀琉斯之死和特洛伊淪陷,這都涉及《奧德賽》的情節。描寫特洛伊淪陷的詩篇被維吉爾用于他的《埃涅阿斯紀》卷2 中。還有一些“奧德賽”式的史詩,描寫其他英雄從特洛伊返回家鄉的旅程(nostoi),或者接續《奧德賽》,描寫了奧德賽殺死自己妻子的諸多求婚者之後的冒險。除了有關特洛伊故事的史詩之外,最負盛名的是一部關于忒拜傳說的詩篇,曾經為後來的許多作家所引用,這其中包括希臘的悲劇作家,以及羅馬的史詩作家斯塔提烏斯(此人也有一部關于阿喀琉斯的詩篇)。

這些故事中的多數,以及其他關于神靈、巨人和早期英雄們的傳說,荷馬都同樣熟悉。因此,《奧德賽》中提到的阿伽門農被殺和奧瑞斯特斯斯後來為父復仇的故事,被雅典的悲劇作家們大量運用,並在本世紀改頭換面,被馮 霍夫曼斯塔爾用在他為施特勞斯的歌劇《厄勒克特拉》(Elektra )所作的腳本中。特洛伊戰爭為諸多劇作家提供了靈感,從埃斯庫羅斯到索福克勒斯,而後是吉羅杜:吉羅杜的《特洛伊戰爭不會發生》是對歷史必然性的辛辣嘲諷。埃斯庫羅斯寫的一部有關阿喀琉斯的三部曲,想必也是以《伊利亞特》為基礎的,但這部作品現在僅存殘篇。

已經佚失的傳統史詩中似乎沒有一部可以和荷馬史詩相比,無論是篇幅還是構思的藝術性,無論是結構與主題的一致性還是質量,而質量這一點在《伊利亞特》中是特別突出的。《伊利亞特》開篇之始,阿喀琉斯拒絕交出(luein )自己的戰利品—一個女奴,以致和阿伽門農發生爭吵:其中的動機和帕里斯不願意交出海倫遙相呼應。于是,阿喀琉斯怒氣衝衝地撤出戰鬥,直到詩篇的結筆他才回來,為了給他的摯友帕特洛克羅斯報仇,他殺死了特洛伊勇士赫克托耳。阿喀琉斯隨心所欲地侮辱了赫克托耳的屍體,等到怒氣平復,方才同意把屍體交還特洛伊人,整部詩篇到此結束。通過阿喀琉斯在詩篇中的長久缺席,荷馬得以抒寫其他英雄的業績。缺席—返回—復仇的這種程式也出現在《奧德賽》中,從而形成了一種論證方式,反映了作者的傳統觀念,也就是說,荷馬史詩的情節很大程度上取決于兩個主要人物的心理活動。

荷馬史詩雖然依賴于口頭傳說,卻並沒有使用日常的口語,而是用一種高度風格化的、精致的、特殊的措辭,專用于英雄史詩的格律六步長短格,兼具格式性和靈活性,這是古典韻律學的第一個偉大成就。荷馬措辭的主要特色,同時也是所有口述詩歌的主要特色,就是包含了大量重復性的短語或套語,以兩個詞為韻律單位,或者更多(有時候是整整一句):“飛毛腿阿喀琉斯”、“人之主宰”、“死人垂首”、“淩晨啟,玫瑰指”。遊吟詩人根據這些套語建構他們的敘述,人物、情節、物體和現象反復出現,在傳統的風格下對這些套語不斷推陳出新,最終促成了口述詩歌的發展。常備的器械,比如英雄的裝備,幾乎完全建立在套語的基礎上:對帕里斯和阿伽門農裝備的描述開始時如出一轍,及至作者想描述《伊利亞特》中一件獨特的武器—阿伽門農的盾牌時,這種描述才有所改變。作者鐘情的明喻可能多次重復出現,程度有所不同,卻都是恰如其分。荷馬史詩中有三分之一的篇幅是不止一次重復出現的套語,同時這種套語又極具多樣性,特別是最常見的包括一個名詞和一個可變化的形容詞的雙詞套語。比如,作者決定在某個地方稱呼阿喀琉斯為“飛毛腿”還是“珀琉斯之子”,並不取決于理智或語境,而是取決于韻律的需要。每個套語都具有不同的韻律價值,而“正確”的套語是那個能夠嵌入有限韻律空間的套語,而詩人的任務只是在高聲吟詩的時候準備好這個套語。因此為了幫助詩人記憶,就要避免套語不必要的韻律重復,雖然有時候如此豐富的一個口述傳說也允許韻律上的互相置換;同樣可以推斷,“豐碑式的”《伊利亞特》和《奧德賽》最終以文字的形式出現時,荷馬在套語傳統方面的運用是多麼的自由而有個性。

即使在文字出現以後,口頭敘述也可能繼續存在。詩人繼續沿用傳統語言也並不說明他沒有文化。荷馬只提到一次書寫,就是在《伊利亞特》第6 卷中,泥板上銘刻的符號被當作秘密來傳送。荷馬似乎沒有把文字視為英雄時代的一部分,雖然《吉爾伽美什史詩》與《伊

利亞特》的成書年代大致相倣,其“冒險而歸的主人公將全部故事刻劃在一塊石頭上”,但是這部史詩的口述淵源可以追溯得更為久遠。這種記錄行為具有真實性,但是荷馬史詩的真實性則完全依賴于人們口耳相傳的詩歌以及遊吟傳統的可靠性。在《奧德賽》第8 卷著名的一段中,奧德賽在阿爾喀努斯王的宮廷里受到盛情款待。奧德賽在並未表明身份的情況下,邀請盲歌人德謨多科斯當晚現身,吟唱他得以攻陷特洛伊的木馬計:“因為你唱出了阿卡亞人的命運和不幸,倣佛你曾經親歷其境,或者從親歷其境的人那里聽說”—德謨多科斯已經表演了“拿手好戲”:他講述了赫淮斯托斯神用金網捕獲他妻子阿芙洛狄忒及其情人阿瑞斯,然後又表演舞蹈和雜耍—于是他又講起特洛伊的故事:“阿卡亞人揚帆遠航,將馬匹留在集市上,而特洛伊人卻不知如何是好。”這是一位多才多藝的職業歌人的描述,他享有“實話實說”之美譽,汲取的是廣博、大眾化的傳統技巧。

這一段似乎反映了荷馬本人所熟悉的戰績形式,而且在此處他所想象的戰績始于英雄時代。這意味著荷馬史詩中高度的真實性並不是忠于歷史事實的結果,而是忠于詩歌傳統的結果。荷馬史詩的可靠性依賴于延續一種已經確立的技藝。荷馬借助于藝術性而使史詩令人難以忘懷,這是一種慣例,但並不是後來的文學慣例。這種藝術性確保歌人能夠對傳說自由加工而又不至于改動太大。在《奧德賽》中,主人公以第一人稱的形式把自己的一些冒險歷程講給阿爾喀努斯王,使用的就是至今仍然很流行—特別是在電影中—的倒敘手法。但是詩篇的這部分是最不真實的,顯然是來自傳說和神話。模倣奧德賽自白的最有名的文學作品是維吉爾的《埃涅阿斯紀》,其中埃涅阿斯敘述了特洛伊淪陷以及他此後的漂泊歷程;但丁也講述他遊歷冥界,《神曲》中的詩人不僅是一個無形的遊吟歌人,而且是一個親身去體驗的主人公:他再三說“我看到了”就取自《奧德賽》第11 章。兩者都體現出作者的寫作技巧,目的是給聽眾或者讀者制造必要的懸念。

荷馬史詩中公式化的詩句和短語是如此鮮明,以至于史詩所提供的有關口述淵源的證據長久以來被忽視或誤解,令人驚訝不已。這部分是因為古代的批評家缺乏研究獨一無二的古典文本的動機和技巧。直到本世紀,米爾曼 帕里—“荷馬研究的達爾文”才將荷馬史詩與現代口述史詩相比較,從而全面解決了這些套語的韻律價值問題。重復是口傳史詩的標志,正如避免重復是書面史詩的標志一樣。但荷馬史詩精微的韻律調整,以及希臘語繁多的詞形變化,都要求遊吟詩人保持各種套語,以及相應的技巧來駕馭,這在世界文化中是絕無僅有的。

發現重復性套語的重要性,並沒有為評價荷馬史詩創造出新的標準,也未使荷馬的表述風格成為一種句法性錯誤。荷馬史詩中重復的簡單堆砌,尤其是那些習慣性的稱號如“奇恥大辱的”、“富有的”和“似神的”等,有助于建構起一個宏大而又純粹的英雄世界。我們評論詩歌,依據的是其中的內容,而不是內容的來源。荷馬的客觀風格對一個回首傳奇性的過去的詩人來說,似乎是唯一可能的立場;而這種回首絕對是印象深刻的,因為詩歌的淵源是傳統的。口述過程中留下各種內部矛盾,並不妨礙當代讀者的欣賞,這部分是因為詩歌篇幅巨大,部分也是因為我們毫不奢望《伊利亞特》讀起來像戰地記者發出的一係列報道一樣確切。荷馬史詩給人的主要印象是其內在的一致和協調,這是種種年代錯誤或自相矛盾所不能擾亂的。

荷馬的天才在于他雜學旁收,在于他創造了一個展現萬般可能的世界。這個世界的某些事物—燃燒的河流,自動的三腳架,赫淮斯托斯屋內的機器人,以及人形的眾神—這一切都預示出最誇張的科學幻想。至于其他—涅斯托耳建議如何贏得賽馬、帕特洛克羅斯和赫克托耳如何面對災難與死亡—仍然令人驚訝並有助于我們對人類本身的認識。

荷馬史詩中眾多高度風格化的角色,經過後來文學批評家的整理,千百年來又為各階級想象力豐富的作家所模倣,從而達到了無比豐富的境界。比如,戲劇性的反諷就被廣泛運用,但從未像荷馬在《伊利亞特》第22 章的一段中那樣富有成效。在該段中我們作為觀眾,得知赫克托爾即將死去,而他的妻子安德羅馬克,“由于她尚未聽到這消息”,如何準備她丈夫的溫水浴,以消除他從戰地回來的疲勞,“並未意識到他已仆倒在地,死于雅典娜之謀、阿喀琉斯之手,再也不能回來洗溫水浴”。雖然荷馬的創作早于其他流派,但他涉及的范圍是廣泛而又超前的。《伊利亞特》的最後一卷包含著許多戲劇的開端,那里自然而然地出現各種場景,其中心則是阿喀琉斯和赫克托耳的父親普里阿摩王之間的衝突,詩篇尾聲是一部悲悼赫克托耳的正式三部曲。

荷馬史詩中的明喻可能是他詩歌技巧中被模倣得最為廣泛的。阿喀琉斯的盾牌或者他同河神廝殺的壯觀場面等著名的描述性段落增強了整個敘述的豐富多彩。有很多駢辭明喻—“他像雄師般戰鬥”—這種簡潔的描述性套語常見于原始文藝作品中。但是最具荷馬特色的是無數獨立發展起來的明喻。比如,埃阿斯頑固地拒絕離開戰場,直到一切辦妥之後;荷馬將其比作一頭膲驢,趕驢的少年無法將其趕出田地,一直到它吃光所有它想吃的東西為止。其共同點可以說是頑固:埃阿斯不過像頭驢而已。

《伊利亞特》中的明喻之多,是《奧德賽》的三倍。悲劇性戰爭史詩的結構尤其需要和日常生活的思鄉情景相交織,從而使我們脫離戰場的恐怖氣氛。歌德說過,《伊利亞特》告訴我們的是,人注定了地獄般的悲劇。我們從暴力和殺戮中得到解脫,得到暫時的休息,依靠的是詩人自己非英雄主義的世界,在這個世界里,女人承受生育之苦,小孩則堆積沙丘,或是向母親撒嬌,疲憊的伐木工回家晚餐,牧人憂心忡忡地觀察著天氣,園丁澆灌著植物,男人們為地界而爭吵。特別是彌爾頓,他倣效荷馬田園式的明喻,並且遵循他的做法,將當時非英雄主義的因素引入史詩敘述之中。如他在《失樂園》第4 章中,將撒旦首先比喻為一只進入羊圈的狼,又比喻為17 世紀的一個“決意偷盜富有市民的錢財”的盜賊。

荷馬的明喻明確說明了艾里希 奧爾巴赫的觀點:“荷馬所講述的只是當時瞬間唯一的存在”。當荷馬描述一頭驢子時,我們並不擔心將它與埃阿斯比較是否合適。我們只看到了驢子、趕驢的少年以及田地。相比而言,荷馬史詩的文學模倣者則力求為他們的明喻賦予一些與主要情節相關的象徵化聯係,希望兩者能同時沉入讀者的腦海。荷馬的藝術是一以貫之的,反映著一個情節化的世界。每個事物、手勢和情節都是自為的,沒有言外之意。

荷馬史詩的世界是一個英雄的世界,一個貴族鬥士階層的世界,他們的珍物與武器是用青銅制成的。他們也有黃金,但是最吸引荷馬這位鐵器時代詩人的是青銅,並使他對英雄主義戰爭的描寫宏大無比:

熊熊大火吞噬了整個森林,

在山岡,在遠處,火焰遙遙可見,

而他們仍在遠徵,

青銅微光閃爍,直逼雲霄。

荷馬時時讓人想起他在回顧輝煌的過去,那時人們擁有豐富的物質財產、五十個房間的宮殿、龐大的父權制家族以及超人的體力。當狄奧米得斯舉起一塊石頭時,詩人說:“現在的人,即使兩個也不能舉起那塊石頭,但他一個人卻輕而易舉。”(在維吉爾《埃涅阿斯紀》的結尾,圖爾努斯不能完成這種體現英雄力量的傳統行為,可能意味著羅馬史前時期“荷馬式”篇章的終結。)年老的涅斯托耳的繪有金鴿的四腳杯(《伊利亞特》中另一件獨一無二、描寫詳細的藝術品)很難被舉起,即使是特洛伊的年輕同儕也不例外,這就意味著英雄時代已經走過巔峰走向衰落,而荷馬還引用有關較早英雄的神話,甚至有關比較著名的英雄—比如赫拉克勒斯,即羅馬的赫爾庫勒斯—的神話。在荷馬慶賀希臘英雄主義的過去的同時,有一種懷舊的情緒超越了原始史詩的慣例,也超越了所有原始故事的“從前”。近東的《吉爾伽美什》是一部原始史詩,可以追溯到更為久遠的年代,即史前歷史的黎明而非黃昏。在這部作品中,也出現了主人公具有巨大力量的慣例(吉爾伽美什“穿上重達30 舍克爾的護心鏡,自己卻感覺輕如外套”),卻並沒有絲毫懷舊情緒的痕跡,或者對逝去的、財富遍地的過去的驚奇,而這些卻彌漫于整個荷馬史詩,比如在《奧德賽》第4 卷中,特勒瑪霍斯和派西斯特拉東斯驚異于墨涅勞斯宮殿里的無數金銀珠寶,甚至和宙斯的奧林匹斯宮廷相比較。

荷馬對英雄時代的描述主要是一個詩人對過去的充滿想象的重建,其中保存了他所知的那個世界的許多細節。那個世界可能保存了邁錫尼時代的因素,即便是以傳奇和傳說的形式曲折地保存了下來,而邁錫尼文明作為青銅時代晚期的文明,擁有大量的財富和復雜的社會結構,曾經在克里特和希臘大陸繁盛一時,直到公元前8 世紀末。考古學家發現這個時代的泥板文字全部屬于官方文件,是一種音節文字而非字母文字,雖然也是希臘語,卻與荷馬所使用的語言相去甚遠。對這種文字的解讀最多也只能說明,公元前8 世紀荷馬所開創的六步格詩歌傳統,可能包含少數來自邁錫尼時代的套語。

公元前13 世紀末邁錫尼文明被摧毀,取而代之的是一個遠為貧乏和簡樸的社會,文字藝術也隨之湮滅,這個時期最大的藝術成就就是英雄史詩的口述傳統,後來保存在荷馬史詩中。

歷經4 個世紀,遊吟詩人們似乎不大可能保持著對邁錫尼時代準確無誤、不加篡改的記述。事實上,口述傳統持續時間越長就越不真實。《奧德賽》的社會政治背景似乎反映了一個更接近于荷馬本人的時代,而非學者們借助考古學得以重構的邁錫尼時代。特洛伊的確存在過,而荷馬塑造的眾英雄可能就是根據一些真實的角色所得來詩意般的想象產物,從而成為歐洲神話和傳說的根基—奧德賽,即羅馬人所稱的尤利西斯,經歷了種種變形,從睿智之士到邪惡顧問,從英雄到戴綠帽子的丈夫,從開拓者到流亡者,被維吉爾、但丁和詹姆斯 喬伊斯一路效倣;關于海倫,那些老者在特洛伊兵荒馬亂時說(見于《伊利亞特》第3 章):“沒有誰會譴責特洛伊人和阿卡亞人為了她而罹難如此,因為她的確如同絕世的女神一般令人景仰。”