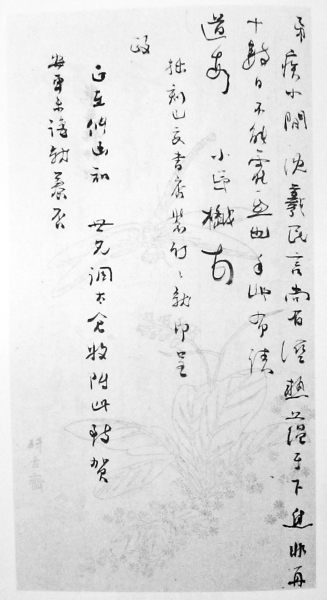

俞樾的信札

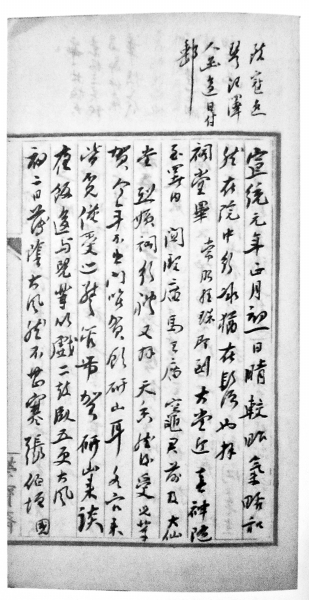

翁斌孫的日記 資料圖片

2011年,一個宏大的史料編纂構想,讓張劍、張暉、徐雁平、彭國忠四位學者激動不已。

近現代中國,有數量龐大的史料遺存,但其中的日記、書信、奏牘、筆記等文獻,大多還處于秘藏、邊緣、零散的狀態,學界尚未充分發掘利用。這導致人們面對這段距離當代不過兩百年的歷史時,常常無法真正觸及它的肌理與血脈、骨力與神韻。為何不把那些流散各地、字跡難辨的稀見文獻整理出版?無疑,這些文獻將揭示宏大敘事之外那些未被打量過的局部、日常與細節。

這個後來被定名為《中國近現代稀見史料叢刊》的構想,很快得到眾多學者的響應,繼而成為中華文學史料學學會重大規劃項目、“十二五”國家重點圖書出版規劃圖書。繼2014年第一輯10種文獻出版之後,日前第二輯13種文獻整體面世,後續數十種文獻也已進入出版程序。一個展現大變革時代個體生命脈動的史料集群,規模初具。

一個豐茂的文獻群

2013年3月,《叢刊》編纂尚未正式啟動,原擬主編之一、中國社會科學院文學所副研究員張暉耪志而歿。但他留下的一句話,讓另外三位主編更加堅定:“冷板凳總得有人要去坐。有時我覺得這是個末法時代,可是你要好好做,把東西留下來,要相信會有人看得見,即便只是非常幽暗的光。”

莫友芝的日記、俞樾的信札、張祥河的奏折、翁斌孫的日記等一係列文獻涌進學者們的視野。這些文獻的作者,有的是名臣宿儒,有的是鮮為人知的文人,但他們都或有意或無意地,通過個人的體驗記錄了近世中國的百年興衰。

“生活在清嘉慶、道光年間的潘德輿,因撰寫《養一齋詩話》而享譽文學界,加之他又是道光八年的江南解元,所以許多人以為他生活一定很愜意。透過其家書與日記,我們才知道,原來他活得是那麼艱難。即便到京師刑部侍郎鐘昌家做塾師時,也仍然困窘得令今人難以想象。”通過整理《潘德輿家書與日記(外四種)》,淮陰師范學院圖書館副館長朱德慈真切感受到嘉道年間一位布衣知識分子的生存狀態。

對潘德輿記載的每年八月赴南京夫子廟趕考的經歷,南京大學文學院教授程章燦十分感興趣,“其中不僅詳細記錄了所在的號房,還保留了大量考生的生活細節,這些血肉豐滿的史料對于科舉史的研究極具參考價值”。

《趙元成日記》原是復旦大學圖書館收藏的一部民國佚名日記,因作者不詳而未受關注。復旦大學中文係博士倪春軍發現,日記作者與近現代眾多文化名流過往甚密。幾經考索,這部兼具文學韻味和史料價值的日記,作者原來是語言學家趙元任的堂兄趙元成。

“1911年姚以價山西首義的歷史事件,姚的自述遺稿僅寥寥數語,《趙元成日記》卻從親歷者的角度對起義的發起有詳細的記述,倣佛帶領我們重新回到了起義的現場。”倪春軍說,《趙元成日記》從親歷者的角度記錄了清帝遜位、南北議和等一係列重大歷史事件,以平民的視角再現一個國家乃至一個民族的辛酸歷程。

《莫友芝日記》的出版,將促進人們對晚清最大的幕府——曾國藩幕府更加完整、細致的了解;《十五國審判監獄調查記》填補了中西法律文化交流史的空白;《1934—1935中緬邊界調查日記》記載了周光倬深入中緬邊境,揭露英軍侵略真相、維護國家主權的一段鮮為人知的歷史……人們期冀著,《叢刊》能夠與其他已經整理出版的文獻相互聯係,形成一個豐茂的文獻群,推動近現代史文獻體係的建立。

一次知難而進的挑戰

坐穩古籍整理這個冷板凳,著實不易,而《叢刊》則提出了更為嚴苛的挑戰。

“《叢刊》側重選擇未被納入電子數據庫的文獻,尤歡迎整理那些辨識困難、斷句費力或是其他具有難度和挑戰性的文獻,也歡迎整理那些確有價值但被人們的習慣思維與眼光所遮蔽的文獻,在我們看來,這些文獻都可以屬于‘稀見’。”《叢刊》主編之一、中國社會科學院文學所研究員張劍說,隨著時代與科技的進步,越來越多的珍本秘籍有了影印本或被收入古籍數據庫,但是高昂的定價、難辨的字跡、未經標點的文本,仍使其處于專業研究的小眾閱讀狀態,況且還有大量未被影印或數字化的文獻,給閱讀和利用帶來諸多不便。

即使對專業學者來說,整理這些常人難以接近的文獻,也絕非易事。“整理前人稿本、抄本,是一件費力不討好的差事。其雜亂、潦草、涂乙,都給整理者的辨識平添諸多繁難。”和《叢刊》大多數整理者一樣,努力辨識潦草、漫漶的文字,是《張祥河奏折》的整理者黑龍江大學許雋超、哈爾濱師范大學王曉輝兩位學者最費心力的環節。

作為道鹹年間大員,張祥河留下了數量可觀的文書檔案。當年具有高度機密性的奏折,與經過剪裁的《實錄》《方略》史料相比,更為翔實可靠,其權威性毋庸置疑,是珍貴的第一手資料。但是,現存的張祥河奏折,大多是當時軍機處存檔備查的“錄副奏折”,除糧價和秋收份數清單等用楷書書寫,此外皆潦草不堪,篇幅佔全書三分之二以上。“學者並不是都精通書法,或者並不諸體皆通,古人日記、書札書寫比較隨意,多用草書或行草,辨認不易。《叢刊》的整理者深知其中的困難,但鑒于影印本不便利用,仍知難而進。雖然整理稿本、抄本是一個吃力不討好的事,會犯很多錯,但其學術意義更大。”北京大學教授潘建國回憶起,早在20世紀80年代,《繆荃孫日記》就已影印出版,但學界利用得並不充分,這與未經點校整理有著很大關係。

“學術總是有一個代際的問題,需要老一輩、新一輩之間的不斷傳承。《叢刊》能夠集合一批青年學人,集中力量來做一些事情,並在此過程中不斷練習、實踐、成長。從前三輯的整理群體來看,中青年學者佔大多數。”在《叢刊》主編之一、南京大學文學院教授徐雁平看來,《叢刊》的“挑戰”對于青年學者的成長極具價值。(記者 杜羽)