忠臣逆子:一個古老的民族,不惜代價尋找出路

【聯合新聞網/文、圖節錄自聯合文學《忠臣逆子》】

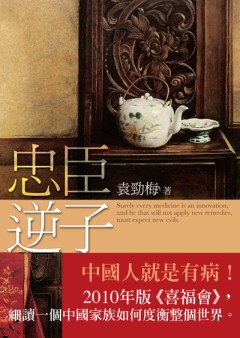

書名:忠臣逆子

作者:袁勁梅

出版社:聯合文學

出版日期:2010年07月24日

內容介紹:

一個古老的民族,不惜代價尋找出路的故事。

對也好,錯也好,重要的是他們在尋找。

戴家人在中國的歷史中活著,

走到哪也擺不脫一條長長的影子,

這個影子叫“中國文化”。

從曾爺爺的辛亥革命,

到戴家大小姐走出國門,

後一代人革前一代人的命,

都以為自己走的是條新路,

卻不知道那“革命”本身就不是什麼好果子。

新書內容搶先看:

《忠臣逆子》.引子

我的曾爺爺是前清的忠臣。我爸爸說他到死都沒有剪辮子。前清皇帝在江浙給過他一塊大大的封地,因為他打俄毛子有功。他大半輩子都在新疆的中俄邊界上過了,死後,新疆的邊民還給他做了一個衣冠塚。沒想到我爺爺卻在他和俄毛子憨戰不已的時候,暗地里娶了個大腳的塔基克斯坦女人。把那女人穿上漢裝,乘著黑夜溜回江浙去了。那個女人就是我奶奶。我奶奶一輩子不識漢字,一雙大腳東藏西藏,一直藏到解放。腳是解放了,卻帶上了一個地主的帽子。那時候,我爺爺已經給槍斃,因為他先跟著同盟會造前清的反,後就成了剝削階級國民黨,並且至死也不知罪。我爺爺臨死的時候說了一句話:“上對得起國,下對得起民。惟一對不起的是我那前清忠臣的爹爹。他死後入棺之前,我還硬給他把辮子剪了。忤逆,忤逆。”

我爺爺死了,地主的帽子得有人戴,於是我奶奶就帶上了。我奶奶戴上了地主的帽子,我爸爸就跟她劃清界線了。我爸爸跟我奶奶劃清界線的時候還沒有我。那時我爸爸正在追我媽。我媽是共產黨。我長到半大的時候,我爸爸解釋說:“當年要是不跟你奶奶劃清界線,恐怕就沒有你了。”這話兒我總是記著,一想起來,就覺得好像我和我奶奶勢不兩立。其實,我和我奶奶很親,見到她的時候,她講老故事給我聽,做糖油餅給我吃。真與我勢不兩立的倒是我媽。我媽說:“你們這代人沒救了。你們活著幹什麼呀?連信仰都沒有。看你爸爸,跟剝削家庭劃清界線,兩袖清風,勤勤懇懇地給共產黨教書,爭取了一輩子,什麼民主黨派都不入,還非要入共產黨。這叫信仰!”聽起來讓人覺得,那“信仰”就像我曾爺爺的辮子一樣珍貴。

我爸爸到死沒入成共產黨。死後,他所在轄的黨支部問我和我弟弟,要不要申請追認。因為那個支部的書記倒期貨,把一個N大學生物係的所有科研經費都挪用了,家底兒全部造光,係里窮得連給我爸爸開追悼會的錢都沒有,於是想用個“追認黨員”來安慰一下家屬。我匆匆地從美國趕回來奔喪,想也沒想就拒絕了。我說:“人都死了,追認管屁用?!”但是,過了很久之後,我反倒後悔得不行,這感覺就像我爺爺後悔在我曾爺爺死後剪了他的辮子一樣。我奶奶有一回評論過這剪辮子的事。她說:“他喜歡那個辮子,他跟那個辮子過了一輩子,你就讓他帶著走嘛。不管那辮子好不好,他這輩子都和那辮子織在一起了。你硬不讓他帶走,那不是忤逆是什麼?!”我爸爸終於死於一個“非黨員”,而我又拒絕了讓他入了黨再火化。這和我爺爺剪我曾爺爺的辮子一樣性質。忤逆。

我兒子還沒等我死,就開始叛逆。他說:“這是美國,你要逼我寫漢字,我就訴你。”他的一個同學的中國老爸爸逼兒子讀書,被兒子打了一頓。老爸爸打電話叫警察,警察一來,卻把老爸爸抓起來關了兩天。理由是虐待兒童。這樣想來,我兒子必定也是個忤逆子孫。在我死後,他不定也會剪了我的“辮子”,按著他的喜好將我葬在什麼洋教會的墓地里。如果我珍惜我的“辮子”的話,我必得早早在“辮子”上留下“勿剪”的遺囑。於是,我起了一個心,就是想研究為什麼我們家族會有這一段段忠逆演義史,搞清楚我到底想在什麼東西上留下“勿剪”的遺囑……

1.我奶奶不識漢字

Idols of the Cave take their rise in the peculiar constitution, mental or bodily, of each individual; and also in education, habit and accident.

(洞穴假像基於特定的章法,在個人精神或肉體上長生;也基於教育、習慣和偶然事件生長。)──培根

我爺爺娶我奶奶,在我們的家族中是聞名的逸事。我爺爺喜歡我奶奶據說是因為我奶奶不識漢字,從沒讀過“香九齡,能溫席”,更不知道《孝經》、《烈女傳》;跟男人親熱,亦不扭捏作態;一雙大腳跳起舞來,直踢踏得男人心蹦亂跳。我爺爺帶著我奶奶回到江浙我曾爺爺置下的大宅院里。宅院是沿著山崖修建的幾十進青磚瓦房,無數個門樓亭角,枝枝椏椏插在十幾畝終年翠綠的修竹之間,青磚綠竹簇擁著一個高高的大門樓,門樓上有一塊大紅門匾。門匾上的字我奶奶不認得。進了門樓,迎面是一壁青石,青石上刻著的紅字家訓,我奶奶也不認得。後來,我奶奶被漢化了許多,終於記住了如何說那門匾和青石上的字。她告訴我,匾上寫的是“英烈五世,忠傑同堂”。她還告訴我,青石上的家訓是:“洞察天地,唯忠、孝、仁、義、信立於其間。”並解釋說:“匾說的是:忠傑英烈,死的活的五世都擠在一個洞里。青石上寫的是:從洞里看天看地,只看到忠、孝、仁、義、信一個個兇神惡煞地站在那里。”我對我奶奶的解釋很滿意。這樣的解釋足以讓一個七八歲的小孩子懂得自己的醜惡家史。那時候正是“文化大革命”,我的共產黨員的媽媽和黨外布爾什維克的爸爸通通受這段醜惡家史的牽連坐牢挨整。反正大家都黑到了一塊兒,所以我就時不時地被送到我的地主奶奶那里。我奶奶講的傳奇家史便傳給我了。

我奶奶說:“要說老家的那些老房子是個洞,這話兒很對。那大宅院左一條曲徑,右一個月門,彎彎繞繞,就跟個山洞一樣。一大家子都擠在里面。誰也不敢往洞外看。誰都不知道新疆還有個戈壁灘,站在沙漠上看天看地,看到的可不是什麼‘忠、孝、仁、義、信’。看到的是一匹鋪天蓋地的黃布,那‘黃布’是活的,有生命。那‘黃布’起伏翻動,哪是‘忠、孝、仁、義、信’能鎮住的?”她嘆口氣,繼續說:“可惜呀,你們戴家的人除了你爺爺,誰也不信我的話。”

我奶奶想讓我相信她的話,她像我翻石頭捉蛐蛐一樣,把那大宅院里的故事翻出來講,向我證明兇神惡煞的‘忠、孝、仁、義、信’鎮不住大黃布一樣的生命翻動。

戴家的大宅院里其實並不真住著忠臣烈士。我曾爺爺長年在邊關打仗,大宅院里就“同堂”著一些拐彎抹角的親戚。我曾爺爺香火不旺,只有兩個兒子。我爺爺是長子。我叔爺爺小小年紀就被送到日本去學醫,他的品行比我爺爺有過之而無不及。家里從小給他娶了個眉清目秀的童養媳,留在“五世同堂”的大宅院里等著他回來,他卻只當沒這回事,自己跟診所里的一個女護士在上海結了婚,既不去新疆,也不回江浙。中年之後成了名,跑去給汪精衛當了禦醫,根本不管什麼“忠孝節義”,從不回鄉下老家。可憐那個童養媳,自從光屁股的時候見過丈夫一面,就日日等著沒有希望的明天。還有左一雙右一雙七姑姑八爺爺的眼睛盯著她不得失節。

我奶奶的身分比那童養媳要好得多。她回到老家不到兩年就生了三個兒子。我爸爸和我大叔叔是雙胞胎。我爺爺抱著雙胞胎,我奶奶抱著我小叔叔,端坐在大堂上照了一張照片。我爺爺對我奶奶說:“等推翻滿清皇帝,革命成功,我就回來含飴弄子。”然後,就隨著一撥革命黨革清朝皇帝的命去了。那當兒,我曾爺爺正拼了老命為清朝皇帝戍守邊疆。

我爺爺一走,我奶奶就成了大宅院里的異己分子。七姑姑八爺爺都看她不順眼。又因為她是我曾爺爺的長子正房,誰也奈她不得,只是家政大權從來由不得她插手。我奶奶對家政大權也不感興趣,樂得白日里清閒,牽著雙胞胎,抱著我小叔叔去聽戲,聽完回來,一句也說不上,第二日還照去。因為她和漢人長得不一樣,出去的次數多了,招人顯眼。七姑姑八爺爺就幾次召開家政大會,討論是繼續由著我奶奶招人顯眼,還是把她圈在家里當戴家長子正房太太。七姑姑八爺爺們討論再三,即不想讓我奶奶由著夷族的野性去招人現眼,又不想在這大宅院里添一個正房太太壓在他們頭上。最後決定由與我曾爺爺沾親最多的大姑奶奶和五爺爺出面找我奶奶談話,建議她呆在大宅院里,擔一點兒家事,這家事就是管轄那個叫艷蕓的童養媳。

大姑奶奶說:“戴家的當事人不是在外面打仗,就是在外面讀書,這大宅院就您是正房太太。雜事呢,我們都替您管了,這有關忠、孝、節、義的大事,您可得親自過問。家風、門風敗壞了可不得了呀。我們這些吃在戴家、住在戴家的親戚,如何向老太爺交代呢?”

五爺爺吞吞吐吐地說:“艷蕓說來也是個二太太,我們這些親戚也不好說什麼,您就多開導開導她,免得她守不住寂寞。”

我奶奶斷然應下了這差使,第二天果然沒去看戲,跑到艷蕓住的天井里說事去了。此後便日日都去,兩個人有說有笑。有一次,我奶奶還穿了那夷族的長裙,在艷蕓的天井里跳了段夷族舞,大腳踢得天井里的青磚亂響。那天夜里,五姑奶奶和七姑奶奶就把艷蕓天井里一樹開得正盛的梨花都打掉了。那艷蕓第二天起來,看見滿地潔白的殘朵,就躲進房里哭了一天。許多年之後,我奶奶才想明白,那梨花是衝著她打的。那時候,她已經懂得了為什麼我爺爺要去革皇帝老子的命。她說:“規矩是皇帝定的,定出這些規矩的皇帝,是該革掉他的命。”

那天傍晚,我奶奶再去看艷蕓的時候,艷蕓已經把梨花的殘朵兒掃掉了。沒花的梨樹淒慘地立著,不知所措。艷蕓和我奶奶坐在沒有花的梨樹下,看我奶奶的三個兒子在天井里兜圈兒跑。艷蕓在天井里養了幾只小雞,三個男孩兒跟著雞攆。有小風吹過,帶著黛色的山崖味兒,又夾進孩子們奶里奶氣的笑聲,小天井的淒慘氣才被趕走了許多。艷蕓對我奶奶說,她什麼都不想,就想要個孩子。我奶奶走的時候,她讓我奶奶把一個插了雞毛的竹筒放在廚房水缸後面。

後來,我奶奶替艷蕓放竹筒的次數越來越多,艷蕓的肚子也慢慢大起來。終於有一天,艷蕓告訴我奶奶她懷孩子了,但絕不說是誰的。這事本來就瞞不過七姑姑八爺爺的眼睛,很快就有人向新疆和日本報信。只是那時候皇帝已被推翻,我曾爺爺自己在邊疆也不知所措,我叔爺爺又正在追診所里的女護士,均無暇管後院的雜事。於是,七姑姑八爺爺們便自己動作起來,他們先是逼艷蕓交代姦人,後又聲討艷蕓破了家訓,定要嚴懲,再後來便是日日吵得雞犬不甯。大宅子里的每個爺們兒都成了自己娘們兒的懷疑對象。艷蕓從不出門,那姦人還不就在這大院里?!

我奶奶那會兒可是顯了次英雄本色,立在艷蕓的天井門口喝道:“皇帝都推翻了,家訓還不能改嗎?!”

一聽說要改家訓,那一宅子老小一個個戰戰兢兢,就如同天要塌下來一般。我奶奶說:“你們怕什麼?我在新疆的老家,從沒聽過這些家訓,那馬奶子葡萄還不照樣結,哈密瓜還不照樣長。你們在這一洞小天地里看這家訓如何地好,我看那沒家訓也沒啥不好。你們哪個女人沒生過孩子?就這麼容不得戴家再添一個孩子?”

艷蕓的孩子終是生下來了,只是沒人承認是戴家的,還沒斷奶,就硬讓艷蕓的妹妹抱回去養了。等那孩子長到兩三歲,艷蕓的妹妹便也時常把他抱來,夾在我奶奶的三個兒子中,在艷蕓的小天井里攆雞了。下人們也就糊里糊涂地跟著叫他“小四爹”。這是艷蕓春風滿面的時候。

“小四爹”長到五歲,艷蕓和我奶奶一起抱著“小四爹”到五爺爺那里求學。五爺爺是大宅院里的私塾先生。艷蕓和我奶奶去求五爺爺的時候,五爺爺正坐在一個高腳凳上,就著廚房的大油鍋,炸玫瑰花瓣吃。他把紅艷艷的玫瑰花瓣在黃璨璨的玉米糊里滾一遭,丟進油鍋,炸得黃里透紅,再丟進白糖里一滾,一個人吃得有滋有味。我爸爸、我大叔叔、我小叔叔等一群小孩兒,就饞巴巴地圍成一圈兒,看著他吃。他一片也不分給小孩子們,倒是指揮小孩子們給他拿碟子、端水,還說:“先生在,弟子服其勞;有肉,先生嚐。”

五爺爺聽了艷蕓和我奶奶的請求,面有難色,但還是勉強同意讓“小四爹”上了學。看見“小四爹”吸著胖乎乎的手指,對著玫瑰花瓣流口水,五爺爺居然還捻了一片帶糖霜的炸玫瑰花瓣塞到“小四爹”嘴里。

自從“小四爹”進了私塾,五爺爺家就吵翻了天。五姑奶奶先是砸了五爺爺的鼻煙壺,後又扯了五爺爺的字畫。她罵五爺爺竟敢收姦人之種來讀聖賢書,又搬來一群老小親戚,指怪五爺爺怎能讓野種和忠傑之後同堂就讀。

這事正鬧得不可開交,七姑奶奶又在廚房的水缸後面發現了艷蕓插著雞毛的傳情竹筒。那竹筒被帶到大庭廣眾之下,里面的情書亦當眾讀了。這一讀,非同小可。艷蕓又懷上了“小五爹”。