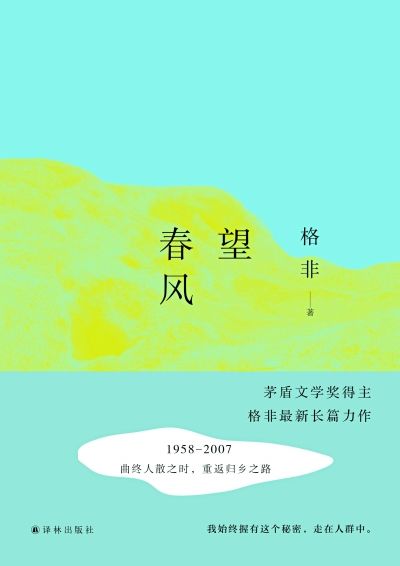

昨天,第九屆茅盾文學獎得主格非捧出了最新長篇小說《望春風》。就在幾個月前他還很緊張,常常拒絕媒體記者的採訪,說自己正跟新長篇較勁。如今,他面容輕松,毫不掩飾自己的滿足感,“我覺得我所有的作品中,《望春風》是最好的。”當然,格非也透露道,他在一部新作完成後的兩三年內,都會覺得這是其最佳作品,這個規律從未打破過。

在寫完《江南三部曲》之後,格非其實並未打算再寫鄉村,他想寫城市,寫玄幻、懸疑、推理。但事實是,這次寫作躲也躲不掉。

文學可以讓他們“回來”

《望春風》人物故事從1958年寫起,一直寫到2007年,是格非關于故鄉和鄉村題材的收官之作。該作以鄉村各種普通而又不平凡的人的故事為切入點,描寫村莊衍變的復雜過程,通過個人命運、家庭和村莊的遭際變化,描寫江南鄉村半個多世紀的歷史運動,並展現它可能的未來。

格非今年52歲,他的老家在江蘇丹徒,離鎮江市大概二十多公里。格非回憶起12年前的一幕,“我弟弟帶我去老家的時候,我發現老家沒了,只剩一片瓦礫。”細雨中,格非在家門口的廢墟上坐了兩個小時。雖然四周空無一人,他卻好像聽到鄰居在說話。“那麼多人到哪兒去了?我正是在那個時候埋下一個種子,以後有機會一定要寫這個題材。”格非相信,村莊里不會有其他人來寫,如果不寫,所有的這些人和事都將湮滅。

動筆寫《望春風》的前幾年,格非又有一次機會回老家。母親提出,她已在城里住了幾年,能否把她帶回老家。母子回鄉後,格非沒想到,村莊拆了幾年以後都荒了,蘆葦長得很高,但還能見到野兔,“我當時特別感動,當年看到的廢墟,在短短的五六年時間里,自身在恢復。”

格非說,他17歲離開家鄉,了解最多的,就是這塊土地。那個村莊里的人說話的聲音、走路的方式、表達感情的方式,還有他們的語言,沒人想去保留,但它們卻是極其重要的。在他看來,不少人早已不在,但可通過時間機器讓其重返,“這就是文學的作用,文學可以讓他們回來。”

無法忍受做作和故作高深

在這部作品中,格非作了兩方面嘗試:其一是將有性格的人物增加到15個以上,其二是將司馬遷“本紀”和“列傳”的結構方法做些“改造”,用較短篇幅來講一個較長的故事。

格非說,按照他原有的故事架構,這本小說要50萬字才能完成,但他覺得自己剛完成《江南三部曲》,不再想寫那麼長的東西了。這個時候,他突然想到司馬遷,想到了所謂的列傳體,“事實上,我把第三章寫完了,才動筆寫第一章。我發現20萬字能承受,20個人在這部書里也可以站起來。”

《望春風》最早的讀者是格非的兩位博士生。為了幫老師挑錯,他們各自至少看了四五遍。其中一位博士生看到三四遍的時候,依然能發現此前沒有發覺的暗藏線索。言此,格非免不了有些自得,“寫這個東西,要經得起讀,我所有線索都布置得相對縝密。”他認為,線索埋得淺,讀者一下子看出來,會很沒意思。

關于這一點, 格非否認了《望春風》是延續了《紅樓夢》《金瓶梅》的傳統。不過,他確實希望和很多前輩作家對話,書里有些地方是對艾略特、福克納、喬伊斯等的回應,而這些前輩作家的名單其實很長,至少有二十多位。他舉例說:“《望春風》第三章看起來就是對福克納《喧嘩與騷動》的回應。”他補充道,有修養、有水平的讀者一定會找到這些東西,“但我盡量讓其不露聲色,自然而不做作,我以前有的作品寫得有些做作。”

格非很明確地說,他僅僅希望這部作品給大家帶來一些愉快,不希望讀者在讀作品時,覺得他是在追求一種微言大義,“我無法忍受做作和故作高深。”他希望能夠跟讀者建立起一種比較自然的認同關係。

作家會越來越多寫碎片化

鄉土中國話題近些年一直為作家們所關注,作家賈平凹上個月推出的長篇小說《極花》同樣也關注了鄉村——鄉村的頹敗。他說:“我這幾年去那些山地和高原,看到好多村子沒有了人,殘垣斷壁、荒草沒膝,它們在消失。我們沒有了農村,我們失去了故鄉,中國將會發生什麼,我不知道,而現在我心里在痛。”

和賈平凹的憂傷表達不同,格非並不憂慮。作家梁鴻在談及《望春風》時說:“它看起來挺頹廢的,是在寫一種失落的生活,但卻充滿了極其昂揚的生命力。”有讀者也注意到,《望春風》的結尾甚至充滿了暖色調,這在格非作品中並不多見。對此,格非回應說,從嚴格意義上說,《望春風》不是反映農村社會現實的作品,他也無意把這部小說寫成批判性的東西,這類作品太多了,他自己都有點厭惡了。他覺得,重新理解那些平常人,才是他更看重的。

格非並不否認中國鄉村社會可能面臨終結,也正因如此,《望春風》讓讀者獲得了一個重新審視現代鄉村倫理和歷史變革的機會。不過,鄉村中國的真正終結還需要很長的時間,他熱切關注的是,這會對未來寫作者帶來很大的變化。他甚至預言說,二三十年後,諾獎獲得者愛麗絲·門羅這類作家的寫作風格,將會越來越多出現在中國。他們寫的都是碎片化生活——大家有自己的工作,各自都很忙,兒女長大了,自己衰老了,沒人跟你說話,如此等等。

“每一代作家都有他的人物,我們這一代作家剛好趕上了這種變革,而對我兒子那一代人來說可能會有一個新的世界。文學需要新的變化,這是不需要擔憂的。”格非說。