1896年,契訶夫把家里的大屋子都讓給家人住,自己蓋了一間小屋子,窩在里面寫作了《海鷗》。

1953年,中國翻譯家汝龍辭去了平明出版社編輯主任一職,回家專心做翻譯。他常在自己的小屋子里工作到深夜,燈光透過綠色的燈罩,將玻璃也染上一層瑩瑩的綠色。汝龍的兒子回憶說:“現在我一閉眼,就能想起那片柔和的碧綠燈光。”

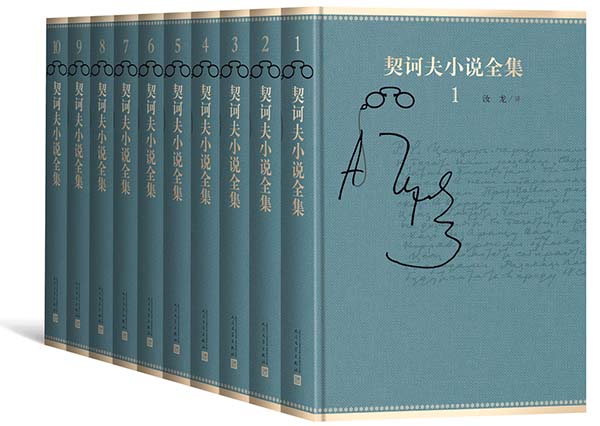

2016年是翻譯家汝龍先生的百年誕辰,《契訶夫小說全集》(汝龍譯)日前由人民文學出版社出版,收錄了契訶夫自1880年到1903年間創作的中短篇小說近五百篇,完整地反映了契訶夫各個時期的小說創作。

6月25日下午,“永遠的契訶夫,永遠的汝龍”文化沙龍在京舉行。翻譯家汝龍之子汝企和、演員濮存昕、契訶夫研究專家童道明以及中國俄羅斯文學研究會會長劉文飛參與活動並作了分享。

“永遠的契訶夫,永遠的汝龍”文化沙龍活動現場

“溫情的荒誕”和“人與人之間的隔膜”

契訶夫,十九世紀俄國批判現實主義文學大師,傑出的小說家和劇作家。 濮存昕在談到契訶夫對于中國的影響時說:“翻譯文字以來,俄羅斯的文學,前蘇聯的文學,對中國當時如饑似渴地想獲得思想的青年打開了空間,認識世界、認識歷史、認識生活、認識人本身這個空間。契訶夫也好,莎士比亞的作品也好,歐洲文學進入中國,對中國進步的影響是巨大的,是潛移默化的,是中國革命的一種人文準備。”

契訶夫(1860-1904),俄國短篇小說巨匠,與法國的莫泊桑和美國的歐·亨利並稱為“世界三大短篇小說家”。

在6月25日的活動中,觀眾提出了關于契訶夫作品中的荒誕是否與加繆等人的荒誕相同。劉文飛說:“契訶夫的荒誕與荒誕派的戲劇相比,本質的區別是他的荒誕是對生活的一種態度。我們還是把契訶夫看成現實主義作家,他雖然比陀思妥耶夫斯基晚一些,但是他對生活肯定的東西要多得多。不能說一個荒誕派的劇作家一定是不善良的,但是我想可能表現出的對生活的溫情遠不如契訶夫。他連一個反面角色都不塑造,他恐怕不願意把生活中間荒誕的東西更多地揭示和展示出來,他只想稍稍給你一點暗示。”

童道明說:“荒誕派戲劇有一個顯著的特點,就是它的戲劇衝突是新型的戲劇衝突,它表現的不是人和人的衝突,它表現的是人和環境的衝突,是這一群人跟保衛這群人的社會環境的衝突。契訶夫吸納了二十世紀末西方產生的現實主義。此外,契訶夫對象徵主義和自然主義都有較高的評價。他作品中的光明和柔情都是荒誕派所不具備的。”

愛倫堡1961年寫了一本書,里面有一句話“如果沒有契訶夫那種少有的善良,就寫不出後來他所寫出來的那些作品。”

除了充滿溫情的荒誕之外,契訶夫的另一個優長之處在于他非常擅長表現人與人之間的隔膜。童道明說:“他作品中很典型的一類就是寫:一個馬車夫,總想對他的客人說他的事,誰也不願意聽,年輕的馬車夫也不聽,實在沒有轍兒,他只好說給馬聽,一邊給馬喂草,一邊說。”他提到中國的作家里面寫這一主題寫的比較好的是魯迅。“他的《故鄉》寫出了隨著時間的流轉,人與人之間的巨大的隔膜。”

除了關注到“人與人之間的隔膜”這種大的、現代性的命題之外,契訶夫的一些簡短的、被一些教材頻繁採用的文本也深深印烙在這一代人的成長記憶中。

《契訶夫小說全集》

玻璃窗上的瑩瑩綠光

談到契訶夫,就必然要談到翻譯家汝龍。

汝龍一生翻譯了一千多萬字的作品。他對于自己的翻譯工作秉持著極為審慎的態度,他曾因為不滿意自己翻譯完的700萬字的作品,而將這龐大的工作再重新做一遍。

汝龍的兒子至今記得父親幾十年如一日伏案工作的樣子:“為了使自己不困,他常常是站著趴在箱子上翻譯。解放後條件好多了,但是他覺得還是夜里幹擾少,精力更容易集中。我家住的是獨院,每到夜深時,只有父親屋里的燈光還亮著,把透過綠色的燈罩,把玻璃窗也染成瑩瑩的綠色,現在一閉上眼睛,我還能看到那片柔和碧綠的燈光。父親的身邊沒有一個人影,他每天面對的只有堆滿書籍的桌子,環繞他的只是貼牆而立的十幾個大書櫃。”

汝龍所做的契訶夫作品的翻譯工作主要如下:

一是根據英譯本轉譯而來的《契訶夫小說選集》,二十七個分冊,包含220篇契訶夫的短篇小說。上世紀五十年代初由平明出版社陸續出版分冊,後改由新文藝出版社出齊全部二十七冊,上海譯文出版社曾于八十年代再版過這套選集。

二是以原英譯文為主體,參照俄文原文校訂和補譯的《契訶夫小說全集》,共十卷,總計收契訶夫中、短篇小說480篇。經巴金推薦,由上海譯文出版社于2000年8月出版。

三是《契訶夫文集》,共16卷,由上海譯文出版社于1980-1999年間陸續出版,包括戲劇集在內,總計六百余萬字。另外,安徽文藝出版社也曾經出過汝龍先生翻譯的多卷《契訶夫文集》。

汝龍為了心愛的翻譯事業付出了巨大的代價。汝企和回憶:“由于常年伏案,他患有嚴重的痔瘡,發病時褲子都被血染紅了,苦不堪言。這時候他仍然不休息,而是在椅子上放一個墊子繼續工作。他經常說,對待疾病就要像打仗一樣,不能退讓,你退一尺,它要進三尺,你咬牙頂住,它就退縮了。”

對于汝龍更大的考驗是在“文化大革命”開始以後。造反派貼出了批判他的大字報,說他是反動學術權威。汝家值錢的物品都被沒收。汝企和說:“1966年秋的某一天,父親呆呆坐在屋外臺階上,目光停滯,表情木然,一坐就是兩個多小時,倣佛靈魂已經離開他的身體。父親的精神幾乎崩潰了。後來他說起,當時真的認為自己一生的路都走錯了,本來以為翻譯是為社會、為人民做好事,結果卻是宣揚‘封資修’,辛勤勞動的成果成了罪證,心理的痛楚和無盡的自責是語言無法表達的。”

不過這樣的情況並沒有持續很久,各種渠道傳來的“小道消息”使汝龍逐漸認識到“文革”可能是錯誤的,而他過去的工作仍然是有價值的。

從那時起他又拿起了筆,當時他們全家人被趕到西單達智西巷六號的兩間小屋里,汝企和跟奶奶擠在一起。汝龍睡小屋里的一張小床。屋子里很擠,走動都要十分小心,才不至于碰翻東西,那種情況下,汝龍仍舊在一張很小的桌子上堅持翻譯。在這樣艱難的情況下,他完成了契訶夫全部作品的翻譯工作,並且開始翻譯陀思妥耶夫斯基的作品《罪與罰》。

“文革”後汝龍得到平反,房子問題也解決了,他們全家人搬到西便門的高層樓里。汝龍專門定做了十幾個每層能放兩排書的大書櫃,塞得滿滿的全是書。又買了兩個大寫字臺,一個用來翻譯托斯陀耶夫斯基的《罪與罰》,一個用來修改契訶夫文集。汝企和說:“當時他心情特別愉快,計劃翻譯托斯陀耶夫斯基全集。然而由于重病纏身,他未能實現這個願望。在臨終前的日子里,他最挂念的就是尚未完成的翻譯工作。”

“母親的書櫃擺滿父親的譯作,從庫普林的《亞瑪》、《生活的河流》、《侮辱》,安德烈耶夫的《七個絞決犯》、《總督夫人》,到高爾基的《我的旅伴》、《淪落的人們》、《人間》,以及近年出版的《契訶夫文集》、《契訶夫小說全集》,還有各種版本的《復活》、《契訶夫小說選》等等。每當看到這個書櫃我倣佛看到父親的面龐,倣佛聽到他的言談。”

汝企和說,父親經常說文學就是人學,是研究人的世界觀的,是描繪人世間悲歡離合的,文學翻譯不僅要耗費腦力,更要耗費感情,你要想感動讀者,你自己就要加倍地投入感情,你翻譯出來的小說才能感人肺腑。

至今再看汝龍翻譯的契訶夫作品,其洗練的語言、充沛的情感,即便是喜劇,想起他傾注在這個事業上的一生,讀來也戚然。