馮唐。 徐曉林 澎湃資料

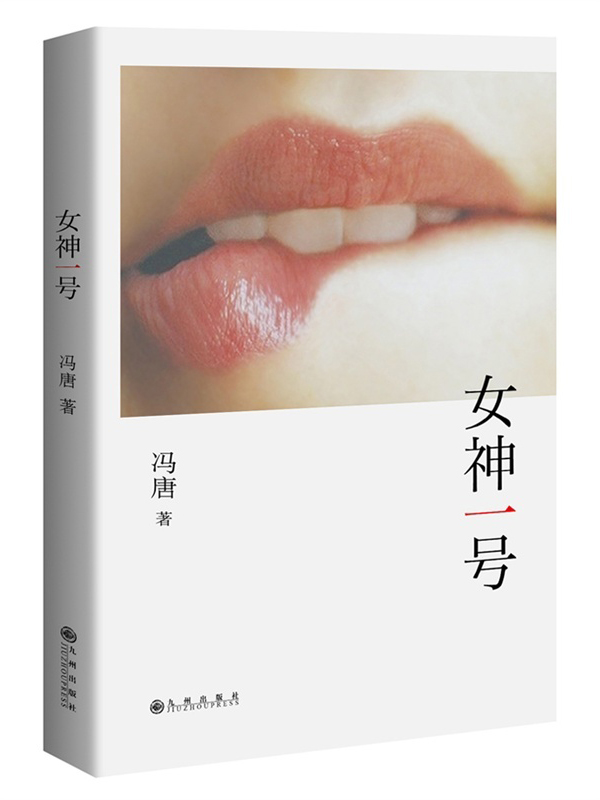

近日,馮唐帶著他的新書《女神一號》和譯作《飛鳥集》來到上海做新書發布和簽售活動,並接受了澎湃新聞(www.thepaper.cn)的專訪。上海是他此次全國巡簽的最後一站,從9月1號開始,馮唐又要投入到一份新的全職工作當中。

以前全職工作的時候,馮唐每周除去工作的八九十個小時,再除去睡眠時間,剩下的10來個小時全部用來寫作。辭職後,“除了寫作還能有點自己的生活,喝個茶,沏個咖啡,可以和過去很久沒有聯係的老朋友吃頓不用談正事的飯。”

關于寫作《女神一號》的初衷,馮唐講道:“這個社會有太多正常的看法,我這本書試圖提供看似不正常,但有好多真實性的東西。”所以,他的《女神一號》書寫的是“幹凈純粹自然美好的人性”,“其實在我的作品里一直試圖表達的,無論人性還是人體,都可以是簡單幹凈純粹美好的,只是有時候人自己把自己給弄偏了”。現在他手頭在寫一部關于美食的長篇,也會突出描寫抑鬱症患者。

隨著年歲的增長,馮唐作品的故事性也在變強,雖然他之前並不屑于寫故事。“《女神一號》的故事性比我之前的長篇都要強一些,所以早晚要拍成電影。”

談到如今流行的“暖男”以及大家吐槽的“直男癌”,馮唐說女生提到“暖男”的時候有一種實用主義的無奈,而太把男性當回事以及人太傻X了,才讓“直男癌”成了貶義詞。他覺得,“暖男”和“直男癌”這兩個詞正好在女性生活中形成兩種情緒,但都不是她們想長期生活在一起的對象。

澎湃新聞:您說《女神一號》為了“解情困”,現代人的情困在何處? 馮唐:我為什麼會想起這個所謂的“解情困”呢?這個也簡單。我發現周圍有些人,跟他/她的生活境況、身體狀況、名利、教育背景和美醜都不相關,還是會為情所困,你會發現原來一個特別聰明的人還會去私奔,還會在現代生活中想出這種事情,到底為什麼? 在現代社會中,為情所困到底是個怎樣的狀態和思路?它的起承轉合是什麼樣子的?雖然看了那麼多這方面的作品,但都是把情節或者細節弄得很簡單,而圍繞具體一個點挖得很深的,我還沒太見過,所以就有了這麼一本書。

澎湃新聞:您的小說里很多都有“愛情”這一話題的存在,同時試圖通過愛情折射人性。能談談您如何看待愛情和人性之間的關聯嗎?馮唐:愛情本來是一個人造的詞,但人們卻不能很精確地定義它。如果純從醫學的角度看,我越來越覺得人很大程度上被激素控制。如果人真的能不被這些化學品控制的話,那戒毒不應該成為問題,也無所謂上癮。 在愛情的不同階段有不同的激素控制,比如腎上腺素決定了是否一見鐘情,也就是所謂的要不要撲倒,它激發了原始的願望。還有類似一種中間時效的激素,持續一兩年,接近我們所說的愛情。兩個人在一起時都對,兩個人不在一起時都不對,有可能你在生命中某一個階段遇見一個人就會產生這樣的感情。它能夠持續一段時間,不像腎上腺素作用時間很短,所以也有統計表示談戀愛兩年結婚的幾率最大。

還有一種可能和婚姻有關的長效激素,能夠產生親密的愉悅感,不會欲仙欲死,但會讓人很舒服,相濡以沫的感覺。

我更願意把愛情當做人性的一部分來看待,並且當做男女之情的一部分,男女之間也不僅僅只有愛情。有時候這種界限不是特別清楚,就像女生看男生會有暖男和直男癌,男生看女生同樣也有鄰家小妹或知心大姐的感覺,是兩性關係的一部分。所以我覺得愛情應該放在更廣闊的視野里,它的位置才會顯得更加清楚。

澎湃新聞:“女神一號穿插了一點形而上的描述,涉及地球之外的時空,因而從廣義上而言,這也是馮唐的第一部科幻小說。”您怎麼看待這樣的評論?馮唐:我覺得挺好,我以後應該會嘗試更多的題材,比如科幻、武俠、懸疑、同人都有可能,這也算是某種嘗試吧。把一些科幻的元素加進去,其實這里面有兩個,一個是第二章里的@,理科生有時愛問一些終極問題,從無機到有機再到生命進化這一切小概率事件的總和,會產生“這背後會不會有看不到的力量在控制,有可能是一個人,也有可能是一套規律”的疑問。就像書里王大力遇到倒霉事後總會問:“為什麼倒霉的總是我?”他訴諸的對象不是自己也不是別人,有可能就是這個@。第二個科幻成分是故事最後,女神一號實際上是臺機器,現實里沒有女神,他就創造了一個。澎湃新聞:通過科學編碼來解讀愛情,和通過文學解讀愛情,兩者有何不同?您認為哪一種效果更好?馮唐:現在我們的科學進步程度不夠,這麼復雜的事情可能現在文學還要起到一定的作用。我想或許科技進步到某一天,就可以做到文學現在能做到的事情。我把文學定義成解決其他科學技術無法解決的人性問題的存在,這個應該是文學研究的主體。 可能會有這樣的一天,或許也不會,現在很多事情還很難說清。醫學發展到現在依然無法治愈感冒,而科學也無法完全解釋一棵樹為什麼長成現在的樣子。隨處都是解釋不了的事情,文學在這個角度有一點點像中醫,不能分析出其中每一步如何起效,但求整體效果。

一部好小說的整體宣泄與揭示效果是確實存在的。現在還不能完全解釋是怎樣的一套作用效果,或許有一天這個過程非常清楚了,就可以直接通過調節各項生理指標來產生各種情緒。這實際上也是女神一號最後想說的,主人公田小明已經在嘗試向那個方向努力。

一首詩,簡簡單單的白紙黑字就可以令人震撼,並不借助各種高深的科學技術,這也是非常奇妙的一件事。

澎湃新聞:如果跳出《女神一號》,您如何看待主人公對兩性之間關係的認識? 馮唐:其實我覺得田小明是一個非常軸的人,特別擰巴,他寫了一本書叫《論一切》,這在女生看來那就是純傻X,但他是一個極端的例子,其實代表了一堆人,只是沒有像他這麼極端。大家也有各自想不明白的事情,無非是他把所有的事情都列出來,可愛又可恨。我覺得這樣的男生女生在生活里多數是不太幸福的,多數是很難幸福的。多數人隨波逐流,而把田小明單獨拎出來,一方面是因為這種隨波逐流也會有一兩個怎麼也過不去的時候,那個時候,你會覺得看看這些“永遠過不去的人”對自己會有一些幫助。還有就是我們要救助的多數還是極端情況。重症患者要進ICU,普通感冒發燒則不需要太過關注。澎湃新聞:作為男士或者男性作者,您如何看待現在流行的“直男癌”和“暖男”的標簽?從中能夠看出女性怎樣的心態?馮唐:從直覺上說,一般女生說一個男生是“直男癌”的時候,往往會有兩層意思。一個就是他太把男性這件事當回兒事了,第二個心態是這個人太傻X了。這兩層意思並在一起才讓“直男癌”變成貶義。如果女生遇上特別好的男性,她會說那也OK,那倒真的挺好的。但為什麼會遇上直男癌呢,這個人達不到女性心目中男性的標準,而且差了好遠,然後這個人又覺得自己是最好的男性,所以女性就會覺得這是個二X。如果要真是要相貌有相貌,要禮貌有禮貌,要情商有情商,要智商有智商,她覺得是個挺好的男子,那是不是直男癌就無所謂了。但往往一個女的覺得這人是直男癌,肯定是他審美差,什麼都差,還覺得自己特好,心里就覺得這個人找罵。我自己是這樣看的。 而對于暖男呢,我覺得女生說“暖男”的時候有一種實用主義的無奈。就是說暖男能給女生一定的溫暖,能有一定的用途,比如說你生病的時候能看看你啊,你難受的時候可以安慰你一下,但是無奈的地方在于說“暖男”這個詞的時候缺乏興奮感。我覺得“暖男”和“直男癌”這兩個詞正好在女性生活中形成兩種情緒,但都不是她們想長期生活在一起的對象。

澎湃新聞:您為什麼會選擇翻譯《飛鳥集》? 馮唐:練筆是主要的原因。當時辭職之後去美國,覺得過去那麼忙碌,現在空下來,應該找一個合適的方式稍稍練練筆,休整一下。我過去寫作的方式用鍛煉來進行比喻就像“以賽代訓”,就是純靠寫書的過程來練筆。我大概20歲靠後,30歲出頭差不多就形成了自己的寫作風格,當寫作之路還要進行下去,我就想用翻譯來練筆。所以我選擇翻譯第一個獲得諾貝爾獎的東方人—泰戈爾的作品。 有意思的是,泰戈爾是印度人,他本身會孟加拉語,但《飛鳥集》是用英文進行寫作的,而且還受到日本俳句很大的影響,因為《飛鳥集》很大一部分是在日本寫的。然後我再用漢語翻譯過來,對我自己練語言和豐富漢語都可能有一定幫助。

第二個原因,我自己也寫詩,同時覺得翻譯是件非常難幹的事情,而且嘗試過後我更堅信這一點。我花了小三個月才翻完這8000字,原來不可能這麼慢。我想在翻譯詩的過程中摸索一下詩的本質是什麼。之前常說詩意會在翻譯之中失去,但我可能是第一個提出“詩意也可以是翻譯之中增加的”這個觀點的。其實之前的翻譯人士追求“信”,但因為翻譯的過程本身就是扭曲的,既然做不到百分之百的“信”,我想的是為什麼不能側重“雅”和“達”,在某種程度上犧牲一點真實度,試試更多的“有我之境”去翻譯會是什麼樣子。

第三。我覺得寫詩挺有意思的,就好像有個東西哽在那里,它不像做採訪或者寫雜文,給一定的時間就能出稿,而詩很難在限定的時間內寫出來。我自己的詩就是在比較集中的兩年寫出來的,一是十幾歲青春期的時候,二是四十歲之前中年危機的時候。後來詩就寫得很少了,翻譯詩也可能讓我再起興寫詩,事實上翻譯也幫我做到了這一點,我後來又在陸陸續續寫詩。

澎湃新聞:那您如何看待詩和小說的關係? 馮唐:我覺得這個問題有兩部分。一部分是內容本身,詩意是小說很重要的東西,能讓小說有魂。我覺得人也要有點詩意。小說雖然長,但有了詩意之後,可以把小說看成一首特別長的長詩。 第二個是具體的意象和行文,或是說在技術層面,詩能夠幫助小說。讀一本小說就好像走到森林里面去,忽然發現:“誒,出現一個動物!誒,出現一朵花!誒,忽然出現一條溪流!”這些形容其實是小說里面詩性語言的一部分。如果小說中能有一些意象和詩句很舒服地融進去,其實對整個小說提精氣神特別有用。

澎湃新聞:您如何看待現在網絡文學中“瑪麗蘇”這種現象?它是這個時代特定的產物嗎? 馮唐:首先我覺得要表明的是網絡是一個渠道或者媒介,就是它並不比紙媒的地位低,而是一種新生的傳播方式。當然某種新方式剛產生的時候可能沒有傳統方式的這種優雅、復雜和完善,所以至少現在說一個人是網絡作家相對來說有一點點貶義的感覺。在網絡上寫作,沒有編輯,也沒有篇幅上的限制,由于這樣一些原因,形成的文體節制性會少一些,但速度快,及時性會好一些。對于作者宣泄的功能可能多于傳統作家對人性的探索。 我想瑪麗蘇這種現象的存在一定有它的意義,對于作者來說是一種宣泄,對于讀者來說也有消解的作用,不是也挺好?但這種作品在一個時間段內的流傳可能還行,而留住的可能性會小一點。其實每個時代都有這種自己寫著是為了發泄,別人看著宣泄的文章。其實早期上海的鴛鴦蝴蝶派里的才子佳人很多人也看得很開心,再比如說我們小時候有一大堆的武俠小說,但現在真正剩下的其實不多的,當時除了金庸、古龍和梁羽生之外,還有很多類似你說的YY小說,就是主人公出生貧賤、受盡欺淩,掉進一個山洞里學了絕世武功,所以女生都喜歡他,叮了葾啷從頭打到尾,見誰滅誰。

澎湃新聞:在您看來純文學寫作或者閱讀純文學最大的意義在何處? 馮唐:接著剛才的話題講,人生里面有時候光是YY是沒有用的,並不解決問題。我之前做過一個比喻,純文學和通俗文學很大的一個差異非常像醫院和按摩院之間的差別。我是學西醫的,西醫是這樣:偶爾治愈,更多緩解,永遠安慰,不一定能治好你的病,但目的一定是治病,一定要幫你解決問題。所以去醫院的時候發現,醫院不能保證病人舒服,甚至會讓你痛。但是按摩院不一樣,會問你輕還是重,它的初衷就是讓你舒服。在按摩院,這一會兒舒服了,但過了半天該怎麼疼還是怎麼疼。 所以通俗文學不能改變習慣和三觀。我一直覺得嚴肅文學應該做到直面人性中的問題和困擾,然後試圖表達這些困擾,提示可能的解決方案,大家讀了之後覺得:“哎,這事兒還能這麼看。”至少給人們另外一個看問題的角度。比如說《洛麗塔》里的故事在很多國家很多時候就是違法的事情,但是這種心理對一些人就是存在的,如果沒有《洛麗塔》這本小說,這些人會對自己充滿了自責:“我就是一個人渣,就是一個怪物。”但是看完《洛麗塔》後,雖然自己壞,但並不孤獨,並不是一個完完全全巨大的怪物,畢竟還有類似的人,還有作家寫過這個事,我覺得至少對心理上有點緩解作用。

人是挺逗的,尤其是心理問題,一旦從正面去面對,有個舒緩,這個病就好了一小半,甚至對有些人來說好了一大半。只要哭訴、描述和宣泄出來,可能就不會自尋短見或者有特別激烈的行為。

第二個作用,我覺得文字有自身的優美,閱讀文字是一種審美的,需要一定能量的愉悅。有點像跑步鍛煉,需要一定的意志力。在跑步之前,會有掙扎的過程,會告訴自己不能坐在這里狂翻手機,應該去跑步,但一旦開始運動到運動結束,會給你內心中愉悅的補償,會覺得神清氣爽。看一本相對難的小說,背一些詩歌,看一些好的散文,也有類似的一個過程。需要一定努力才能讀進白紙黑字,但是讀進去之後就會發現文字會給自己帶來某種愉悅。

第三個我能體會到的作用,和第一個有點像,但又不完全一樣。就是說哪怕自己沒有什麼要命的毛病,但有時我看看前人寫的一些東西,會對自己有一些指導作用。那些人在那樣的境遇中怎麼看待這個世界,他們怎麼安生立命。或者是他們的境遇和我有關聯,或者是他們的年齡段和我現在的年齡段有關聯,或展現給我之後的年齡段會是什麼樣子,這些東西能起到的指導作用有時候會比簡單的心靈雞湯或是泛泛的人生格言要來得真切。這三個作用可能是你說的那種“瑪麗蘇”或者“傑克蘇”這種文學所沒有的。

澎湃新聞:在您看來,個人經歷的多樣性對于寫作的幫助如何,尤其是曾經就讀醫科的經歷?馮唐:人認識世界總是從有限到無限,從已知到未知這樣一種認知的過程。如果你的知識結構相對豐富的話,你會有更多的參比。而這種對比容易產生趣味性,並且容易揭示某種真相。《詩經》里“關關雎鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”把兩種不相關的意象放在一起卻產生了很好的效果,就是這樣一種體現。 我原來是學醫的,我可能就會很自然地把看到的現象,比如感情和行為,為其尋找背後的原因,也就是生理基礎。我希望給大家一個常人不太給的視角。