楊丹偉:兩岸社會組織 跨兩岸社會的生成機制探討

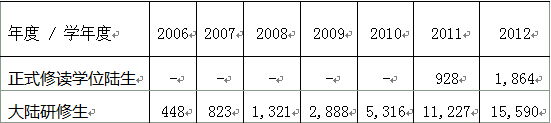

陸生與臺生群體,是決定兩岸社會交往未來的關鍵因素。大陸一直以積極開放包容的善意姿態鼓勵臺灣學子赴大陸交流學習,在臺生求學和就業等方面制定了詳細、人性化、適時的優惠政策。1978年起,大陸就開始對港澳臺招收研究生。1985年起,福建省華僑大學首先辦理單獨招生。1987年招收第一名臺灣學生。大陸高校除對港澳臺學生辦理聯合招生外,1998年,教育部批准福建廈門大學等8所高校對臺灣學生實行單獨招生。就臺生赴大陸高校求學,教育部出臺一系列優惠政策,如可適當降低分數、擇優錄取。2005年,再放寬核準臺灣學生在大陸高校求學,比照內地生標準收費;同時,為鼓勵臺生在大陸就業,放寬大陸證照考試資格,如律師、醫師、會計師等,同意開放臺生報考。2006年認可臺灣高等學校學歷。2009年以來,每年約有2000至4000名臺灣學生到大陸報考大學,報考碩士和博士的在職人士數量也呈現持續增長的趨勢]。而臺灣方面在開放兩岸教育交流中,始終以保守、封閉的心態限制大陸學生到臺灣高校就讀。1997年依“臺灣地區與大陸地區人民關係條例”規定,臺灣發佈“大陸學歷檢核及採認辦法”。但因大陸學歷採認問題,受臺灣政黨政治意識的影響,要與整體大陸政策掛鉤作通盤考慮,該辦法無法生效。開放大陸學歷採認與陸生來臺的政策,一直被視為高度政治性的議題,成為臺灣各政黨攻防的焦點。2011年臺灣終於開啟了高校招收陸生的大門。受制于臺灣當局對大陸學生的“三限六不”政策[1],陸生來臺人數始終無法大幅增加。兩岸學生的入學條件、獎學金的發放、就業等方面的規定,與兩岸關係的大局息息相關。大陸的開放與臺灣的保守形成了強烈的反差。無論如何,兩岸學生交流的浩浩大勢無人可擋。青年學生的求學、就業的權利和保障,直接受到兩岸交流政策的影響。兩岸學生相互的交往、認知、了解和溝通的經歷與記憶,伴隨著大學生的政治社會化進程,將在形塑學生的“兩岸觀”等政治理念中起到重要作用。

在臺陸生人數

資料來源:臺灣“教育部”網站

兩岸婚姻,是兩岸民眾交流進程中的自然産物,也是聯接兩岸的重要紐帶。隨著兩岸關係發展,兩岸通婚也越來越多,從早期陸女嫁老兵的“老兵婚姻”,到如今的臺女嫁大陸富商的“豪門婚姻”,兩岸婚姻在質與量都出現變化。然因兩岸政治、社會制度不同,兩岸婚姻産生的兩岸族的權利得不到應有的保障,衍生不少問題。2004年之前,臺灣方面關於大陸配偶政策的前相關法令相當嚴苛,致不少教育水準較高的陸配,難以在臺正常生活或工作;2009年,規範陸配來臺生活相關法令經過修訂,賦予陸配在臺生存權、福利權暨工作權較為合理的保障,但是依然保存著許多不公平的規定。長期被“污名化”的陸配及其權益,與臺灣社會尊重人權普世價值標準是矛盾的。“兩岸婚姻家庭是傳承中華民族根脈、傳播兩岸愛情親情、傳遞和平發展信念的重要力量,被譽為兩岸三通之外的‘第四通’。”兩岸婚姻催生的兩岸族,要維護自身權益,必然要求兩岸不同的法律法規體系的對接和兩岸當局相互承認對方的治理效能。

兩岸的觀光客,特別2008年以後的大陸游客赴臺遊,這將從根本上改變兩岸社會生態,並重組兩岸關係的深層結構。自2008年開放陸客來臺後,目前團客人次累積高達483萬餘人次,為臺灣創造高達新台幣2,433億元的旅遊收入。兩岸觀光的開放,為兩岸民眾的直接接觸提供了可能。兩岸觀光客可以親眼觀察兩岸社會的生態。大陸游客透過與臺灣民眾的自由交談,當可體會臺灣方面既有的“兩岸觀點”、了解臺灣民眾的政治生活和政治態度。兩岸的社會交流著實帶給他們相當多的感動。有人形容:“原本對臺灣的印像是問號,但到臺灣之後,現在是驚嘆號”。在直接交往與互動中,兩岸社會可以期待一些共同價值觀的萌發和成長。從這個角度看,兩岸觀光,不僅帶來了鉅額的商機,而且拉近了兩岸民眾的距離,在民眾的直接交往中形塑兩岸關係的新生態。

兩岸族的存在與成長,將充實、活絡兩岸社會交流。作為兩岸社會中最了解對方社會的群體,兩岸族的經驗、情感和態度,經由直接接觸、媒體傳播,將會對各自社會的其他民眾産生導向性的影響。不同兩岸族群體,有著不同的利益訴求,然而作為兩岸族,其共性體現在:一是兩岸族的利益與兩岸關係的穩定發展密切相關。兩岸關係和平發展,他們的利益就能夠得到保障,否則,他們的利益就會受到不公正的待遇。二是兩岸族同時接受兩岸當局的管轄。無論是臺商、學生和兩岸婚姻,兩岸族的身份、法律地位、權力與義務等相關規定的法源依據是大陸的法律法規、臺灣的法律法規和經由兩岸協商達成的協議。兩岸族正常行使自身權利維護自身利益的依據是兩岸各自的法律法規,兩岸族在對岸從事相關活動時必須接受對岸的法律法規的約束。如果兩岸政治、法律與行政體系在維護兩岸族的權利過程中發生衝突和矛盾,需由兩岸協商來達成雙方均能接受的解決方案。三是兩岸民眾的需求與意見,尤其是兩岸族的要求和行動,是推動兩岸關係發展的主導力量。從歷史經驗看來,兩岸交往中的重大進步都是基於兩岸民眾的民意要求。兩岸之間的經商、求學、婚姻和旅遊等社會交往一直綿延不絕,即使在兩岸政治關係緊張之際,依然無法阻隔兩岸民眾之間的交往。