[摘要]當我們已經習慣有問題找警察,有糾紛找法官時,在“皇權止于縣政”的時代,鄉村的社會秩序、倫理道德如何維係?“鄉紳”成為一個繞不過去的重要群體。

陶少鴻

湖南省作協名譽主席陶少鴻,進城已有幾十年,然而他的筆下寫得更多的卻是鄉村。雖然當過工人、進過大學、做過機關幹部,但他說,“無論身份如何變化,還是覺得自己是個鄉下人,因為故鄉永遠是你的精神胎盤”。

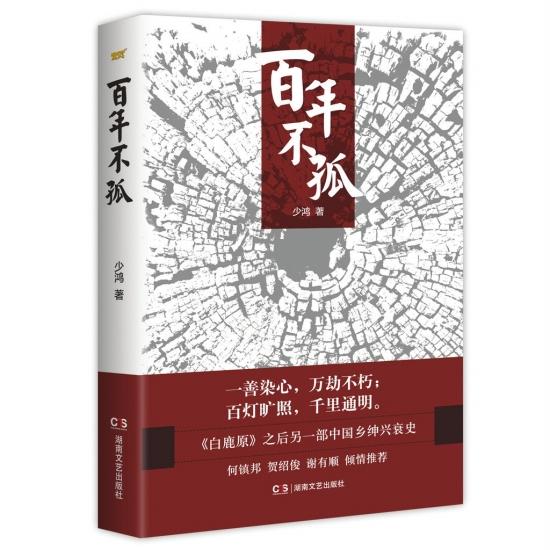

如果說他七年前寫的《大地芬芳》是關于中國農民的生存問題,那麼新作《百年不孤》探討的就是關于人的“精神歸宿”。這是一部關于中國鄉紳命運的長篇小說,跨度百年,在他看來,“鄉紳作為一個特殊群體,曾經是鄉村倫理的維護者,傳統文化的傳承者。”

然而,在當代中國文學長廊里,鄉紳的身影被遮蔽。陶少鴻想直面歷史與人性,塑造一個全面、完整、真實的鄉紳形象。

鄉紳不是官,卻是基層治理的主角

“土豪劣紳”,這是今天人們“熟悉”的“鄉紳”。

他們究竟是一群什麼樣的人?

“鄉紳”者,乃“在鄉縉紳”之謂。“縉紳”字典里的解釋指的是古代有官職或者做過官的人。由此可知,鄉紳與“官”有著密切聯係。

明清時期的鄉紳由這樣一群人組成:致仕、卸任甚至被罷免的回鄉官員,以及現任官員在家鄉的親戚子弟;府州縣學的生員、國子監的監生,以及在鄉試、會試中及第的舉人和進士。

“這兩類人雖然與現任官員不同,但前者是曾經做過官的人,後者則是將要做官的人(進士大多例外)。”山東師范大學教授徐繼存說。

他們不是官,卻是基層治理的主角。他們處在國家與鄉村社會之間,扮演著獨特的政治角色與社會角色。

《百年不孤》塑造的岑勵畬、岑國仁父子是典型的鄉紳,前者是晚清秀才,寫得一手好字,講究禮性,樂善好施。後者岑國仁曾給縣長當秘書,見不慣殺人逃了回來,算得上是回鄉的“官”。

在《百年不孤》描寫的雙龍鎮有這樣的習俗,無論是分家、不動產買賣還是鄰里糾紛,都得有中人來做評判與見證,也得由中人來調解。

中人往往由德高望重的人擔當,才讓人信服。而在雙龍鎮,最權威的中人非岑勵畬莫屬。李家兩個兒子分家,房子一大一小,兩個兒子相爭不讓,就請岑勵畬做中人調解了斷。

陶少鴻筆觸細膩,許多細節故事如同真實發生過。“實際上,岑勵畬、岑國仁父子是有原型的,是從我外公的家族故事生發而來,某些事件也的確真實發生過。”他說。

在“皇權止于縣政”的時代,“村子里沒有行政機構,沒有法官、法庭,就靠鄉紳來維護鄉村的秩序。”陶少鴻說。

撰寫《鄉土中國》的費孝通對此有專門論述:“在政府的傳統體係內,中央權力的觸覺停滯在縣里。每個縣通常是由村民在地方上組織起來的一係列村莊所組成的。地方組織有著共同的財產,管理共同的事務,如宗教儀式和澆灌。這種組織的當事人不是由所有家庭里的代表選舉出來的,而是由村莊里受尊敬的長者決定的。受尊敬的長者是那些有土地和身份的人,即那些和官方以及鎮上紳士有聯係的人。”

大多數鄉紳顧及一方聲望和名譽

鄉紳里有沒有“劣紳”?當然有。

但徐繼存認為,“盡管鄉紳賢愚優劣,固有不齊,但由于鄉紳深受儒家文化浸潤,他們大都認為自己理所當然地負有造福家鄉的使命,具有完善、維持地方和宗族組織的責任。”

《百年不孤》中,為了減少溺女嬰的惡習,主人公岑國仁索性成立了育嬰會,“凡家庭貧困的人家,生女孩就資助一旦谷養育糧”。遇到災荒年份,岑家開義倉救濟。遇到河流攔路,岑家祖輩帶頭捐資修建風雨橋。

“其實,這些事都真實發生過。”陶少鴻說。“至今,湖南安化有一座永錫橋,是安化有名的旅遊景點,就是我外公的祖父聯合一些鄉紳修建的,橋頭至今還立著功德碑,寫著他們的名字。”

“鄉紳們做善事的原動力來自于哪里?”我問他。

陶少鴻認為與文化傳承和文化環境有關。“做善事,對于他們來說,是一種好的名望,會引來村民的尊崇。”

“面子”是《百年不孤》中隱約提到的另一個原因,主人公鄉紳岑國仁開倉放糧,重建義倉,村里人嚼舌頭,“他是想要個吾之公那樣的好名聲吧。”

費正清說。“‘面子’是個社會性問題。個人的尊嚴來自行為端正,以及他所獲得的社會讚許。”

因此,鄉紳大都很注重自己的身份和行為,顧及自己的聲望和名譽,講究“面子”。

“如果鄉紳在行為上有失檢點,嚴重違反這些道理,那麼他在農民中的威望也就喪失了,鄉紳中的絕大多數都不樂意讓自己的桑梓地的農民看不起。”中國人民大學教授張鳴說。

而鄉紳的行為,反過來又可成為鄉民的表率和法則。正如江西巡撫沈葆楨所寫的《居官圭臬》所雲“大凡一方有一個鄉紳,便為那一方的表范。鄉紳家好刻薄,那一方都學得刻薄;鄉紳家好勢利,那一方都學得勢利了。若還有一個鄉紳儉樸淳篤、謙虛好禮、尊賢下士、凡事讓人,那一方中,哪個不敬重他、仰慕他。”

“一個農民從生到死,都得與紳士發生關係”

“一個農民從生到死,都得與紳士發生關係。”費孝通說。

在滿月酒、結婚酒以及喪事酒中,都得有紳士在場,“他們指揮著儀式的進行,如此才不致發生失禮和錯亂。在吃飯的時候,他們坐在首席,接受主人家的特殊款待”。

對于大字不識的農民而言,文字是具有神秘性和權威性的。

《百年不孤》中,岑國仁捧著寫廢的字紙,走到路旁的一座六邊形四層的寶塔旁,將字紙倒入其中,劃一根洋火點燃。這座塔就是字紙塔,塔身上刻著“敬惜字紙”的字樣。“這也並非杜撰,湖南許多地方都有這樣的塔。”陶少鴻說。

讀到這個細節,在《百年不孤》的新書發布會上,評論家賀紹俊說,“原來,以前的人對文化如此尊崇。”

因此,陶少鴻對“鄉紳”有一個定位,“鄉村倫理的維護者,傳統文化的傳承者。”

然而,當“數千年未有之變局”來臨,鄉紳開始陸續分化和衰微,有的棄鄉入城,有的投資辦廠,有的轉向自由職業……

當上個世紀60年代,十幾歲的陶少鴻被下放到安化農村時,他還能看到這樣的景象。夜晚,若有手藝人經過,請求留宿,“村民們會無條件接待,不要報酬,還特意打兩個荷包蛋。”村里會設置涼亭,涼亭里常駐一人,每天燒一大桶水,供來往的人飲用。過河會有義渡,免費將人渡過河。“這些都是一種制度性安排,由當地人提供一兩擔谷的報酬給涼亭燒水的村民。”

“扶助鄉民,這是‘賢者’應盡的責任”

當陶少鴻寫出《百年不孤》時,《“十三五”規劃綱要(草案)》恰巧提出了“新鄉賢文化”。

“鄉紳和鄉賢有什麼樣的共同點和區別?”

“鄉紳已然消失,鄉賢也不是鄉紳,他們的共同點是都是鄉村的優秀人物,都是鄉村精神領袖,”陶少鴻說,“不同點在于鄉賢沒有歷史附著在鄉紳身上的封建的消極因素,反而能更好地繼承和發揚傳承下來的優秀文化與道德精神,起到營造現代鄉村文化與道德倫理的作用。”

1999年,韓少功回到曾經插隊的汨羅建了一座小院子“梓園”。他掏5000元給村里修水渠。為了鄉里的基礎設施建設,向當地市委書記寫信“討”過錢;村子里為修路規劃吵吵鬧鬧,村長請“韓爹”來說了幾句話。如今,“韓爹”是八景最有“話份”的人。

2016年3月24日《人民日報》登載一篇評論《“新鄉賢”新在哪兒》比較了新鄉賢與鄉紳的區別後提出,“無論怎樣‘新’、怎麼‘變’,‘鄉賢’的責任義務沒有變。”

“一個人‘賢’與否,關鍵看他對‘不中’‘不才’之人,是‘養’還是‘棄’;照顧貧弱、扶助鄉民,這是‘賢者’應盡的責任。”

從寫小說的角度來說,寫“好”比寫“壞”更難。寫“壞”寫出一個壞處就可以,而寫“好”必須“好”得邏輯清楚,沒有破綻。

《百年不孤》中,岑勵畬、岑國仁父子是“極善”,開倉放糧救濟難民、設立育嬰堂防止溺女嬰,“當然,他們也會有搖擺和內心糾結的時刻,重要的是,他們最終選擇了善舉。”

陶少鴻說,“直面歷史與人性,塑造一個全面、完整、真實的鄉紳形象,為他們傳承下來的傳統美德點讚,是我寫這部小說的緣起與初衷。”

對話

故鄉永遠是你的精神胎盤

瀟湘晨報:您說小說契機是自己寫作的原動力與內驅力,只有它出現了,才會寫小說,才能寫小說,《百年不孤》這部小說的契機和觸發點是什麼?

陶少鴻:這部小說的主人公岑勵畬、岑國仁父子的原型就是我外公。岑國仁的兒子岑佩琪與我舅舅的經歷一模一樣,甚至後來在小說中揭發自己二叔的事也是真實的。我寫這部小說,就想寫出幾代人作為一個鄉紳,創業奮鬥、樂善好施的故事,是鄉村文化領袖的最後見證,是一部集家族、創業、精神傳承于一體的百年史。

瀟湘晨報:因為主人公的原型是自己的家人,寫作的時候,有沒有可能美化?

陶少鴻:我自己覺得沒有,我寫他們的時候,不會有意拔高,如果拔高,塑造這個人物就失敗了。原型就是提供我一個契機,給了我一個感悟。

瀟湘晨報:您曾說《大地芬芳》這部小說是您最看重的小說。那麼,現在《百年不孤》出版了,它在您心中是怎樣的位置?

陶少鴻:《大地芬芳》是寫我父輩的故事,也有一些原型。《百年不孤》寫的是母係長輩的故事。前者講述農民如何獲得土地,關于人的生存;後一部小說是關于人的精神歸宿。這兩部可以互補,看出百年來南方大地的變化。我覺得無論現在時代怎麼變,那種好的、善良的傳統文化都會傳承下來的,只有這個東西,使我們精神更加豐富。

瀟湘晨報:您在鄉村待了八年,但鄉村並不是你居住最長的地方,為什麼作品更多寫的是鄉村?

陶少鴻:精神聯係還是鄉村更牢固一些,畢竟是少年時候在鄉下待了八年,印象實在太深刻了,對我影響也是最大的。鄉村生活于我來說,最大的獲益是有了最真切的生命體驗,感受到了人與大自然最緊密的聯係。站在泥香四溢的土地上,你可以聽見萬物生長的聲音,看到四季輪回變幻的色彩,你會感到你與大自然融合在一起,你就是它的一份子;置身鄉村生活中,你必須親手種植莊稼養活自己,並因此而體悟生活之艱難,生命之堅韌。總之一切體驗都會讓你感到人生既憂傷又美好。這其中就會有審美意識自然天成,它不知不覺地滲入到你的心靈中,進而影響到你後來的生活與寫作。鄉村生活是艱苦的,卻又是詩意的,我想這就是所謂的鄉土題材吸引我的原因吧。我寫過各種題材的小說,但很大一部分是寫鄉村生活的,其緣由不光是熟悉那里的世俗人情,我想主要還是因為有種割不斷的精神聯係吧。故鄉永遠是你的精神胎盤,無論你走到何處,都有條看不見割不斷的臍帶與之相連。(文/趙穎慧)

[責任編輯:楊永青]