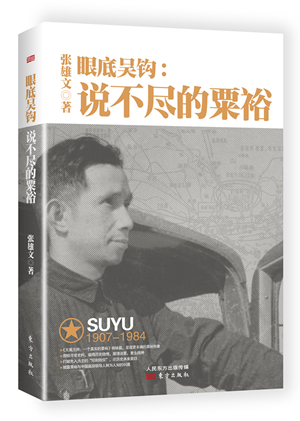

本文摘自《眼底吳鉤:說不盡的粟裕》作 者:張雄文 東方出版社2016年10月出版

1994年12月,中央軍委為蒙冤多年的粟裕公開平反,明確指出:“1958年,粟裕同志在軍委擴大會議上受到錯誤批判,並因此長期受到不公正的對待。這是歷史上的一個失誤。”

這是已長眠地下整整10年的粟裕等待了36年的最高組織結論。

他的夫人楚青激動不已,說:“此時此刻,我的心情不是語言所能表達。粟裕同志本人固然已不可能看到今天的這個結局,但他若地下有知,必定同我一樣歌頌我們偉大的黨”,“我們的黨完全能夠依靠自己的力量,糾正、克服歷史上出現過的失誤”。

隨後,中央軍委批準立項的《粟裕傳》出版,《粟裕大將的蒙冤與平反》等文章也相繼發表,披露了當年“錯誤批判”的一些具體情形。

然而,樹欲靜而風不止,多年後仍然有人堅持1958年軍委擴大會議的錯誤結論,與中央軍委的公開糾錯結論背道而馳,借《彭德懷全傳》一書的出版,繼續給九泉之下的粟裕潑污。

該書對粟裕當年被扣上的“極端資產階級個人主義者”“里通外國”等罪名,以及“一貫反領導”“向黨要權”“向國防部要權”“爭奪軍隊權限”“告洋狀”等罪狀選擇性避而不談,強調粟裕僅僅是“受批評”,原因是所謂三次“擅權”。

粟裕1958年被錯誤批判後,被撤銷總參謀長一職,降為新組建的軍事科學院副院長,被限制接觸軍隊,其“錯誤”被口頭傳達到軍隊團一級、地方地委一級,所有軍委擴大會議的發言、簡報,以及粟裕的檢討等等,均作為歷史文件存檔。

粟裕戰爭年代“常勝將軍”的形象由此被顛覆,不僅他本人長期淡出公眾視野,受到不公正對待,過去統率華東野戰軍的戰功也被淡化、轉移和磨滅,他對國家安全和軍隊建設具有獨創性的許多建議不被採納,種種不公正待遇使其身心受到極大摧殘。他的麾下猛將王必成慨嘆說:“粟總是被浪費的人才。”

相當長一段時間里,包括粟裕的一些老部下在內的人成了“驚弓之鳥”,幾乎談“粟”色變。甚至1984年2月粟裕辭世後,上海《文匯報》約請粟裕當年的老部下寫紀念文章,也被委婉拒絕。

當事人後來回憶說:“當時我並沒有想到這里有多少深意,而是簡單地想到,粟裕是共和國第一大將,功高蓋世,現在的南京軍區部隊高級指揮員絕大多數都是他的老部下,找人寫兩篇悼念文章肯定沒問題。可是事情並沒有預期的那麼順利。”

他不無納悶地說:“我們選擇了兩位華東野戰軍著名戰將、大軍區正職領導約稿,兩位首長的秘書很快就回電了,回答的口徑一樣:首長身體不好,無法寫。由于時間比較緊,我又走訪了幾位大軍區副職領導,都未能如願。”

粟裕夫人楚青曾經無比感慨:“可見當年批粟的能量及其流毒影響之大。”

《粟裕傳》說:“先在大會上批判,然後撤銷職務,並把被批判者的‘錯誤’傳達到全黨全軍,但對受批判者又不作結論,不作決定,這樣的做法開了黨內鬥爭極不正常的先例。”

粟裕本人也在1979年10月寫給中共中央的申訴報告中沉痛地說:“1958年對我的批判,雖未形成正式決定,但曾經傳達到團一級,影響及于全黨全軍。而且那些不符事實的發言、簡報,我的違心檢討等等,均已作為歷史文件存檔。20多年來,它已成為壓在我身上的沉重負擔,使我內心深為痛苦。”

但《彭德懷全傳》一書對粟裕噩夢般的遭遇僅僅輕描淡寫地說:“粟裕大將在1958年軍委擴大會上受批評,但不作組織結論。擴大會結束後,粟裕調到軍事科學院任副院長,不再擔任總參謀長。”

以區區一本出版物與明確說明“這個看法,也是中央軍事委員會的意見”的粟裕平反文章“叫板”,也就是敢與中央軍委抗衡,這在歷史上不多見。

《彭德懷全傳》從當年軍委擴大會議批判時錯誤的材料、語言乃至粟裕的違心檢討出發,譬如在軍委擴大會上批判粟裕“爭權利,跑到外國去找點根據”,以及粟裕被迫檢討“很多事情,事先不請示,事後不報告,超越了職權”等內容,認為粟裕犯了三大“錯誤”而咎由自取。

這所謂的三大“錯誤”分別是:一、自行布置準備攻佔馬祖列島;二、忽略外事紀律;三、擅自調志願軍回國。

書中多處運用“大概”“大約”“也許”“可能”等似是而非的揣測字眼,將1958年軍委擴大會議的責任全部推給粟裕以及毛澤東。

譬如:“(粟裕)或許是為了減少首長具體工作勞累,大概是于2月26日,粟用總參名義下達了……調動命令。”“粟裕在打馬祖、向蘇聯要材料越權後,又第三次涉及毛澤東的調兵權。這可能是促使毛澤東在成都會議上決定批粟裕的原因。”

那麼,事情的真相究竟如何呢?

所謂“自行布置準備攻佔馬祖列島”——實則是按照彭德懷的要求布置工作

1954年8月13日,即粟裕出任總參謀長的前兩個月,中央軍委和毛澤東提出了對福建沿海的兩個作戰任務:1956年底解放馬祖島、1957年底解放金門。

1955年初,江山、大陳、漁山、披山等浙江沿海島嶼先後解放。已從副總參謀長升任為總參謀長的粟裕認為,華東沿海軍事鬥爭的重心已轉移到福建沿海,解放馬祖、金門的任務有可能提早完成。

這一年2月底到3月初,粟裕召集各總部和海空軍負責人一起,聽取南京軍區司令員許世友等人關于視察福建的情況匯報,研究華東沿海島嶼作戰問題。

會議認為“打金門作戰規模較大,必須有較長時間的準備”,“打馬祖作戰規模較小,補給容易,戰鬥持續時間不會太長”,因而建議“以解放馬祖島為下一步軍事鬥爭目標”,爭取于1955年9月底以前完成一切作戰準備。

3月5日,粟裕將這一討論結果書面報告給主持軍委日常工作的副主席彭德懷。這一題為《關于攻打金門、馬祖的設想》的報告說:經南京軍區及總部有關領導研究認為,“打金門作戰規模較大,必須有較長時間的準備”,因此“我們意見先打馬祖,然後打金門”。

四天後的3月9日,彭德懷在報告上批示說:“同意先打馬祖。”

[責任編輯:楊永青]