一張清光緒二年制造的蔡侯紙保存至今。

周至縣九峰鄉起良村以造紙為業,世代相傳,至今還流傳保存著古老的傳統造紙工藝,多名民間老藝人不僅能向人們展示古老的蔡倫造紙工藝流程,還能原汁原味地造出純楮穰皮的優質麻紙。

冬日的一個早晨,我們來到周至起良村,車剛駛上村口的小橋,就看到人們穿著雨鞋雨褲、站在齊膝深的河水中,將手中的樹皮來回地在河里淘洗著,一問才知道,這是造紙的一道不可缺少的工序,叫淘道子。冰冷的河水已將他們的雙手凍得通紅通紅的,可他們依然做著重復的動作,彎腰、起身,衝洗著樹皮上的石灰和雜質。

走進村里,幾乎家家門前都堆放著雕刻有印紋的石板,有的已經殘缺不全,有的掩埋在土下,起良人稱之為“紙漢石”,從中還能讓人想象出當年那家家戶戶起鍋盤池造紙的盛況。來到村里唯一的蔡侯紙坊,抬頭便看見牆上挂著蔡倫的巨幅畫像,“紙坊每天開工前,匠人們都要祭拜蔡倫祖師爺。過去每到過年時,村里還會請出‘紙聖蔡倫’的牌位,通過‘跑竹馬’、‘鬥牛虎’、‘掄火球’、‘罰馬角’、接紙送紙等形式來紀念慶祝。”79歲的祿俊海向記者娓娓道來。

走進作坊里,嗬,一派的繁忙。那東邊爐火正旺,高3米的圓柱式的蒸籠突突向外衝著熱氣,盡管這般,師傅們還是在不停加著柴,把個爐火燒的通紅。“這是蒸樹皮,而要起這個蒸籠則需要三四人拉著綁著木棍的粗繩才能揭開鍋蓋”,師傅們說。

西邊池子下面站著一位漢子,正在冰涼的池水里撈紙,每當撈出一張紙,匠人們還沿用著原始的木刻銅錢計數方法,那寫的字只有匠人才能看懂。池子旁邊一個燒水小爐子引起了記者的注意,“這是主家專門為匠人們準備的,池水太泠了,匠人們撈出一張紙,雙手就要放在熱水盆里暖一暖。”起良人稱之為“紙漢鍋”。在這古老的技術中滲透著濃濃的人文情懷。

那邊咚咚的敲砸聲陣陣傳來,原來是匠人們正在砸餅子,一人在上端不停踩動著長木板,腳下還有一臺電機在轉動,隨著石頭落下正好砸在樹皮上,餅子就被砸得服服帖帖的了。“現在踩餅子已經改進了,過去因為匠人雙腳長期踩踏,不僅工作量太大,而且長時間踩踏對匠人的腳也有傷害,現在已經放棄了用腳踩的方法。”75歲劉水明脫下鞋襪,露出一雙大腳來,老人年輕時因常年踩踏,那雙大腳已經畸形。

在起良村,75歲以上的老人當中有不少脖子上長了一個拳頭大的肉疙瘩,這是起良人上山肩挑原料,然後肩挑賣紙而烙下的特殊印記。記者看到75歲的劉仰峰老人的脖子後也有一個肉疙瘩,足能說明起良人造紙的艱辛。

據了解,原先起良村全村95%的人家都造紙,但這古老的手工造紙,使用工具看似簡單,實際操作工序十分的復雜,出一張成品紙要經過36道工序,而且基本靠人力完成,需要付出超常的體力才能完成。許多年輕人嫌這活苦累,又沒有多少利潤,所以都放棄了這一傳統的手工藝。

“這要在咱這代手中把老祖先的手藝失傳了,咱對不起先人。”2008年,起良村退休教師、今年61歲的劉曉東投資8萬多元,在自家辦起了蔡倫紙坊,並于今年農歷3月16日生產出第一張蔡倫紙,現在每天已經能生產500多張,他把村上的周誠忠、祿俊海、劉升賢、郝耀明、劉水明等老藝人全部聘請為紙坊的顧問。

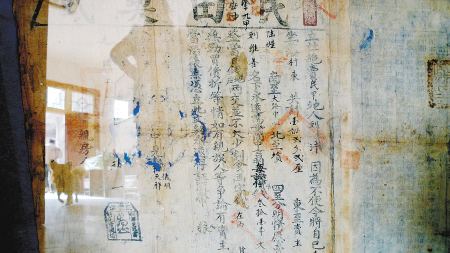

我們看到,作坊里擺放著成堆的麻紙,麻紙捏在手里光滑並富有韌性,稍作用力竟然也撕不破,微微泛黃的麻紙透露出古香古色的清韻。劉曉東告訴記者,過去起良麻紙三伏天包熟肉,3天不發霉變味兒;秦腔演員卸妝時用麻紙,皮膚不過敏;酒廠糊酒海可提高酒的品質……薄而筋道的紙質,寫字繪畫時不洇,吸墨不褪色,保存百年如初。說著,劉曉東拿出他收藏的一張200多年前的地契,“看,這就是當年咱起良村造的麻紙,紙張仍如當初。”劉曉東自豪地說。

西安市非遺保護中心王智在參觀完蔡倫紙坊後感慨道:起良村的蔡倫造紙技藝非常原始古老,堪稱古法造紙工藝和紙文化的活化石,但是如果沒有一批熱心的老藝人還在緊守著它,可能就消失了,他們完整地把原生態造紙工藝的打簾子、蒸構樹瓤、做紙漿、撈紙、曬紙等各道工序保留了下來,這也是我市非遺資源普查中的又一重大發現。

(黃亞平/文 劉珂 何昊飛/圖)

[責任編輯:董潔]