人物特寫

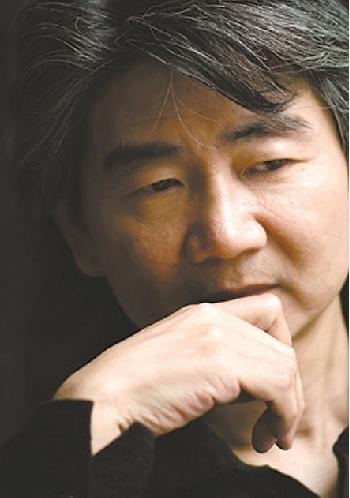

沙發對面的朱德庸從上到下一身黑,圍巾、毛衣、外套、褲子、鞋,全都是黑色。他的漫畫中七彩斑斕,而人卻只有一個顏色。“我喜歡黑色,因為黑色是一切顏色的盡頭,”山本耀司是朱德庸最喜歡的設計師,他的設計中大多數都是黑白灰,而朱德庸的衣櫃,除了黑白灰,就剩接近黑色的深藍色衣服。選擇座位,朱德庸堅持要坐在最角落的地方,而且要衝著牆角坐,他笑笑說:“因為我是懼怕人群的人,想要背對所有的事情。”

這次來京,朱德庸是為了推廣他的新書《大家都有病2:跟笨蛋一起談戀愛》,他說“學會愛,是人生另一個出口”,而這本書是他最後一次談愛,“對于愛情,我講夠了,就是希望大家談戀愛少算計、多感受。在這個復雜時代,每個人都需要做‘簡單分子’!”現年54歲的朱德庸畫作個人風格強烈,善于以獨特眼光透析世界,被傳媒譽為“唯一既能贏得文化人群尊重,又能徵服時尚人群的作家”,他自己則認為自己“是一個城市行走者,也是一個人性觀察家”。 朱德庸在新書發布會上說到,自己創作漫畫速度慢,兩年才出一本時,主持人孟非給他提建議:“我有一個好建議,你回臺灣之後,堅持在網上看《非誠勿擾》,差不多半年就可以出第三集。”而朱德庸也拿自己調侃道:“我覺得我今天之所以能夠畫漫畫,完全是因為我以前有自閉症,如果我沒有自閉症的話,可能我當時就直接做主持人了。”

朱德庸多年畫漫畫收入頗豐,前些年,他曾以6190萬元的十年版稅總收入,榮登漫畫作家富豪榜首富寶座,但他說自己從來不炒房、不買股票,不做任何投資相關的事情,“因為我知道自己不在行,我只會畫漫畫,也不願意把生命剩下的時間花在財富的累積上”。他畫漫畫堅持用手繪不用電腦畫板,多年來一直堅持自己畫,從來不請他人幫忙。朱德庸說自己只有在發郵件或掃描作品的時候才會開電腦,用完就關:“我這個人很排斥電腦,因為你一坐在電腦前,不管做什麼事情,你的靈魂就已經被它吸走了。”

他並不熱衷將自己的作品變成影視,盡管他幾乎每一部作品都被影視公司買下版權。2002年,由劉若英、陳好等出演的《粉紅女郎》和2004年由葉童和林熙蕾主演的《搖擺女郎》等電視劇都是由朱德庸的漫畫《澀女郎》係列改編。朱德庸的不少作品都被改編成影視作品,近來也有不少電影簽約,他對自己的作品被改編的態度卻是“不排斥,也不喜歡,他說:“為什麼一頭牛要扒兩次皮?會授權給他們,但我絕對不會參與”。他堅持不將自己的作品改編成動畫片,原因是動畫片需要團隊制作,那樣勢必會違背他的創作,不能100%地表達他的意願,而且“大陸現在還不具有生產很好的動畫電影的能力,我也會擔心,一旦嘗試失敗,就會把後面很多人的路擋了”。朱德庸說自己討厭使命感,因為那會讓人變得愚蠢,但自己卻背負著一個使命感,就是“希望把華人漫畫的地位往上拉”。

但朱德庸並不是食人間煙火,他替自己辯駁:“好多人都不相信我會逛菜市場,但我超會買菜,菜場的人都跟我很熟,賣豬肉的大媽一邊揮舞著刀剁肉一邊跟我打招呼說,你最近出新書了沒?”朱德庸喜歡休閒的生活,他和妻子養了兩只貓,“一只有癲癇一只有自閉症”,兩人在早前幾年,不時來京時,就住在南鑼鼓巷的院子里。但自從南鑼鼓巷被開發成商業街後,他們搬了出來,因為“完全變樣了”。

人物專訪

整個時代被商業化蒙蔽

記者:新書中討論了都市男女的愛情,在書里你的不少漫畫中,都對當下的愛情和婚姻進行了諷刺,您怎麼看這個?

朱德庸:愛情也是一樣,愛情也被精算了,會想說我談這個戀愛到底劃得來劃不來,就像算投資報酬率一樣,我跟這個人談戀愛前就要計較,你現有的條件怎麼樣,你的前途怎麼樣。最可悲的就是人連最珍貴的愛情都開始被商業的觀念取代。亞洲之前已經被貧窮毀壞了一次,現在還要被富裕再毀壞一次。26歲的時候我畫《雙響炮》,那里面就是嘲諷人的婚姻,那個時候就已經發現了一些問題,現在畫了二十幾年了,到這一部愛情和婚姻的狀況,其實並沒有變好,反而變本加厲了。

記者:您是否反感現代都市生活方式?

朱德庸:是讓人感到非常非常不舒服,你所看到的所有店鋪,都能感覺到是在說,我要賣東西給你,要掏你的錢包。這個世界編得太復雜了,其實可以很簡單的。但是他們弄得很復雜以後才會有利可圖,你感受到的一切都是商業化,自己如果沒有自制力的話,無形中就變成他們的奴隸了。這是一個精算的時代,每個人都在算計我要怎麼樣才能得到利益,我們教育的方式也是這樣的,全部都是工具論,帶著一種貪婪的謀生論,這個時代人們做出很多瘋狂的事情,違背人的本能和本性的事情,整個時代都被商業化所蒙蔽了。

記者:您本人確實不做任何除了畫漫畫之外的事業?

朱德庸:我可能是2008年金融風暴中,在我那群朋友里面唯一一個一點損失都沒有的。之前有朋友跟我說,你怎麼那麼笨吶,還在那邊辛辛苦苦地畫圖,你不投資一下,真的很可惜。我跟她們說,這種錢我不賺。再加上時間和精力都那麼有限,人在小的時候很難為自己活,那個時候自主性不夠,進入社會以後自主性也不夠,你要去謀生,那麼你還剩下多少自己的時間?現在我們都只算計財富,但沒有人算一算你還剩下多少留給自己的時間。

患愛情病都因太精明

記者:您在書中列舉了當今都市男女所患有的各種愛情病,這些病能治嗎?

朱德庸:我是覺得人會有病,不是因為人太笨了,而是人都太精明了。過多的情緒、過少的感覺,過大的物質需求、過小的精神領域,這些造成了我們這個時代的復雜。而一個習慣復雜的社會,會漸漸忘記了自己簡單的夢、簡單的生活方式和簡單的愛情。我說要讓大家做一個簡單分子,有人就會說,那你不是在騙我嗎,那樣我就貧窮了,就掙不到錢了。其實這是錯誤的。人如果心境變單純,才能夠拿到自己想要的東西。愛情也是這樣。

記者:那愛情病怎麼治?

朱德庸:怎樣找到愛情,就是用本能。本能就像是狗的嗅覺一樣,兩只狗碰到一起,很快聞一聞就知道是會玩在一起,還是會打成一團。我們在這個過度商業化的世界里,人的本能迷失了。誰讓你會在最難過的時候想跟他(她)講話,誰讓你講七八個小時的話都不會厭煩,那個就是本能。如果人能夠恢復到本能的話,很多事情都很好解決。當然並不是說靠著本能找到的愛情就會一生一世,人生本來就是很漫長的,有非常非常多的波折。

記者:臺灣和大陸相比,整體來說二者的年輕人心態上、包括對待愛情和生活上,有什麼相同和不同?

朱德庸:其實我反而覺得沒有什麼不同。在臺灣,只要是名媛嫁給小開,所有的人都會抱著羨慕的眼光,就希望自己有一天也會麻雀變鳳凰。所以臺灣也是一樣的,臺灣所有的教育也都是工具論。臺灣也有很多大齡的“剩女”跟我講,她們為什麼碰不到另外一半,到底是哪里出了問題。大陸現在的狀況好像也是這樣。這又是一個很大的話題了。

我的成功源于單純

記者:你平時的創作狀態是什麼?

朱德庸:以我自己來講,我從小喜歡畫畫,小時候功課不好。在那個時代,我是個很慘的小孩。但我想要一直堅持畫下去,當然也有一些個命運的部分,但是最重要的一點是我畫畫很快樂。那就是一個很單純的心態,我並沒有逼自己去做別的事情,也沒有想過畫畫會很有名,會可以掙錢,只是單純地去做自己開心的事情。一路我也碰到很多波折。最開始畫《雙響炮》的時候根本沒想過會火。我喜歡去街上散步,我不擅長和人打交道,但是散步的時候會遇到許多陌生人,我會觀察他們,時間長了就知道了。我是生活的旁觀者。

記者:聽說你一直是自己慢慢畫,也沒有團隊?

朱德庸:現在有些人看到我可能會說,哇你好成功啊,但其實都是源于很單純的心態,我中間只要有任何一點之外的想法,我今天就不會是這個樣子。但我這個想法的人生活在這個世界,其實是很辛苦的。這幾十年來不請助手也不弄團隊,從零開始就自己在那里慢慢想,想出來從打鉛筆稿,到上墨線,到涂顏色,全部是我自己來做,包括發稿都自己來。我把自己的工作當作手藝一樣,我希望把華人漫畫的地位往上拉一拉。 本報記者 陳夢溪 J226

[責任編輯:楊永青]