原標題:她曾生活在夢幻大陸上

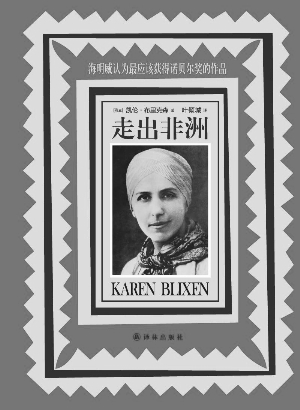

《走出非洲》

[丹麥]凱倫·布里克森 著

葉傾城 譯

譯林出版社 2014年6月

這部自傳小說,描繪了作者1914年至1931年間在非洲經營咖啡農場的生活故事,根據本書改編的同名電影1986年獲得奧斯卡金像獎。作者以優美、緩慢而又憂傷的散文式語言講述了她一生中最豐富和最美麗的回憶,在非洲那片土地上她傾注了太多的感情,而對于最終遠離非洲的悲傷,她久久未能平復。

雲端的非洲

我從前在非洲有個農場,就在恩貢山腳下。農場海拔一千八百米,在它北向一百六十公里處,赤道橫穿高原。白日里,你會覺得身在極高處,太陽觸手可及。拂曉與薄暮卻閒適清澈。夜間很冷。

它的地理位置以及海拔,共同繪制出一幅世界上獨一無二的畫卷。那里並不肥沃,也不華麗;這是被海拔一千八百米凈化過的非洲,是這片大地樸質且微妙的精華所在。色調總是幹枯灼黑,像烈火燒制過的陶器上的釉彩。樹葉都輕盈細致,樹木的構造也不像歐洲樹木,會生成拱門狀或圓頂形,而是矮矮地貼著地面。那些孤零零矗立著的參天大樹,像棕櫚樹,或者滿載的船,風帆早已卷起,周身籠罩著史詩般的浪漫氣息。樹林的盡頭形狀飄忽不定,倣佛全世界都在輕輕搖晃。一望無盡的草原上,叢生著歪歪倒倒的荊棘樹,全是老樹枯藤,光禿禿的。草葉聞起來像百里香和沼澤桃金娘,有些地方,氣味馥鬱得幾乎衝鼻子。無論平原上的萬千花朵,抑或原始森林里的藤蔓和攀緣植物,都和低地植物一般小巧——只在漫長雨季開始的時候,大朵的、芬芳四溢的百合花會瞬間綻放。一望無際,一切你眼中所見,都生而莊嚴自由,有著難以想象的尊貴意味。

一旦生活于此,你感受最深的,一定是這里的空氣。每一次回首非洲高原的旅居歲月,那種似乎生活在雲端的感覺,會深深震撼你。天色是淡薄的湖藍或紫,雲朵澎湃,既厚重又輕若無物,雲頭高高揚起,倣佛即將揚帆遠走。天色的蔚藍里,蘊藏著勃勃的生機力量,為不遠處的群山樹林染上一抹新鮮的明藍。正午時分,地面上的空氣躁動起來,倣佛燃燒的焰影;它閃爍著,搖曳著,流光如大河奔騰,它映照一切,使萬事萬物都形影相對,締造出壯觀的海市蜃樓、仙世魔境。

在高海拔的空氣下,你呼吸順暢,臟腑間既輕盈又躊躇滿志。每一個高原上的黎明既起,你都會想:我來了,來到了屬于我的地方。

收割咖啡果

咖啡園里有幾幅圖景美不勝收。雨季初來,盛放的花朵閃著微光,在迷霧及蒙蒙細雨中,宛如粉筆繪出的雲朵,籠罩在二百四十公頃咖啡園的上方。咖啡花有一種淡淡的、略帶苦澀的芬芳,像黑刺李花。當大地被成熟的咖啡果染紅,所有的婦女和所有的孩子——當地人稱為“圖圖”的——都傾巢出動,和男人們一道收割咖啡果。隨後,大大小小的牛車,全部整裝待發,把咖啡豆運送到河邊的工廠。我們的機器狀態向來不穩定,從來沒法確定會發生什麼,但這工廠是我們自行設計籌建的,難免敝帚自珍。巨大的咖啡烘幹機轉呀轉呀,在它的鐵胃里,咖啡豆互相摩擦,聲音像海浪正在衝刷海岸。有幾次,咖啡烘幹準備出爐的時分正是子夜前後。那真是驚艷的一刻,高大幽暗的廠房里,挂滿防風燈,處處結著蜘蛛網,遍地咖啡豆的外皮。在燈光下,一張張閃耀著興奮的黑色臉孔,圍在烘幹機周圍;你會感覺到,整座工廠,在這不尋常的非洲之夜,宛如阿比西尼亞人耳垂上一顆璀璨的寶石。隨後,咖啡豆被脫殼、分級、手工分揀,裝入麻袋打包完畢後,用縫馬鞍用的粗針大線將麻袋封口。

黎明將至,夜色還昏蒙,我躺在床上,聽見大車的聲音。十二袋咖啡竟重一噸,十六頭牛拉一輛車,每輛車上,裝滿咖啡的麻袋壘得高高的。它們上路了,去往位于遠方工礦山區的內羅畢火車站。一片叫喊吵嚷的聲音,車夫們跟在牛車兩側跑。我很高興這一條路基本都是下坡,只有一處上坡,因為農場比內羅畢城地勢高三百米。傍晚前後,我走出門來迎接返程的隊伍,空空的大車前方,牛累得低垂著頭,一個疲憊不堪的小孩領著它們;倦透了的車夫,手里的鞭子無力地拖曳在道路上的揚塵間。現在我們已經盡我們所能了。咖啡一兩天後就要揚帆出海,我們只能祈禱在倫敦拍賣市場上能交個好運氣。

結交原住民

與原住民結交並不容易。他們聽力敏銳,天性敏感,一旦被嚇著,便在一秒鐘之內縮回自己的小世界,正如野生動物以迅雷不及掩耳之勢從你身邊消失——轉眼間逃之夭夭。

想從他們那里得到明確答復,是不可能的事,除非已經和他們混得很熟。直截了當的問題,比如他有多少頭牛,他總應對得躲躲閃閃:“跟我昨天告訴你的一樣多。”這樣的答法,很傷歐洲人的感情;就像這樣的問法,傷了原住民的感情一樣。如果我們對他們施壓,或者窮追不舍,要求他們對自己的所作所為給出一個解釋,他們就盡可能地回避敷衍。一旦我們幹擾到原住民的存在,他們的表現就像螞蟻一樣——當有人把棍棒捅進蟻冢丘,螞蟻大軍會發揮出難以想象的頑強和堅毅,無聲無息地,迅速清除被損毀的部分。

我永遠不會真正懂得他們,理解他們,他們卻把我看得透透的。我還在猶豫不決,不曾下定決心,他們早已知道我最終的決定。一度,我在吉爾—吉爾有個小農場,在那里住的是帳篷。我經常在恩貢和吉爾—吉爾之間乘火車來回。我在吉爾—吉爾的時候,一旦下雨,就得倉促回家。返程站是吉庫尤站,離農場還有十六公里,我下車時,總發現一個仆人已經等在那兒,還帶著一頭騾子供我騎乘。當我問他們,怎麼會知道我回家了,他們會看向遠方,表情很不自在,像被嚇著了又像覺得無聊。假設一個聾人堅持要我們給他解釋何謂旋律,估計我們也是一樣滿臉尷尬。

當原住民漸漸習慣了突如其來的喧嘩和行動,萌生安全感之後,他們會對我們說很多,坦率程度遠勝歐洲人之間。他們不可信賴,但十分真誠。一個好名聲——或稱威望,對原住民世界來說至關重要。

大體而言,農場生活非常孤獨,夜晚靜滯,只聽見鐘擺的滴滴答答,倣佛你的生命也隨之一點一滴流逝,而每時每刻,我都能意識到原住民生命中那令一切黯然失色的靜默,與我自己的靜默在不同的軌道上並行。兩種沉寂,彼此呼應。

原住民就是有血有肉的、活生生的非洲。

在非洲的野外狩獵

遠徵狩獵期間,我見過一群野牛,共有一百二十九頭。在銅紅色的天穹下,自黎明的薄霧間,一頭接一頭走出來,像一群黝黑、魁梧、鋼鐵鑄就的巨獸,碩大的角在它們頭上水平搖動著,它們好像不是一步步走近我,而是在我眼前被剎那間練就,一完工就落地成型。

我也見過一群大象,穿行在密密的原始森林,陽光從藤蔓的縫隙間點點滴滴射下來。大象們從容邁步,倣佛與世界盡頭有個約會。世界盡頭一定漫無邊際,如同一幅非常古老、極其珍貴的波斯地毯的邊緣,綠、黃、黑棕色彼此交織。我也曾一次又一次,屏息注視著長頸鹿們成群結隊穿過草原,它們的趣致、獨特及植物一般的沉靜,讓人恍然不覺是一群動物,而倣佛是一種罕見的花卉,抽著長長的花柄,花瓣碩大無朋,還灑滿斑點,這花之家族正緩緩向前。

清晨,有兩頭犀牛在閒蕩,而我悄悄跟在它們身後,看它們在黎明的冷空氣里,又打噴嚏又擤鼻子——如此寒意逼人,鼻子覺得不舒服吧?看上去,它們像兩塊在山谷間滾動的巨石,棱角分明,且自得其樂。

還有一次,我邂逅了一頭雄獅,正是日出之前,殘月當空,它剛完成殺戮,穿過灰色曠野回家去,暗黑的身影投在閃著銀輝的草尖上,被血染紅的臉一直紅到耳根。也有一次,我遇到的獅子正在獅子家族的前呼後擁下,心滿意足地午後小憩。在這片非洲獅的樂園里,金合歡樹展開寬寬的枝葉,獅子就睡在它泉水般清涼柔和的樹蔭下。

不管農場生涯多麼沉悶,回想起這所有,都讓人歡欣雀躍。大型動物都還在那兒呢,在屬于它們自己的世界里;只要我想,隨時可以去探訪它們。它們近在咫尺,像生活中的一道光,給農場帶來了鮮活熱鬧。法拉赫以及曾隨我打過獵的原住民傭人們,都日夜盼望著遠徵狩獵。

在野外,我學會了絕對不要突然有動作。跟你打交道的這些生物,是害羞且警覺的,天生就想避開人類,雖然你非常不希望它們如此。開化了的人類已經失去靜默的本能,必須學會安靜,才能被荒原接納。獵人,尤其是手持照相機的那一種,要學會的第一課就是緩慢移動的藝術,絕不能輕舉妄動。獵人不可以自行其是,必須順依荒原的規則,包括風、顏色以及味道,彼此步調也得保持一致。有時獵物反反復復,做同一個動作,獵人也得躡足跟蹤于其後。

一旦掌握了非洲的節奏,你會發現,它們也深藏在非洲音樂里。野外狩獵的經驗,當我與原住民打交道的時候,也派上了用場。

[責任編輯:楊永青]