植物彈琴、AI養魚……2025兩岸青年峰會科技藝術融合展共繪“同創”未來畫卷

這是屬于兩岸青年的創意碰撞!有人利用電信號讓植物成為鋼琴演奏家;有人利用AI技術養魚,觀測它們的生命體徵;有人虛擬空間養貓,讓其成為永恆陪伴;有人將圓明園四十景數字復原……

7月3日

在2025兩岸青年峰會科技藝術融合展上

Z世代的青年在京臺兩地的熱土上

用45件橫跨科技與藝術的創意作品

勾勒出一幅聯通海峽兩岸的未來長卷

這正是青年們共同書寫的

“兩岸一家親”的時代注腳!

本次展覽以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題,匯集了清華大學、北京航空航天大學、中央美術美院、北京電影學院、北京舞蹈學院等高校和京臺青年創新創業大賽、兩岸青年新銳設計競賽·華燦獎等平臺的創新成果,部分展品已在2025中關村畢業季舞臺上精彩亮相。

1

破界融合:科技與藝術的雙向奔赴

步入展區,科技與藝術交融的奇觀令人驚嘆。

“就像它的名字一樣,希望植物也可以分享自己的情緒。”清華大學應屆畢業生洪鑫磊的“植物鋼琴師”將綠葉化為琴鍵,植物電信號實時轉化為即興旋律,讓沉默的自然在科技賦能下奏響生命樂章。他現場表示,在這樣兩岸交流的重要場合,作品承載著連接兩岸、共創未來的美好願景。

中央美術學院應屆畢業生邊奕文的畢業作品“無相”建立了一個“心-象-鏡”三位一體的當代表達路徑,受到了兩岸青年的喜愛。“把手放在臺子上,我就獲得了感知我現在情緒的字。字的翻譯也很有意思,跟我們南方的禪文化、哲學文化相關性很高,科技與藝術的融合很強。”一位臺灣青年體驗後興奮地分享道。

AI天後咖啡則讓媽祖文化飄香于科技浪潮中。臺灣創業者林宗龍將閩臺共有的海洋信仰融入飲品,通過AI互動打造“茶飲+文創”新業態,架起產業與民俗的交流之橋。

數字技術也在重塑歷史記憶。中央美術學院圓明園研究中心以VR重現圓明園“獅子林”的疊石奇觀,並通過數字化復原《四十景圖》,讓消逝的皇家園林在虛擬世界中重生。北京電影學院則成為AIGC藝術的前沿陣地。應屆畢業生孟星彤的獲獎作品《魚燈》用AI敘事講述了與外婆之間的故事,而何夢澤的“紋生萬象”讓十三件馬面裙紋飾在數字空間中翩然起舞。

一位臺灣青年奮力蹬著特制的自行車VR設備,興奮地摘下頭顯,臉上還帶著未褪的紅暈。“我體驗了一個叫‘遷徙’的VR遊戲,跟以往不同,這次我完全沉浸其中,感覺自己變成了一只動物,很有生命力地完成了一場遷徙之旅。”他激動地對身旁的大陸夥伴說道。

當逝去的愛寵在數字世界蘇醒、當提前解碼未來語言、當腦機接口遇見深空探測、當技術編織街道秩序、當VR賦予遷徙動物的第一視角……一件件展品共同勾勒出科技與人文碰撞的璀璨星圖,搭建起兩岸青年交流的橋梁。

2

同心共創:科技與創新的璀璨光芒

獲得兩岸青年新銳設計競賽·華燦獎的“航天文化隕石博物館”由兩岸青年哈爾濱工業大學學生徐星和鄒佳燁共同制作。本作品以“太空隕石”為靈感,建築體塊模擬隕石墜落插入山石,形成動態空間。中心集展覽、文創、休閒于一體,通過沉浸式展示與互動體驗,推廣航天文化,激發公眾對宇宙探索的熱情,成為兩岸青年智慧碰撞的太空信標。

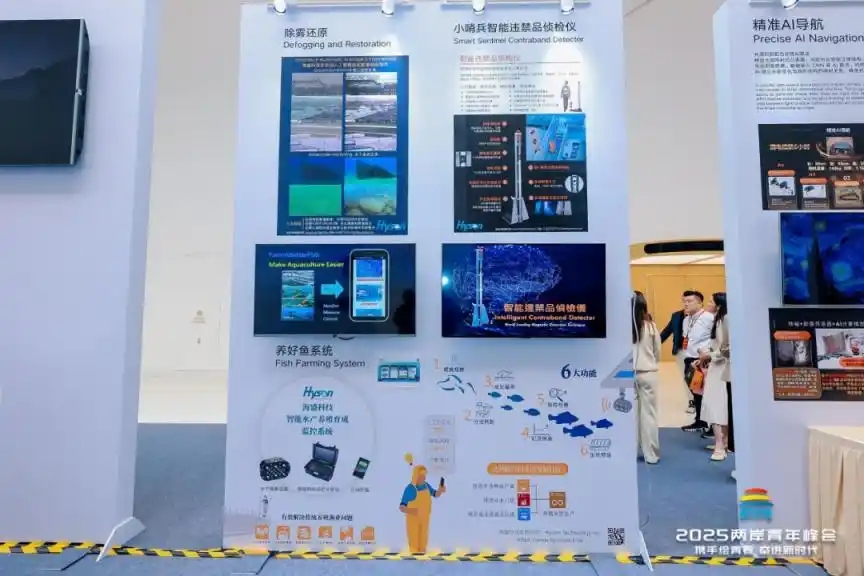

產業創新領域,臺灣的科技企業同樣耀眼。艾生骨科以3D打印與智能導航革新骨科手術;若美科技憑借全球獨家的散熱材料,接連斬獲國際綠色科技大獎;海盛科技的AI養魚技術則通過智能傳感器與大數據分析,實現了魚類養殖環境的精準監測與健康管理,大大提升了養殖效率與可持續性。這些來自京臺創新創業大賽的成果,印證著兩岸產業協同的無限潛能。

從數字生命到腦機接口,從毫米級AI建模到骨科精準導航,從AI昆曲公仔融合創造到兩岸青年攜手完成航天文化隕石博物館一起逐夢蒼穹,再到利用元宇宙技術打造出兩岸學生交流基地……京臺青年不僅以硬核科技打破邊界,共同勾勒創新圖譜,更讓人振奮的是,我們驚喜地看到兩岸青年的實踐,已經從“技術對話”昂首邁向了“命運共生”的嶄新階段!無論是沉浸式的候鳥遷徙之旅、數字賦能的皮影新韻,還是虛擬世界中的永恆陪伴,都生動詮釋了這一跨越。

以科技為舟楫,以文化為風帆

此次展覽

每一件展品都是兩岸青年

回應時代命題的創新答卷

深深鐫刻著“兩岸同創”的鮮明印記

它們不僅是技術突破的閃耀標識

更是文化交融的溫暖回響

不僅是創新實踐的鮮活樣本

更是情感共鳴的生動闡釋

“交流的重要性不言而喻”

當創意打破地域界限

未來便在同頻共振中徐徐展開